こませ道具箱を作っている管理人のサカナミです。

個人的な作業環境を晒そうと思います。

とことん効率を追求したい

自分がどんな感じで仕事をしているかは以下記事を見ていただければ分かると思います。

上場企業のLPやWordPressサイトを1人で受託制作してきた男が実務で必須としてるツールを公開

バナーしか作れなかったフリーランスが、上場大手企業のWebを1人で受託し制作してきて、今も実際に使っている必須ツールを公開します。

別に凄い情報や商品が出てくるわけではありません。

あくまで制作者としての地味なデスクですが、地味な部分を追求しています。

目次

デスクのコンセプトとルール

デスクというと人それぞれ好みやコンセプトがあります。

自分のデスク作りのコンセプトとルールは以下です。

- 本当に必要なガジェットのみを使う

- できるだけデスク上からモノを減らす

- 集中力を最重視する

- 長時間でもこの場所にいたいと思えるようなデスクづくり

- 効率的に動ける導線を意識する

デスク周りを紹介する人は多いですよね。

みんなこだわったアイテムを使っていて思わず真似したくなる素敵なデスクの人が多いです。

それに比べて自分のアイテムはかなり地味だと思います。

すぐあれやこれやに手をだしてきては、結局は使わなくなる・使いこなせない、といったケースが多かったからです。

本当に必要なガジェットのみを使う。無駄なものは置かない

デスク構築やガジェットというのは男子心をくすぐるもので、他の人が画期的なアイテムを使っているとすぐ真似したくもなります。

自分もさんざんいろんな人のデスクやガジェットを真似してきました。

しかし、実際には使わないもの、あまり価値を感じなかったものが多かったのも事実です。

もちろんそれらアイテムと私の作業の相性が合わなかっただけですが、以下記事でも書いていますが、大切なのは「厳選」と「やらない・使わない」です。

上場企業のLPやWordPressサイトを1人で受託制作してきた男が実務で必須としてるツールを公開

バナーしか作れなかったフリーランスが、上場大手企業のWebを1人で受託し制作してきて、今も実際に使っている必須ツールを公開します。

できるだけデスク上からモノを減らす

他の人のおしゃれなデスクツアー・デスク紹介を見ていて思うのが「物多くない?」と…。

デスクはただでさえ散らかりやすいです。そのため、いかにモノを減らすか?というのが重要です。

掃除をラクにするというのも大切です…

「この商品は凄い人が激推ししてたから買った」と言っても、実際の使用頻度が少ないのであれば、デスクの上においておいても邪魔なだけです。その物の価値が下がる前に真っ先にメルカリで売るべきです。

ただ「人が勧めていたから使ってみた」というだけで、実際に自分に合ったガジェットではなかったということでしょうから。

ということで本当に自分に必要なもののみを使うことが重要です。

集中力を最重要視する

あなたがデスクで求めることはなんでしょうか?

お気に入りのガジェットの鑑賞スペースなのか、ゲームをやる空間なのか、それとも仕事をやるスペースなのか?使うガジェットを厳選するというのもこの考えに当てはまります。

私がどれだけ集中力について考えているかは以下記事を参考にしてください。

【集中力について徹底解説】集中力アップ・継続させるテクニックを全解説

集中力について徹底的に見ていきたいと思います。勉強でも仕事などデスクワークでも大切なのは集中力ですよね。基本的なことから、テクニック、アイテムなどを解説していきます。

ガジェットが多すぎればそれは集中力を阻害する要因にもなりかねません。

好きなフィギュアをPCの前に並べていたら、集中力を阻害するものになってしまうかもしれません。カッコいいからと全部黒で統一すればちょっとした汚れが気になってしまったり、色合いが明るすぎれば逆に落ち着かないといった現象が起きることもあります。

考えすぎだろ…って気もしますが、私はこのように集中力を最重要視してデスクを作っています。

長時間でもいられる・いたいと思えるようなデスクづくり

デスクはエンタメの場所でもあるという人もいるかもしれませんが、私にとっては生産する場所です。

向き合いたくない作業時にもデスクで向き合わなければいけません。

自分が乗り気にならないような場所だと、そもそも「その場所にいたい」とならないですよね。

たとえばキーボードなんかも、打鍵感が心地よければそれだけで「何か文章を書きたい」といった気持ちになります。

椅子の座り心地が良ければ、その椅子に座っていたいとなります。

明るい日差しが差し込むデスクであればセロトニンが分泌され、仕事のストレスの軽減が期待できるかもしれません。

そういった「長時間でもいたい」と思える細かな工夫をしたデスクづくりが大切だと思っています。

長時間いられる空間=集中力が出るというわけではない

注意点として、「長時間いたいと思える空間」と、「集中力が出る」は必ずしもイコールとはならないということです。集中力については以下で徹底解説しているので参考にしてみてください。

【集中力について徹底解説】集中力アップ・継続させるテクニックを全解説

集中力について徹底的に見ていきたいと思います。勉強でも仕事などデスクワークでも大切なのは集中力ですよね。基本的なことから、テクニック、アイテムなどを解説していきます。

たとえば居心地が最高に良いデスクを作るとなった時、自分の好きなもの全部で固める人がいます。

ただ、生産性の観点からするとあまりおすすめできません。

長時間いられる=集中力、とはならないからです。

「長時間ずっといたい」なんて言えば、そりゃソファーとかベッドの上ですよね。でもその場所で仕事をやるのは難しいですよね。(最悪そういう方法もありますが)

あくまで集中力にこだわります。

効率よく動ける導線を意識する

後ほど解説しますが、とにかく効率よく動けるようにします。「時計を見る」「爪を切る」「ティッシュを使う」「スマホを充電する」「ゴミを捨てる」などなど。

導線というのは重要で、導線が悪いと一つひとつの動作にストレスを感じますし、時間はかかるし片付けが大変になるといった現象がおきます。

そのため導線を意識することは大切です。

それでは私のデスクについて一つひとつみていきたいと思います。

デスクテーブル

いきなり参考にならないと思うかもしれませんが、私のテーブルは自作DIYです。

というのも、自分が求めるテーブルが売っていないので作るしかありません。

自分のテーブルは横幅2000mm、奥行き800mmあります。

デカい、、と思う人もいるかもしれません。以前はもっとアホみたいにデカいテーブルを使っていたこともあります。L字型のテーブルを使っていたこともあります。しかし、今はこのテーブルに落ち着いています。

昇降式デスクにしている

最近は珍しいものでは無くなりましたが、昇降式デスクにしています。

DIYしているのも自分の作りたい広さで昇降式デスクにしたいから、といった意味もあります。

金額的にも、この規模のデスクは買うよりも作ったほうがはるかに安いと思います。

テーブルは広いほうが確実に良い

テーブルの広さは心の広さ、とまではいいませんが、狭いとイライラすることが多いのに対し、広くて不快になるなんてことはあまりないと思います。

しかし、市販で横幅2m、奥行き80センチの昇降機能付きデスクなんて売っていません。そのため必然的にDIYとなります。

木製テーブルは気軽にDIYができて使い勝手が良い

DIYであればどこにでも穴を開けられますし、ビスも差し放題です。

市販のデスクの天板はビス打ちできる素材でないことが多いです。

木のような素材に見えても、あくまで「木目調」というだけのものが多く、実際にはまともにビスが効かないテーブルも多いです。しかしDIYで天然木などならビスを打ちまくれるテーブルが作れます。

昇降デスクなので、テーブル下の配線作業をしたい時は高さを調整すればOKです。

木製のデスクは使えば使うほど味が出る

木目で表面が凸凹しているテーブルというのはテーブルの上で紙に文字を書くなどの作業は向きません。筆圧強くボールペンで書けば跡がつくかもしれません。(ある程度は自然回復します)

そんな使い勝手悪いものをなんで使ってるんだ?と思うかもしれません。理由はいくつかあります。

- テーブルでボールペンで文字を書かない

- 木目は汚れやゴミが目立ちにくい

- 傷が付いても復元したり良い感じの風合いになる

- 木目が落ち着く

デスクとなるとなぜか黒か白の2択になる人が多い

なぜかデスク選びだと黒か白の二択になる人が多いような気がします。

もちろんゲームが主目的なら黒や白など好きな色が良いと思います。他にもインテリア的に統一したいという人もいるでしょう。

ただ私のコンセプトはあくまで「長時間いられる」「集中力」です。

学校だって図書館だってスタバだって机は全部木目

例外はありますが、学校の勉強机だって図書館だって、勉強者が集まるスターバックスのテーブルだって、ほとんど木目ですよね?

これにはちゃんと「集中力」「質感」「落ち着き」という心理的理由があるからです。

効果の調査もされています。学校の机がなぜ木なのかは文科省が理由を考えて決めています。

参考:木製家具と子どもへの心理的・教育的効果 調査研究結果:文部科学省

木の素材は冬は暖かく夏はサラサラ

あらゆるデスクを試してきた自分として、素材が木以外の素材のデスクだと、触った時に冷たいと感じることがあります。

この「触れるとひんやりする」程度の感覚ですら、デスクを不快にする要因の一つになります。

オフィスのように空調が効いていて、自分がデスクに座る時にはもう適温になっているなどなら良いですが、そうではないならデスク選びも質感・温度で考えてみましょう。カッコいいデスクでも素材が冷たいということもあります。

注意点としては前述しましたが「木目調のテーブル」は見た目が木のように見えるだけで、実際は素材が木では無いため、冬だとひんやりしたりします。

木の天板なら冬でも冷たいと感じませんし、夏でもサラサラです。特に不快に感じることはありません。

木が人にもたらす生理的リラックス効果|More Life [住まいづくりのために知っておきたい知識をお届け]|More Life Lab.

PCはMac Book Pro

PCはMacBookProです。クラムシェルモードで使っています。

私はWindowsのパソコンをまともに使ったことがありません。

使うにしても他の人のPCを使う時などだけです。

しかも、USキーボードしか使ったことがありません。最初にUSキーボードを買った理由は「かっこよかったから」という理由だけです。。特に意味はありません。ただ、エンジニア職にはUS配列が向いているとも言われます。

日本ではWindowsのJIS配列キーボードが多いので他のPCを使う時などは戸惑います。

PCについて「コレがおすすめ」と言えば「Mac」としか私には言えませんが、Macの良いところはブランド力が高いので売るときも高額で売れるということでしょうか。もちろん買う時の本体価格が高いわけですが、それでもリセールを考えるとお買い得だったりします。それと買うなら必ずIntelチップではないMacが良いです。

ディスプレイ・モニター

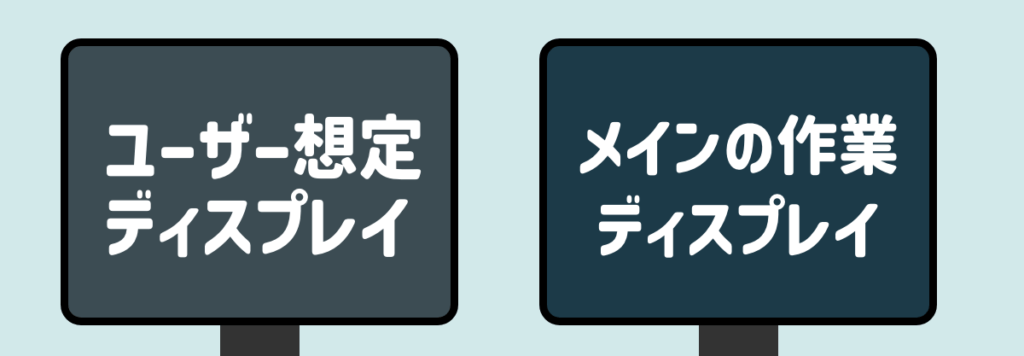

ディスプレイはトリプルモニターです。

以前はiMacを使ってトリプルにしたりとか、縦向きにできるディスプレイとか湾曲モニターとか色々やっていましたが、今はこれに落ち着いています。

コーディングをする時は左側のディスプレイでデザインカンプを表示し、中央ではVSCode、右側ではブラウザのライブリロードみたいな感じです。

この作業をやるにはやはりディスプレイは3つ必要です。

使っているディスプレイは以下のようなものです。

デュアルモニターにして、あえてDPRや色味が異なるディスプレイを同時に使うのが地味な工夫

3つモニターがあるからと言って、3つとも全部同じ状態にするのではなく、一つは若干状態を変えます。

DPRや色味、アンチエイリアスや微妙な画像のボケ具合などを確認するために、あえて並列モニターの環境を変えます。DPRとかは別に開発者ツールやシミュレーションでも良いのですが、色味などは開発者ツールだと難しいのでディスプレイ全体で変えます。

専門的な話ですが、Webサイトの画像というのはDPR(DevicePixelRatio)でサイズが異なる画像が読み込まれたり、モニター環境で色味が変わって見えます。

実務であれば、当然シミュレーターや実機でも確認をするわけですが、手間を減らすイメージです。

srcsetの画像出し分けによる解像度が気になる問題などにも気付きやすいです。

ユーザー環境を考えるのが大切

たとえばMacはとてもディスプレイもフォントも綺麗ですよね。

WebデザインでもMacだと色域や色精度が良く、微妙な色のニュアンス違いも表現できます。

スマホだと日本はiPhoneユーザーが多いので、スマホではあまり色使いで苦労しないですが、PCだとなんか色が分かりにくいと言われることが多いです。(先方はWinを使っていたりするため)

なんでもかんでもハイスペックで良いものを使えば良いというわけではなく、大切なのはあくまでユーザー目線です。

自分にとって綺麗に見えるかより、ユーザーにとってどう見えるかのほうが重要です。

モニターアームでテーブルを広くする

とにかく作業領域を広くします。

3つのディスプレイに全部足があるとテーブルの領域を狭くするのでおすすめしません。

3つのディスプレイを支えられるアームみたいなものを使うのがおすすめです。かなりデスクが広くなります。もちろんモニター自体がアームを取り付けられるものである必要があります。

モニターライトで本を読みやすくする・集中力UPを狙う

えっ?紙の本なんて読むの?Kindleでよくない?って思う人もいるかもしれません。

僕は技術系の本は全く読みません。ただ他の分野についてはよく本を読みます。

デジタルになった世の中だからこそ多くの人があまり気付いていないですが「図書館は最強」です。

たとえば、Kindleと言ってもタダじゃないですよね?(Kindleも利用していますが、、)

でもKindleとかを使わなくても住民権があればその地域にある図書館の利用はタダです。図書館は税金で運営されているので、市民権があればタダで利用できる公共施設です。

タダであらゆる本が読めるんです。(もちろん限られますが)最近の図書館は電子でも読めます。

本というのは著者が渾身の力を入れて書いているので情報レベルがとても高いです。

とても姑息な方法ですが、私はとある分野で高額な本を借りまくって、それをすべて写真に撮ってAdobe Readerで読み込み、テキスト化していたりします。こうすると検索できる自分専用のデータベースを構築することができます。

それに「映画館効果」といった集中力を出す目的もあります。詳しくは以下記事をご覧ください。

【集中力について徹底解説】集中力アップ・継続させるテクニックを全解説

集中力について徹底的に見ていきたいと思います。勉強でも仕事などデスクワークでも大切なのは集中力ですよね。基本的なことから、テクニック、アイテムなどを解説していきます。

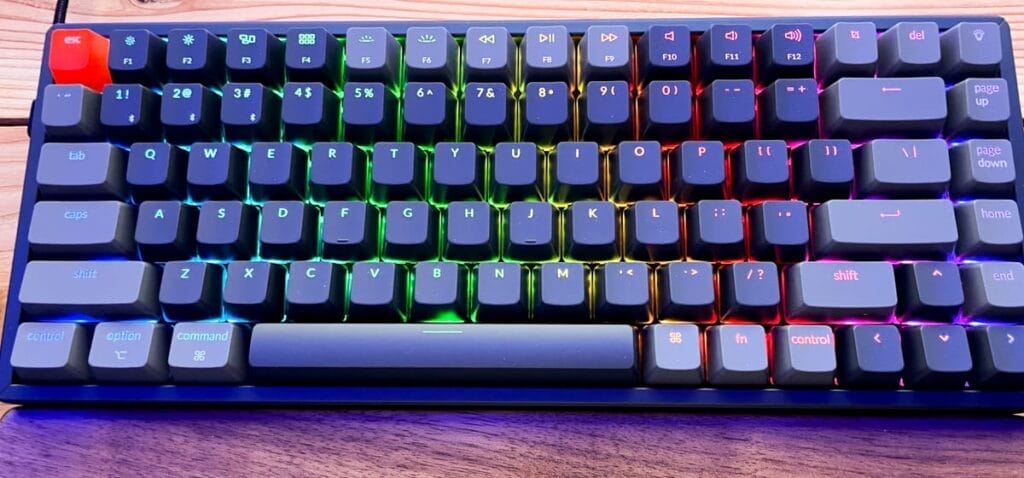

キーボードは打鍵感の好みから選ぼう

打鍵感の好みについては人それぞれです。

スコスコ感がほしいとか、音を出したくないとか。

HHKBの軍門に下れと言うつもりはありません。(HHKBとは打鍵感の最高峰と言われるキーボードです)

たとえば、以前Macブックのキーボードは「バタフライキーボード」という極薄キーボードでした。バタフライキーボードは「ペチペチ感」という理由からかなりの不評だったキーボードです。Appleの黒歴史とまで言われています。

しかし私はバタフライキーボード好きだったんですよね。つまり人それぞれ好みが大きいということです。

やはりMagic Keyboardが最強だった

キーボードは私は長年Magic Keyboardを使っていました。

と言いますかキーストロークが深いキーボードというのは、学校のパソコンか満喫くらいでしか使ったことが無く、そもそもの良さを知らなかったからです。

実際にMagic Keyboardは使っていて最強でした。何も不満はありません。

万が一使えなくなったら困るからと予備で新品のMagic Keyboardを常備していたくらいです。

打鍵感・音の良さを知ってからキーボードを変えた

とあることをきっかけにキーボードを買い替えることになりました。ASMR動画というやつです。

これまで1ミリもMagic Keyboardの良さに疑問を抱くことがなかった自分が(知らなかっただけ)キーボードの打鍵音だけでキーボードを変えてみることになりました。

しかしハイプロファイルは向いていなかった…

最初はKeychronのキーボードを使って「おお!打鍵感凄い」と思い、1年近くは使ったのですが、買い替えました。理由は以下です。

黒いキーボードは汚れやゴミが目立つ➠集中力を阻害する

あくまで個人的な考えですが、さまざまな色のキーボードを使ったことがある人なら分かると思いますが、黒いキーボードでハイプロファイルはゴミも汚れも目立ちます。キーの間に挟まったゴミを取り除くのがいちいちストレスです。結果そういったものが集中力を阻害する要因にもなりかねません。(考えすぎだろ、と思うかもしれませんが、このような「地味」を積み重ねるのが私のデスクです)

黒いキーボードはゴミ・汚れが目立ったのとASMR動画がきっかけです。(またかい)

そしてハイプロファイル系のスコスコ感は、バタフライキーボードのようなペチペチ感を好む人間には向いていないと思い、ロープロファイル系のキーボードに変更しました。

今使っているのはNuPhyというキーボードです。色合いがオモチャ感ありますよね。

ただ、使わないキーが多く(最右列など)、これに関しては「取るのは見た目が悪いし押せてもしまう」「なんとか押せないようにできないか?」と不要なキーを押せないようにする専用の商品も買いました。

しかしなんかマッチせず、結局ダイソーの「軽いねんど」という固まる粘土をキーの下に仕込んで固定しています。取るときもポロポロ綺麗に撮れるので簡単です。

軸については一番標準的な茶軸です。

マウスはロジクール

普通と言われれば普通かもしれません。使っているマウスは以下です。

自分は手の指が太く短いといった最悪な形状なので、ロジクールの大きいマウスは使えないと思っていましたが、このマウスはいけました。

写真を見ると分かると思いますが、クリックボタンのかなり上のほうを使っていることが分かります。手の小さい人でも使えます。

「どうせ大きいマウスは使いにくいだろうな…」と思って、大きいマウスを使うことを完全に除外していましたが実際には大きいマウスでも十分使えました。

マウスは最小限の動きで最高速で動かせるようにする

ずっとデスクの前にいると、疲れからから左手はキーボードの上に乗らなくなってきます。集中力の限界というやつです。

しかしマウスだけでなんでもできるようにしておくと、最悪右手でカチカチやるだけの脳死状態でもある程度の作業ができたりします。

ショートカットを使いまくる自分でさえ、限界の時はマウスの右クリックでコピペとかをやるくらいです。(休めよって思うかもしれませんが…。)

他の人のパソコンを使わせてもらう時に一番思うのが、マウス・カーソルが遅いってことなんですよね。以下記事でも書いていますが、マウスはMAXレベルで高速化するのが私には必須です。1px単位の微調整が頻繁に求められるデザイナーの私が言うんです。大丈夫です。慣れます。

究極のめんどくさがりがたどり着いた時短テクニックとアイテムを100個ほど公開

面倒くさがり屋がたどり着いた時短テクニック&アイテムを100個ほど紹介します!時短できる家具やサービス、それらを使ったテクニックについて徹底解説します。

たとえばロジクールのマウスの裏には以下を貼り、マウスパッドも以下のような物を使います。

これでマウス操作もスベスベヌルヌルサクサクのトリプルアクセルになります。

デスクチェアはオカムラ コンテッサ

椅子は定番人気のオカムラのコンテッサです。

座り比べなどをせずに単純にインテリアに合うかどうか、カッコいいかだけで選びました。

座り心地に関しては、、すみません。長期比較したことが無いので他とわかりません。ただ本音で言ってしまうとアーロンチェアのほうが座り心地自体は良いような気がしています。

そのため次はアーロンチェアにすると思います。

ただ結局は長期間使ってみないとわかりません。コンテッサはホコリが目立つくらいしか不満がありません。耐久性も十分で、壊れる気配もありません。

姿勢を整える工夫をする

椅子だけだとどうしても長時間座っていると腰を壊しそうになりますよね。

みんなデスクワークで腰・坐骨を痛めたりしていますが、現在自分はそれら悩みは皆無です。

睡眠時間以外はすべて椅子に座っていると言っても過言ではないような私ですが、腰の悩みは何もありません。

理由は分かりませんが、強いて言うなら「バックジョイ」というものをずっと使っています。

最初に友達にプレゼントされて使ってから買い替えを繰り返して10年近くずっと使っています。

深く座るというのがポイントで、深く座るとなんか前後移動がしやすく心地良いです。まさにアーロンチェアに座っているような感覚に近くなると思います。

コンテッサの上にゲル状?のマットを敷いて、それを紐で固定し、その上にバックジョイを置いています。

USB-C ハブ

ハブ関係についてはさまざまなものを使ってきました。ガジェットで失敗する確率がとても高いのがハブ系だと思います。大きさが小さければ持ち運びが良いですが、一方で挿せるポートが少なかったり、発熱が気になったりなどなど。

自分が使っているハブは以下です。

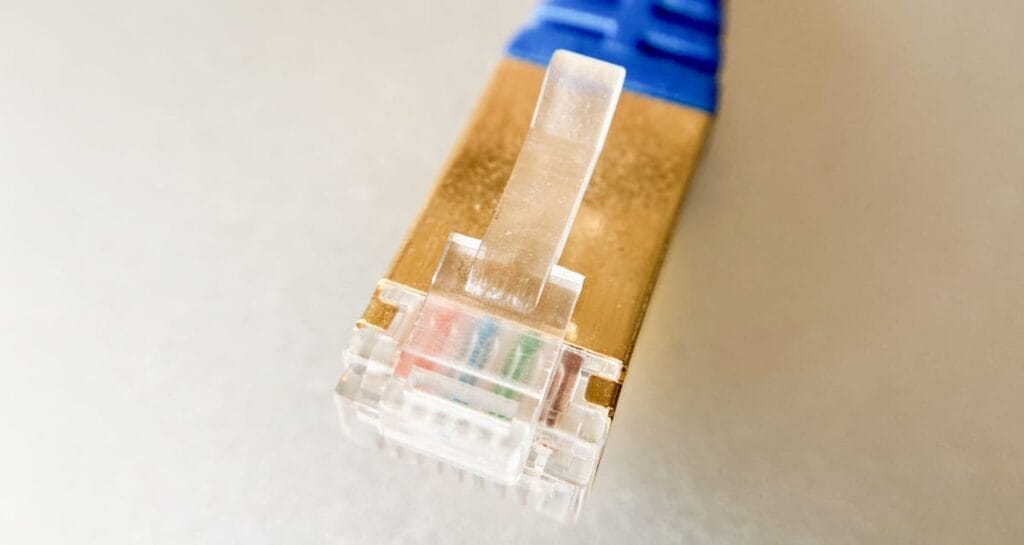

ネットは有線LANで接続する

こんな時代に有線!?と思うかもしれませんが、やはり有線接続のほうが回線が速いのは確実です。速い以外のメリットもあります。

無線LANというのは、たとえ専用の回線であってもあらゆる電波の干渉を受けます。家族で回線を使っている人が多ければ遅くなるし、近隣の電波でチャンネルが干渉すれば遅くなります。さらに電波を出している以上セキュリティリスクもゼロではありません。詳しくは以下をご覧ください。

ネット速度が遅い原因診断ツール|ネット・WiFiの速度の目安は?

「ネット速度が遅い原因診断ツール」はインターネットの速度テストを通じてネットの速度目安を判定し、wifi速度がなぜ遅いのか?繋がらない原因などを質問形式で診断するツールです。

有線接続には主に以下のメリットがあります。

- WiFiより確実に早くなる

- 他のユーザーの影響を受けない(完全ではないがほぼ受けない)

- 電波を出さないのでセキュリティが安心

- 回線速度が安定する

そのため有線で繋ぐのがおすすめです。

Macブックを有線に繋ぐには以下ハブを使っています。

ルーター・モデムから有線で引くのが無理…という人は

有線のメリットを話ましたが、実は自分は完全な有線接続ではありません。

きっと同じ悩みの人は多いと思いますが、

自分の作業部屋はルーター・モデムから直接有線で接続することができません。

作業部屋は家全体で見てルーター・モデムから一番遠いところにあるという最悪の立地です。笑

じゃあどうしているのかいうと、中継機から有線で繋いでいます。

以下のような中継機を使い中継機から有線で繋ぎます。

こんなんで速くなるの?と思うかもしれませんが、自分の場合はこれでもただの無線より2倍ほど速くなります。

ちなみに有線LANケーブルの規格が古いと速度が全然でません。LANケーブルなんて家にたくさんあるからそれを使えばいいか、と思ったのならまずケーブルのカテゴリーを確認してください。

回線は私はNUROひかりを専用回線で引いて使っています。

ネット回線速度は速ければ速いほど良いとも言えない

最近の回線は、よほどの地方でなければどの回線も安定して速度がでます。

回線速度というと「最速を極めたい」みたいな人が多いですが、そもろも100Mbps程度出ているのであれば大抵の用途で十分早いです。リモート業務も十分です。

FPSなどのゲームをやる、4K動画を見たり編集する、高容量データのアップロード・ダウンロードをする、みたいな人でない限り1000Mbpsを目指す必要はあまりありません。

それなのにただ「速さ」だけで選んでしまっていると、料金的に損をしてしまうなんてこともあります。

回線選びは実速度と料金が重要

先ほども言いましたが今や日本中どの回線でも十分な速度は出ます。

必要な速度以上の速さが出ても単なる自己満でしかない場合があります。それであれば回線を乗り換えて、一ヶ月に1000〜2000円のお金を浮かすことができれば、年間で2万4千円です。この浮いたお金で高性能のルーターを買ったり他の周辺機器にお金を使ったほうが幸せなことが多いです。回線は私が作った以下比較ツールで比較できます

ネット回線比較ツール|おすすめの光回線・モバイル回線選び

「ネット回線比較ツール」は、現在の通信速度・月額料金、希望のネット回線(光回線やモバイル回線、ホームルーター等)の条件を選択することで、おすすめのネット回線を表示して比較できるツールです。

基本的には料金と実速度で判断します。セット割など、何かとセットで安くなる回線があるならそれを選んでおけば良いと思います。

デスクの上に物が増えないように収納を最適化する

なんでもできるデスクですが、すぐ物で散らかるといったことになりやすいです。

もちろん片付けが一番大切なわけですが、そもそもデスク上に物が増えないような工夫をするといったことが大切になります。すぐデスクを散らかしてしまう自分にとって、いかにデスク上から物を無くすか?といったことは長年考えてきました。

私は以下のような工夫・コンセプトでデスク上を最適化しています。

- よく使う小物は一番使いやすい場所に引き出しを作る

- よく使う引き出しに入らないものはデスク下に棚を作る

- あまり使わないけど必要なものは引き出しに収納する

- 充電周りを最適化する

- ティッシュはテーブル下に置く

- ゴミ箱はすぐ使えるところに置く

収納のポイントは使用頻度と大きさ

ポイントは使用頻度と大きさで収納方法を変えるというものです。

頻繁に使うアイテムは、引き出しではなく棚に置くようにします。

しかし、小物などは散らかりやすいのでやはり引き出しがおすすめです。

ただし、使用頻度が異なるものをごっちゃにすると、今度は小物を探すのがストレスになります。

引き出しの中に仕切りを作って整理できる人であればそれが良いかもしれませんが、究極のめんどくさがり屋である自分にはそれができません。そのため、引き出し自体を分けます。

それでは一つひとつ見ていきましょう。

頻繁に使う小物は一番取り出しやすいところに引き出しを作る

基本的にデスク上からどれだけ物をなくすか?というのが課題です。

目薬、爪切り、毛抜きなどの美容系、リップクリームなどなど、、

そんなことまでデスクでやるなよ、ってことまで私はデスクでやってしまったりします。

爪の白い部分があるとストレスを感じる自分はよく爪切りを使います。。

こういった、ボールペンよりも使う頻度が多い雑貨は一番出しやすく・しまいやすい場所に収納します。

鏡はアームに取り付ける

たとえば眉毛を整えたりなどの美容は「化粧台でやれよ…」って思うかもしれませんが、実際にはこういった雑作業はニュース見ながらやる、みたいなマルチタスクが一番時間効率も良かったりします。とは言え鏡を直接デスク上に起きたくありません。そこで私が行き着いたのはアームにダイソーの鏡を取り付けるという方法です。ちょっと小さいですが、顔のメンテナンスをするくらいには十分です。

使用頻度は低いけど、絶対に必要なものは引き出しで整理

人によりますが、ボールペンなどは毎日使うアイテムでは無くなりました。

ただボールペンにしろ、ハサミにしろ、ホッチキスにしろ、絶対に使わないなんてことはありません。

もちろん日常的なことにも使います。

そういったものは引き出しの中に雑多に入れるようにしています。

頻繁に使うわけでも無いので探すのもそこまで苦ではありません。

引き出しの中を綺麗に整理しようと仕切りを作る人もいますが、正直自分のようなめんどくさがりは、仕切りを邪魔に感じたり、仕切りに従って綺麗に整理しなきゃ、というルール自体がストレスになってきます。

ペン立てはストレスになりやすい…

頻繁にペンを使うのでない限り、ペンもハサミも立てる必要はありません。

そもそもたくさんあるペンの中で実際に毎日使うものは数本だけだったりもしますよね。

そもそもペン立てを倒してしまった時にストレスですし、デスクを占有しますし、パンパンでうまく入らない時もストレス、ゴミが中に溜まるのもストレス、そもそも見た目がインテリアを壊しやすい、、という意味でペン立ては不要だと思っています。

それであれば「雑に入れられる引き出し」で良いと思っています。(引き出しを置ける前提ですが)

インテリアにこだわらないなら引き出しは半透明なものが良い

頻繁に使わないものを収納する引き出しは、半透明くらいの中が見えるものが良かったりします。

完全に透明だとインテリアを壊しそうなので、半透明くらいが良いと思っています。

自分が使っているのは無印の棚です。

ガジェットの充電周りを最適化する

デスクというと必ず必要になるのがガジェットの充電です。

スマホはもちろん、今やあらゆるものの充電が必要です。そして充電というとどうしても充電ケーブルが必要です。この充電ケーブルがデスクをごちゃごちゃにしてしまっている原因だという人も多いのではないでしょうか?

充電周りについては以下のような工夫をします。

- よく使う充電ケーブルはデスク下に収納する

- キーボードやマウスなどの充電はテーブルに穴があると便利

- 使用頻度が低いガジェット・大きいガジェットは専用の充電ステーションを作る

それでは一つひとつ見ていきましょう。

ドリンクホルダーに充電ケーブルを磁石で付ける

頻繁に使うスマホなどの充電ケーブルやその他頻繁に使うケーブルは、上写真のように金属製のドリンクホルダーの下に磁石で付けています。

最初は専用の磁石で貼り付けるものを使っていましたが、場所を手探りで探すのが面倒であり、かつ「金属製のドリンクホルダーにくっつけたほうがはるかに簡単」ということに気付いてからはこのようにしています。

別にドリンクホルダーである必要はなく磁石がくっつくものならなんでもOKです。ポイントはくっつける場所を探さなくて良いようにするということです。

ケーブルが太くて堅いものは、磁力が弱いと簡単に取れてしまうので、ダイソーにある強力磁石をコードクリップに雑に付けてつかっています。

一方で以下のようなiPhone、Apple Watch、AirPodsを全部充電できるスタンドもあります。

ただ、iPhoneは無線充電よりも有線の高速充電のほうがはるかにスピードが早いです。

そのためこのスタンドはほぼApple Watchを充電するだけのスタンドになりました。。

キーボードやマウスの充電はデスクに穴があると便利

専用のデスクにはケーブル用の穴があることが多いですが、おしゃれなデスク・テーブルにはそれら穴がありません。私もこのテーブルを作ったときは、テーブルに穴を開けるのに強い抵抗感がありました。

しかし、なんだかんだ開けてみると全く気にならずテーブルも広くなって満足しています。

これも天然木テーブルの大きなメリットだと思っています。

もしこの穴を埋めたくなったら、専用の茶色いパテがあるのでそれで埋めれば自然な節に戻ります。

専用の充電ステーションをデスクとは別の場所に作る

現代はさまざまなものを「充電」しないといけないからこそ、自分なりの「充電ステーション」を作っておくと良いです。

デスク作りで失敗する人は、すべてをデスク周りに固めてしまいますが、正直それは難しいです。

自分はすべてをデスク周りに集約してしまうタイプです。

ただ充電に関しては充電のみのエリアを確保するのとストレスが軽減されるのでおすすめです。

ティッシュはデスクの下につける

ティッシュって必須ですよね。

自分はスギ・ヒノキ・ハウスダストアレルギーがあり、かつ慢性副鼻腔炎です。モーニングアタックなんてほんとに酷いです。花粉症の時期になるとティッシュ1箱分を1日で消費する勢いでティッシュを使います。

しかしティッシュというのは面積が大きく、デスク上に置くとそれだけでスペースを圧迫してしまいます。

そのためデスク下に付けています。

「これどうやって付けてるの?」「これだとティッシュスムーズに出てこなくない?」と思う人もいると思いますが、簡単に説明するとBOX自体は磁石でテーブルに付けています。BOX内のティッシュは袋タイプのものにし、底の部分が内側の粘着テープにくっつくようにしています。最初は出が悪いですが、数回使えば普通に出せるようになります。

ゴミ箱は無印の蓋がスライドするやつ

ゴミ箱は重要です。

ティッシュのヘビーユーザーの自分からしたらめちゃくちゃ重要です。

いままで足で踏んで開くゴミ箱や、自動で開くゴミ箱などいろいろ試してきました。

そんな私がたどり着いたおすすめは、無印のスライドする蓋付きのゴミ箱です。

この「蓋がスライドできる」というのがとても便利ですよね。

ゴミというのは蓋がないとどうしても見た目がいまいちですし、匂いが気になるときもあります。

そしてゴミ箱の上に物が置けるんですよ。地味にこれがとても便利です。

そういった点から、このスライドできるゴミ箱というのはとても便利です。

配線ケーブルは徹底的に隠す

デスク周りの最大のストレスが、どうやってケーブルを収納するか?ということでしょう。

これらのアイデアを模索している人は多いと思います。

なにも考えずにあらゆるガジェットを使っていると、もはやデスク周りは蜘蛛の巣のようになります。

そして、そんな蜘蛛の巣にひっかかったルンバがiPhoneに助けを求める通知を送ってくるわけで、それを見た僕は色んな意味でストレスを感じるわけです。こんなことは絶対に避けないといけません。

配線はすべてテーブルの下に収める

マジックテープやケーブルをまとめるものを駆使して、配線をまとめたりしていましたが、何かあるたびにこのマジックテープを外して配線を全部バラして、「えーと、この配線がこれで、これがあれで、、あれ違うか、、」みたいなことになっていました。

そこで私の最適解は以下のように100均のワイヤーネットでデスクテーブルの天面下に全部まとめるというものです。

これは自分のアイデアではなく、誰かがYoutubeだかでやっていたものをそのまま真似ただけです。元を貼りたいのですが、ちょっとわからず、、すみません。。

このアイデアの何が良いのかというと、「目立たない」「コードはネットに止めるだけ」「アダプタはネットの上に入れるだけ」「メンテナンス性も拡張性も高い」という点があります。

これが「心地よさ」と「集中力」に繋がります。

アナログ時計は体感的に必須

時間を確認するだけならディスプレイ内のデジタル時計で良いわけですが、やはり視覚的にわかりやすいのがアナログ時計です。

参考:アナログとデジタルはこんなにも違う?! 子ども部屋にアナログ時計をおすすめする理由|ベネッセ教育情報サイト

私が愛用しているのは以下です。温度・湿度・日時が一体化したやつです。バラバラなものでも良いですが、一体化したものであればデスク上がスッキリします。

Apple Watchも使っているわけですが、Apple Watchのほうではデジタル時計表示にしています。

アナログ時計はあくまでデスクにあればそれで良いです。

大きいアナログ時計を壁がけしていたこともありますが、疲弊してくると首を傾けることすら体力を使うと感じるようになります。

そういった意味では卓上のアナログ時計を置くと脳死状態でも感覚的に時間を管理することができます。

電卓はCASIO

電卓というのは必須ですよね。

スマホで良いじゃん、という人もいるかもしれませんが、スマホの電卓は使いにくかったり、真の効率化を考えたときには「1機能=1デバイス」であるのが望ましいです。何でもかんでもスマホでできるからスマホで良いじゃんとなると、いろいろ問題が出てくるからです。

このCASIOさんの電卓が良いところは、あらゆる高機能計算ができるのはもちろん、計算式を見て修正しながら計算ができるということです。

この電卓を参考にして作ったのがこませ道具箱の多くのページにあるWeb電卓です。

床にはタイルカーペットを敷く

賃貸だと床に傷がつかないかというのが心配になりますよね。

長年チェアマットを使っていましたが、ずれるしデザインがいまいちでやめました。

そして結局はオフィスと同じようなタイルカーペットに落ち着きました。

ただタイルカーペットもズレるので以下のような滑り止めを使っています。

この滑り止めは本当に優秀で滑らなくなります。

タイルカーペットって汚れとか、何か飲み物をこぼしたりした時どうなの?って思う人もいるかもしれませんが実際にはほとんど問題ありません。たまに重曹をふりかけてます。

ポイントはゴミが目立たない柄にするということですね。

黒のみ、白のみ、みたいな単色のデザインだとゴミが目立って不快になります。

そのため細かなストライプなどが入ったデザインにすることで、ゴミが目立たなくなります。

まとめ

長々とご覧いただきありがとうございます。

都度デスク環境は更新するとは思いますが、きっと大きくスタイルは変わらないのでは無いかと思っています。

といいますか、これ以上あまり変えようが無いと思っています。

是非ひとつでも参考になるものがあれば嬉しいです。

ありがとうございました!