集中力の本質と前提を知る

どうすれば集中できるのか?維持できるのか?は多くの人の課題です…

本ページでは主に勉強・デスク作業・PC業務についての集中力について話していきます。

集中力をアップ・維持させるという話の前に

集中力のアップ・維持というと「ポモドーロ・テクニック」みたいなテクニック系に走りがちですが、前提条件や環境などがとても大切です。

この前提条件や環境が崩れていると、どれだけ集中したいと思っても集中するのが難しいといったことになります。

面倒にならない・継続できる手法だけ取り入れる

集中力の本や動画などを見漁っていて、凄い人の「集中力はこれをやれ」「これができなきゃ2流」みたいな意識高い系の言葉をよく目にするわけですが、人それぞれです。

たとえば、学生の勉強と社会人の仕事はやることも考えなきゃいけないことも大きく違います。

そもそも勉強は集中できないのが当然です。社会人で仕事に集中できないという人はそもそもの業務内容の適正を考えるのが大切です。

このページではあらゆる集中力アップ・維持に関するテクニックについて話していくわけですが、実際に私がやったものしか話しません。そのため、なんでもかんでもやろうと思うのではなく、あくまで自分にあったもののみを実践するようにしてください。

テクニックもアイテムも、人によっては逆効果になることもあるからです。

具体的なツールやアイテム、テクニックを話していく前に、大切な前提を話していきます。

目次

前提① 集中できるかどうかは手を付けられるかが鍵

当たり前ですが、これが一番重要です。

「勉強に集中できない、、」と思っていても、なんとか手を付けられることができれば「気付いたら何時間もやってた!」というケースも多いのではないでしょうか。

というのも「集中力」で一番大切なのは、まず手を付けることです。

でも「それが難しい」という人も多いでしょう。「やらなければいけない」「集中しなきゃいけない」そんなことは百も承知。でもそれが難しい。。みんなそう思っていると思います。

最初のステップは極力ハードルを低くする

とにかく手を付けるのが大切という話ですが、最初のハードルは可能な限り低くします。

たとえば、

- ノートを開くだけ

- 仕事のメールやチャット・作業画面を開くだけ

- 見ている動画の画面を閉じるだけ

- 背筋を伸ばして椅子に座るだけ

といったように最初の行動はできるだけ簡単にできるものにします。

「ノートに一文を書く」とか「メールの返信をする」とか、そこまでやろうとしなくてOKです。

まずはノートを開こう、メール・チャットの画面を開こう、動画を見てるなら動画を閉じよう、などなど、これらがとても重要です。

なぜなら次の行動につながるからですね。ノートを開けば、自然と書きかけの文章ややりかけの問題が目に入って気になったりします。メールを開けば自然と返信内容を頭で考えていたりします。

このように最初のタスクのハードルは極力ハードルを下げるのがポイントです。

前提② 集中を除外するものは徹底的に排除する

これも大前提です。

以下私のデスクづくりの記事でも書いていますが、とにかく「除外する」ということが大切です。

Web制作者のパソコンのデスク周りを全部晒す|こませ道具箱デスクツアー

こませ道具箱を作っているサカナミです。パソコン周りのデスクを全部紹介します。どんな環境でどんなデスクにしているのか、細かなポイントがあるので参考にしていただけると嬉しいです。

デスクや勉強机にお気に入りのフィギュアを飾っているなどの人も多いかもしれませんが、たとえば、

「フィギュアにホコリ被ってるなあ、、エアダスターで掃除しよ」

↓

「エアダスター全部空っぽじゃん、、(Amazonで買わなきゃ)」

↓

Amazonを開く

↓

気になってた商品が目に入る

↓

そこから負の連鎖

という感じになります。

つまり集中を邪魔するトリガーになりそうなものは徹底的に排除するというのが大切です。

スマホはなんでもできるからこそ魔のデバイス

スマホは連絡に必須であるため、完全に使わないようにすることはできないという人も多いかもしれません。

しかし、スマホは連絡以外になんでもできるからこそ「最も集中力を妨げる要因」になりやすいです。

たとえば、スマホで電卓を使う・ポモドーロ・テクニック的なアプリを使う、タスク管理ツールを使う、などの場合、本当にそれだけをやって作業に戻れるなら良いのですが、実際にはSNSからの通知や、ゲームの新情報、LINEやメールなどが頻繁に飛んできて、それを一度でも開いてしまえば、一気に負の連鎖に陥ります。

ではどうすれば良いのか?についてはページの後半で解説しています。

前提③ 疲れている時は休むか顔を洗うのが良い

そもそも身体と脳が疲弊している時は、どれだけ集中しようと思っても難しいです。

そのため疲れが溜まっている場合は、普通に休んだほうが良いです。

目を閉じて横になるくらいでも良いです。

潜水反射

顔を洗うというのも明確な効果があります。

顔を冷水などで洗うことで、副交感神経が高まりリラックスできます。冷たい水で顔などを洗うことで、自律神経を整え、リラックスし、シャキッと眠気を抑えることができます。

参考:【1分で読める】潜水反射:集中力アップ!潜水反射を使った簡単リフレッシュ法|一歩@NotebookLM ✕ LifeHack@SE15年@個人開発

5感から考える集中できる環境の作り方

環境とは関係ない集中力テクニックなども後ほど解説していますので是非最後までご覧ください。

どれだけ集中できるテクニックを使ったとしても、環境が適していないとパフォーマンスが発揮できません。

まずは人間の根幹である5感の部分から集中力について考えていきましょう。

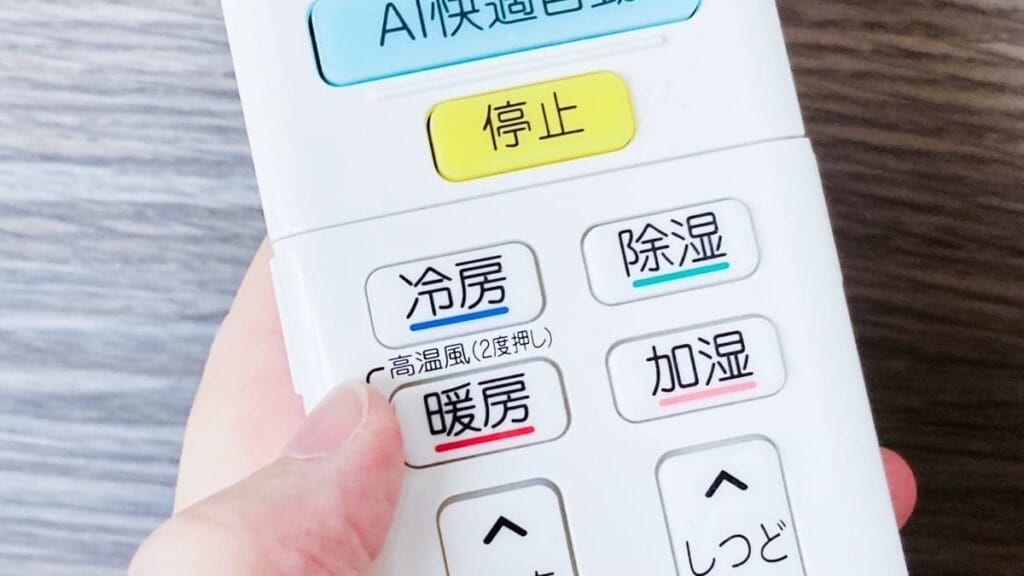

【温度・湿度】集中力をアップさせる温度・湿度

室温は25度を目安にする

集中力のベストの室温は25度です。

集中力に限らず、人がもっとも快適な気温が25度前後と言われています。

室温が集中力・作業パフォーマンスに影響を与えるというのは科学的にも証明されています。

参考:室温の違いが作業効率に及ぼす影響|日本建築学会環境系論文

夏場でも、できるだけ扇風機ではなく、エアコンを使うというのがおすすめです。電気代が気になるという人は以下ツールで実際の電気代を計算してみましょう。それから費用対効果を考えてみてください。

エアコン電気代計算ツール|時間・消費電力からシミュレーション

エアコン電気代シミュレーションツールは、月々のエアコンの電気代の目安を計算するツールになります。使用しているエアコンとご契約の電力形態、使用状況を入力してください。

計算してみると分かりますが、多くの場合は月々の娯楽や食事を我慢する程度だと思います。

それで集中できる環境のベースが作れるのなら高い出費ではありません。

湿度は50%を目安にする

室温に比べて意外と気にしていない人が多いのは湿度かと思います。

今回集中力で参考にしているのは文部科学省が定める「学校環境マニュアル」です。

参考:学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践|文部科学省

教育現場というのはいかに集中できる環境を作るかが考えられています。大人でも参考になることはあります。

湿度が高ければ不快感が高くなりますし、室温が25度でも体感温度が高くなってしまいます。

一方湿度が低ければ、感想によって鼻や喉に影響を与えます。

僕は慢性副鼻腔炎なわけですが、冬は加湿していないと鼻がやばいことになります。

もし加湿器が無いという人は加湿器を設置してみてください。

【視覚】明るさ・色を最適化して集中力を最大化

私は作業部屋で天井照明を付けません。

日中は窓からの日光を活用し、夜はモニターライトや間接照明だけです。天井の照明は付けません。

日光を利用するのはストレス軽減が目的で、天井の照明を付けないのは映画館効果を狙っているからです。

日光はストレスを軽減させ頭を安定的にする

知っている人も多いかと思いますが、日光を浴びるとセロトニンという「幸せホルモン」の分泌が促されます。人は日光を浴びることで、精神の安定や平常心、さらには頭の回転がよくなりやすいと言われています。

参考:セロトニンの増加が心身に及ぼす効果 _ 医療法人社団 平成医会

太陽光には精神・生活リズムを整えるという効果があります。

窓からの日差しの場合は状況によるかもしれませんが、照明だけの部屋より自然光が入る部屋がおすすめです。

日焼けが気になる場合は日焼け止めをしましょう。ただ、日焼け止めもビタミンD生成や、セロトニン合成にマイナスになる可能性もあります。しかし、あまりにも日当たりが良すぎると紫外線など逆にいろいろ問題があるのでバランスの調整が必要です。

映画館効果を利用する

映画館効果というのは、映画館のようにデスクや勉強机だけ明るくすることで集中力を引き出すというものです。

デスクライトやモニターライトなどを使って、作業をする手元だけを明るくすることで集中力を引き出すことができます。

昔は部屋が暗いと目が悪くなると言われていたようですが、今ではその見解は間違っていたと言われています。

視力は集中力に影響する

視力と集中力には密接な関係があると言われています。

参考:視力と集中力は関係ある!子どもの目を守ると年収200万円アップ?IT時代を生き抜く新しい常識とは。 _ 千里堂メガネ網走本店

視力が心配だという人は適切なメガネを選んだり、レーシックの費用を捻出してレーシックを受けたほうが良いと思います。

私はレーシックを受けています。メガネがあるか無いかで人生も時間も大きく変わると思っています。

メガネをするスタイルが好きなら伊達メガネや人気のブルーライトカットメガネを使えばOKです。

レーシック費用は高額ですが、所得税の医療費控除にも該当します。税金を安くできるというメリットがあります。

色を効果的に取り入れる

色にはさまざまな心理的効果があります。

わかりやすいのが、植物などの緑は安心感を与えてくれたり、赤や黄色・オレンジなどの暖色はやる気を出したり食事を美味しくします。そして青は集中の色とも言われます。精神を落ち着かせて冷静になれる色です。

休憩は緑、やるきスイッチは赤、集中力維持には青

色はその時々によって効果的に取り入れるようにしましょう。

やる気が赤で、集中が青だと言っても、ずっと赤系の色を見続けると疲れてしまいます。

休憩時は窓の外の景色や、室内の観葉植物など緑に目を向けることで目が癒やされ休まります。

やる気がどうしても出ないときは、やるきスイッチとして赤やオレンジなどの暖色を取り入れるようにします。

PC作業であれば自分の状態に合わせて色を使い分けよう

色のテクニックとして、特定の作業時には、特定の色を使う、といったようにすると心理的作業スイッチが入るため、自然とその色の作業モードになることができます。

PC上級者であればショートカットキーでディスプレイやブラウザの色が変わるようにするなどしておくと、作業効率が変わったりします。もしくは、ブラウザのアカウントごとに背景の色や写真を分けて設定する、時間によってディスプレイの背景の色が変わるようにする、などの工夫がおすすめです。

ずっと同じ色・同じ状態の画面で作業を続けているとどうしても集中力が切れてきてしまいます。

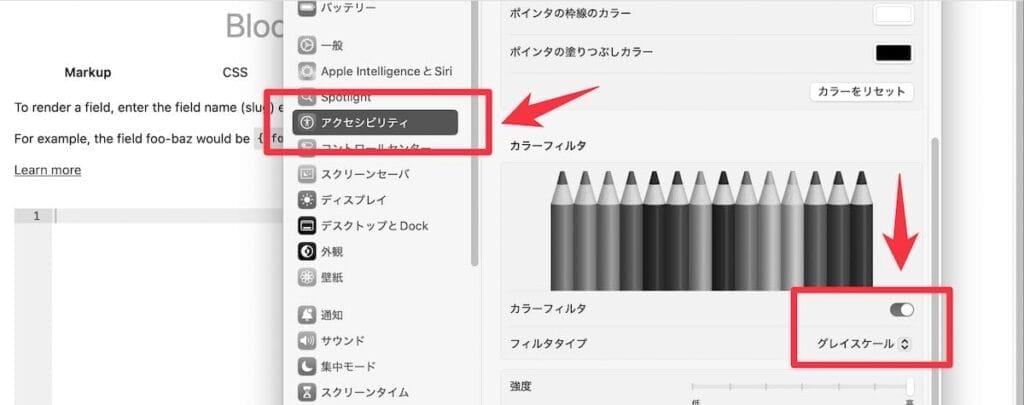

乗り気になれない作業はPCをグレースケール表示にする

私がよくやるのは乗り気になれない作業はディスプレイを白黒にしてやるというものです。

Macの場合は、アクセシビリティのカラーフィルタから設定できます。

たとえば、どうしても乗り気になれないけどやらなければならない作業って多いですよね。

書類を作るときや、単調な会計業務をやるときなどなど、、そういったときは画面をグレースケールにしてみましょう。

これを行うと画面は白黒のモノクロになります。

ちょっとサボってYoutubeを開こうにも、画面が白黒で見ても逆にストレスに感じるレベルです。

そのため、速く作業を終わらせてこのグレイスケールモードを解除したい、といった心理になります。

色が無いためデザインなど、色が大切な作業は一切できませんし、あらゆる作業も若干作業効率は落ちますが、それでも「やりたくない作業を脳死ロボットモードでやる」みたいな作業をやるときにはおすすめの方法です。

【音】音は使い分けが重要

音は適度なBGMを利用する

音が集中力の妨げになるというのはなんとなく分かると思いますが、「無音はキツイ」という人も多いのではないでしょうか。近年では無音恐怖症という人も多いです。

僕は診断されたわけではありませんが、おそらく無音恐怖症に該当すると思います。。

しかし、集中力や頭の回転といった観点から考えれば、実際には無音状態が一番優れているとも言われています。

参考:「無音の方が知的作業の学習効果が高いーー『無音』について考える」|Screenless Media Lab.

集中には無音が良い?

先程の参考記事では言及されていませんが、無音状態というのは集中できる一方で、ストレスになったり不快感にもなると言われてます。特に長時間の学習や同じ作業をするという場合です。

ある程度の短期集中なら無音が良いでしょうが、何時間もずっと無音というのは精神と時の部屋みたいな感じがしますよね。。

つまり、結局は長時間無音すぎるのもダメ、適度な環境音がある状態を維持するのが良い、ということになります。

BGMは集中力を妨げないもので、作業ごとに分けるのがベスト

結局のところ「集中できるBGM」なんてものは存在しないと言われています。

しかし、前述したとおり長時間の無音は逆にストレスになったり、心理不安を招く場合があります。

以下記事でも書かれていますが、「多少音がある程度がベスト、ただしBGMは作業内容による」とされています。

参考:「集中力を上げる効果はない」とわかっていても、脳研究者が仕事中にBGMをかける理由|新R25 Media – シゴトも人生も、もっと楽しもう。

当前ですがハイテンションの曲をずっと効き続けるのは疲れます。

それに歌など人の声があるものだと、文章を書くなどは向きません。

僕は以下のような比較的頭を使うタスクでは「環境音」やストレスにならない「BGM」を聞きます。

- 企画書や書類を書く時など

- メールなどを書く時

- 文章を書く時

- 複雑な計算をする時

逆に以下のような時は好きな音楽を聞いたりします。

- 自分が好きな作業

- デザイン

- デザイン系のコーディング

分かると思いますが、好きな作業をやるのに「集中力」なんて考えないですよね?

好きなゲームをやる時に「どれだけゲームの画面を見てられるか?」なんて考えません。普通に「敵を倒すのに集中しよう」といった感じですよね。

ノイズキャンセリングイヤホンがおすすめ

イヤホンは使いすぎだと聴力に影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。ヘッドホンでも良いかもしれませんが、ヘッドホンはずっと使っていると夏場は蒸れが気になってくることもあります。

私ほどAirPodsを使っている人間はいないだろうと豪語できるくらい私はAirPodsを使っています。

【嗅覚】ニオイが集中力に与える影響について

鼻というのは慣れるので、体感的に集中力と関係があるのかわからないという人もいるかもしれません。

しかし、作業環境で不快なニオイがする、というのは絶対に避けなければなりません。

不快なニオイがするというのは僕のデスク作りのテーマからも外れます。

もちろん他の人の体臭についてはある程度仕方がないところがあります。こればっかりは心苦しいですが上司や本人へ相談するしかありません。

柑橘系の匂いが集中力を上げる

レモン、ローズマリー、ペパーミント、ユーカリなどの香りが脳を活性化させる効果があると言われています。

参考:香りで集中力アップ⁉仕事や作業の生産性向上に香りを活用 _ シュヴァリテエール業務用フレグランス・アロマディフューザー(株式会社カルモア)

匂いから集中力の改善を考えてみたい人はこれら香りを試してみると良いでしょう。

自分が好きな香りを取り入れる

たとえば柑橘系の匂いが集中力に効果があると言っても、匂いは好みが大きく分かれたりします。

さらには同じ種類の匂いのはずなのに、商品によってはまったく匂いが違うといったこともあります。

一つの商品だけ試して「自分には合わない」と考えるのは少し早いことがあります。

長時間でも不快ではない匂いを取り入れよう

匂いで大切なのは、効果よりも不快な匂いを嗅がないようにするというものです。

前述しましたが、集中力という観点から考えると、効果的な匂いを取り入れるというよりも不快な匂いを嗅がないようにするというほうが重要です。

そのため自分が好まない匂いは避けるようにしましょう。

作業部屋では、独自の匂いがするようにしておくと、やる気スイッチの切り替えがしやすい

ずっと同じ匂いを嗅いでいれば当然鼻は慣れるわけですが、作業部屋では作業部屋の匂いがする、といった状態にしておくと、切り替えスイッチが働きやすいです。

あくまで明確に作業部屋を切り替えられる人限定の話ですが、作業部屋に入った瞬間、作業部屋独自の匂いがすると自然と脳が作業モードに切り替わりやすくなります。

換気をして二酸化炭素を放出し酸素を取り込む

せっかく部屋を良い香りにしたのに換気!?と思う人もいるかもしれませんが換気は必須です。

風通しが良ければ窓を開けておくのは数分でOKです。

室内だとわかりにくいですが、同じ部屋にこもりっきりだと二酸化炭素の濃度が高くなります。当然ですが二酸化炭素の濃度が高ければ、それだけ酸素は薄いわけで集中力に直結します。

【触覚】道具は快適さで選ぶ(ペン・紙・キーボード)

次は5感のうち「触覚」ですね。

触覚についてはどんな作業をやっているかで各々状況が変わってくるかもしれません。

重要なのは「やりたくなる・書きたくなる」という状況を作ることです。

たとえば、勉強で紙のノートにペンで書いているという人は、ノートの紙質とペンの書き心地の良さを見直してみましょう。個人的にはテカテカつるつるの紙にペンで文字や絵を書いていてもあまり楽しくありません。しかし、少し表面がザラザラとした質感の紙だと書き心地が良く、思わず「何か書きたくなる」となります。

ペンもサラサラとかけるものが使い心地が良いです。僕は一時期万年筆を使っていたくらいです。

キーボードは打鍵感から選ぶ

キーボードは打鍵感から選びましょう。心地よくタイピングできるキーボードを使えば、それだけで「文字を書きたくなる」となります。

僕が使っているキーボードは以下記事を参考にしてください。

Web制作者のパソコンのデスク周りを全部晒す|こませ道具箱デスクツアー

こませ道具箱を作っているサカナミです。パソコン周りのデスクを全部紹介します。どんな環境でどんなデスクにしているのか、細かなポイントがあるので参考にしていただけると嬉しいです。

身体の内側から集中力を引き出す

5感の最後は味覚です。

味覚自体が集中力に直結するわけではありませんが、「ガムを噛む」「水分をしっかりと摂る」「ブドウ糖を摂る」「カフェイン」というのは集中力に直結します。

噛むことで脳の働きが活発になる

スポーツ番組を見ていると、なんか「ガム噛んでる人多いな」って思ったことありませんか?

ガムに限りませんが、「噛む」という行為は脳が活発になり、血の巡りが良くなって、判断力がアップすると言われています。

参考:噛めば噛むほど、脳が活性化する? – 噛むこと研究室|ロッテ

つまり噛むという行為自体が集中力に影響があるのです。

といっても甘い砂糖たっぷりのガムを食べていたら健康を害します。

いくら「噛む」という行為が良いからと言ってずっとなにか噛んでいたら咬筋が肥大化するでしょう。

そのため、適度な量のガムを決まったタスク時に噛むというのがおすすめです。

全く関係ありませんが、私は咬筋がガチガチになりやすいのでエラボトックス注射をやります。顔が目に見えて小顔になります。

知的作業にも水分は欠かせない

脳の80%は水分で構成されていると言われます。

参考:水を飲むと脳が活性化する:研究結果 _ WIRED.jp

脳に限らず人間の主成分は水なわけで、水分摂取が重要なのは言うまでもありません。

私は逆に水分の摂りすぎて頻繁にトイレに行きたくなるという過剰型なわけですが…多くの人は「飲まない」「飲めない」という人が多いように思います。

水分摂取量が足りていない人ができる工夫

飲めない人が無理して飲むのもどうかとは思いますが、摂取量が少ない人は頑張って「飲める工夫」をしたほうが良いと思います。

私が考えるデスクの飲み物の工夫は以下です。

- 飲んだ量が分かるボトルで飲む

- ストローを使う

- 作業・気分・時間にあった飲み物を飲む

飲んだ量が分かるボトルで飲む

1日の目標水分量は分かっていても、どのくらい飲んだかを把握していないとあまり意味がありません。

かといって500mlのペットボトルを毎回買って飲むというのも無駄な出費になりがちです。

おすすめは量が分かるボトルを使うということですね。

これらボトルを選ぶ時のポイントが「丈夫」「漏れない」「洗いやすい」です。

ストローを使って飲む

僕は飲み物をマイカップに注ぎ、それにストローを差して飲んでいます。

ストローを差すことで飲み口が口元に近くなるため、自然と飲み物を接種しやすくなります。

また、普通にカップを傾けて飲むとなるとどうしても飲み物をこぼす可能性が大きくなります。

飲み物をこぼすとそれだけであらゆるタスクが中断されます。

服が濡れる、本や書類を汚してしまう、キーボードが使えなくなる…などなど。

書類を汚したり、キーボードが使えなくなると致命的なので、そういった意味でもストローはおすすめです。

ちなみに吸うという動作は小顔運動にもなります。

作業・気分・時間にあった飲み物を飲む

飲み物は時と場合によって飲み分けるのがおすすめです。

どうしても水分摂取に困っているという人は、単純に好きなものを飲めば良いと思います。

頑張って水やお茶を飲もうと思っても、気が進まず飲めない人も多いです。

ただカロリーが気になる場合もあるので、できればゼロカロリーのものが望ましいです。

他にも飲み分けが大切です。いくらカフェインが集中力が出るからと言って、遅い時間にコーヒーをたくさん飲んでいたら睡眠に影響がでます。たとえば15時以降はデカフェにするなどが必要です。

カフェインについては後述します。

脳のエネルギー源であるブドウ糖を摂取する

ブドウ糖とは脳が必要とする主要エネルギー源です。

たとえば意識高い系でケトジェニックダイエットとかをやっている人は、脳に栄養を与えられていません。

ある程度の糖質制限は健康的ですが、脳が必要とする糖分を摂取できないのは望ましくありません。

逆に炭水化物を普通に取っているという人はあまり気にしないでください。後述しますが血糖値を気にするようにしましょう。

ブドウ糖摂取でのおすすめはラムネ味などのブドウ糖タブレットですね。

ただ、美味しいのでついつい食べすぎてしまったりします。これについてはタイムロッキングコンテナというアイテムを私は使っています。詳細は後述します。

適度な空腹・血糖値を意識して集中力を引き出そう

脳に糖分が必要だと言っても、満腹になるまでご飯を食べていたら集中力が出ないのは周知のことだと思います。血糖値が急上昇すれば、インスリンが過剰分泌され、その反動で眠くなったり頭が働かなくなります。

集中力が必要な時間帯は、空腹が良いと言われますよね。私はお昼は糖質を摂りません。

大切なのは血糖値の急上昇を抑えつつ、脳に必要な糖分を摂取するということです。

カフェインを上手に利用する

集中力と言えばカフェイン、と言えるほどカフェインの効果は大きいです。

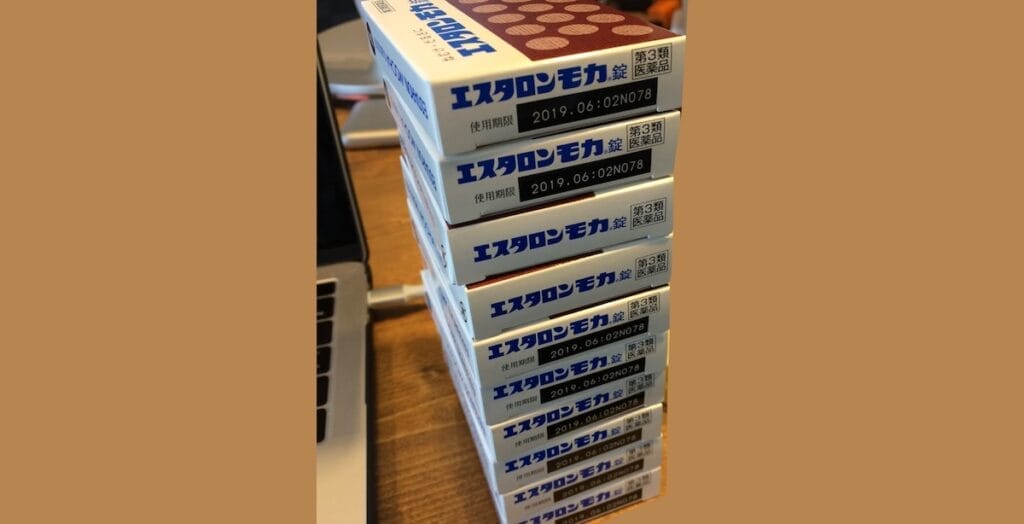

よくデスクにエナジードリンクの缶が積まれている人とかいますよね。飲み過ぎは身体にNGですが、集中のブーストをかけるという目的であればカフェインは効果的です。

個人的なおすすめは普通にコーヒーですが、時と場合によりエスタロンモカとか、カフェインの錠剤、エナジードリンクを活用します。

エスタロンモカなんてAmazonで1回で購入できる限度MAXで買ったりしてました。

カフェインの錠剤はiHerbで買ったりしてましたが、なんかエスタロンモカのほうが効きが良い感じがします。デスクワーク系あるあるかもしれません。(容量に注意してください。)

一番良いのはなんだかんだでコーヒーかもしれません。コーヒーは淹れる工程から幸せを感じられますし、多少面倒でもそれが集中力につながるのでちょうど良いブレイクタイムになります。良い豆で自分で挽くと部屋がスタバのようなニオイになります。一時期バターコーヒーが流行りましたよね。いまだに作ったりします。

長時間の集中には適度な切り替えが大事

同じ場所でずっと同じ作業を続ければ集中力が低下しやすいのは想像しやすいと思います。

どれだけ集中力を考えた環境を作ったとして、長時間同じ作業をするという場合は、適度に環境を切り替えるというのが大切です。

おすすめはカフェなどで作業をする、身体を動かす、ですが、それらが難しいという人はBGMを変える・香りを変えるなどでも良いかもしれません。

カフェなどで作業をする

これは多くの人がすでにやっていると思います。

「人目がある」「周りの人も同じように作業をしている」などもあり、集中力のスイッチが強制的に入ります。

ただ、実際にはカフェで作業が難しいという人もいるかもしれません。私のようにデスクをトリプルモニターなどにしている人がカフェでもトリプルモニターでやるというのは難しいです。

そのため、あくまでカフェでは、カフェでできる仕事のみにします。

自分の一日の時間を考えて、「この作業をやるときはスタバに行こう」「この時間帯は集中力が落ちてくるからカフェに行こう」といったように切り替えをします。

作業効率が求められる仕事をするのではなく、乗り気になれない仕事などをやりましょう。

姿勢を変える・整える

これもよく言われる手法です。

集中力アップというより、作業環境を切り替えて集中力を戻すみたいなイメージかもしれません。

立つ・昇降式デスクを使う

最近はスタンディングデスクなど、立って仕事をすることも増えましたよね。

自宅でそういった場所が無いという人は昇降式デスクがおすすめです。

私は昇降式デスクを使っているわけですが、連続での集中が難しくなってきた場合「立って作業をする」「足踏み」などをする。がおすすめです。

バランスボースを椅子として使う

バランスボールを椅子にするというのもおすすめです。実際に行っている企業なども多いです。

不安定なバランスボールに座ることで自然と体幹を意識するようになり、姿勢が整います。

バランスボールは、個人的にとても気に入って椅子に座らなかったことがあります。

しかし、バランスボールの難点は当然姿勢維持をしなければならないため、疲れてくると座っているのがきつくなってくるということです。

そのため、部屋の広さによりますが、常に椅子とバランスボールを置いておき、定期的に座るものを切り替えるという方法ができればおすすめです。

ただ私のようなめんどくさがりを体現したような人間は、床に何か物を置くとそれだけでいろいろめんどうごとが発生します。そして次第に「バランスボース邪魔」みたいな現象が発生します。

足を動かす

ステッパーも同様で、ステッパーがあるせいでデスク下をルンバが掃除してくれない、といった現象が起きます。

そのため、私はステッパーとバランスボールは止めました。今は使っていませんが、以下が効果的でした。貧乏ゆすりが癖になっている人におすすめです。

【足揺らす】

散歩に行く

ずっと同じ作業をしていると集中力が無くなってくるわけですが、そうなったら「気分転換」として身体を動かすのがおすすめです。

身体を動かすといっても運動強度の高いランニングや高負荷の筋トレなどだと、逆に疲れてしまい、作業に戻っても集中できなくなるといったことが起きます。

そのため、やはり定番ですが「散歩」が効果的です。

疲れない程度に脳と目を休めることで、集中力を復活させることができます。

集中力を上げる・持続させるアイテム・ツール・テクニック

それではこれから集中力を上げるアイテム・ツール達について見ていきましょう。

ここからはあくまで細かなテクニック系になります。

集中力というのはあくまで前述した前提や環境の要因が大きいからです。

それでは私が集中力を上げる・持続させるのに活用しているアイテム・ツール達とそのテクニックを見ていきましょう。

タイマー・時間管理テクニック

集中といえばタイマー・時間管理が大切だと言われますよね。

人の集中力には限界があります。そのため時間を上手に管理することが大切だとも言えます。

これら時間・タイマーを使った集中力のおすすめを見ていきましょう。

スマホやApple Watchで時間の確認やタイマーは使わない

スマホについてはあらゆる誘惑が多いので見ないのが基本です。

後々解説しますが、通知も必要なもののみに限定し、コアタイム時は電話すら無視する覚悟が必要です。

でもApple Watchも使わないの!?って思いますよね。

自分はApple Watchを使っているので、時間の確認やタイマーを使うならApple Watchでいいじゃん、となるわけですが、集中時に大切なのは「1ツール=1機能」です。

たとえばただタイマーを使うだけなら、物理的なタイマー機器を使ったほうが効率的です。

もちろんApple Watchのタイマーも頻繁に使いますが、これは主には移動時・外出時です。

デスクワークで言えば物理的な時計やタイマーがおすすめです

気が乗らないタスクはポモドーロ・テクニック

集中力というと「ポモドーロ・テクニック」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

ポモドーロ・テクニックとは、知っている人も多いかもしれませんが、「25分の作業と短い休憩を1セット」としてこれを繰り返すことで集中力を維持できるという手法です。

この手法が流行ったことで多くの専用のタイマーや、アプリが登場しました。

しかし、このポモドーロ・テクニックは集中できないという時にやる手法です。

勉強や仕事で集中のゾーンモードに入っている時にタイマーで区切ってしまう必要はありません。

このポモドーロのタイマーもできるかぎり簡単にやりましょう。

ダイソーのキッチンタイマー

ポモドーロのくだりからですが、ダイソーのキッチンタイマーを私は愛用しています。

ポモドーロ的なカウントをする時はもちろん、あと何分とか、この作業にどのくらい時間がかかるのか計測しよう、といった時にこのタイマーはめちゃくちゃ役立ちます。

アナログ時計は集中力的にも効果的

以下の記事でも書いていますが、やはり時間の把握・管理はデジタル時計より、アナログ時計のほうが優れていると言われています。

Web制作者のパソコンのデスク周りを全部晒す|こませ道具箱デスクツアー

こませ道具箱を作っているサカナミです。パソコン周りのデスクを全部紹介します。どんな環境でどんなデスクにしているのか、細かなポイントがあるので参考にしていただけると嬉しいです。

正確な時間管理はデジタル時計が良いですが、大まかな時間の確認はアナログ時計が直感的にすぐれています。文字だけの情報よりも、視覚的に「あとどれくらいか?」がわかります。

目標を書いて貼る・飾る

これも集中力のベースになる手法です。

「〇〇大学合格!」みたいなものを紙に書いて壁に貼るという、とても原始的な手法です。

「なんか精神論的なヤツ来た…」と思う人もいるかもしれませんが、科学的にも効果的だと言われています。

参考:【最新科学】「壁に目標を貼るだけ」で人生が激変する理由 _ 自分を変える方法 _ ダイヤモンド・オンライン

約束・決め事は宣言することで効果を発揮する

自分の頭の中だけで目標を決めて、脳内で約束していても意味がありません。

壁に目標を書いておけば家族に見られるかもしれません。少し恥ずかしいですが、これが効果的であったりもします。

たとえ、自分しか見ない環境だったとしても、目標を紙に書いて壁に貼れば、人は心理的にそれを「守ろう」とします。

漠然とした目標ではなく具体的な目標を書く

目標や夢を紙に書いて壁に貼ると言っても、漠然と「大金持ちになる!」「プロ野球選手になる!」みたいなものを貼っても意味無いですよね。

貼るなら直近の具体的な目標を紙に書いて、達成したらそれを剥がす、みたいにすると効果的です。目標に必要なのは「期間」であり、その期間で逆算してやることを考えるのが大切ですよね。

そのため、目標を書いて貼る場合も「12月までに問題を◯問解く」みたいに、具体的なものにします。

これを紙に書いて壁やらデスクやらに貼りましょう。

人に管理してもらう・進捗を共有する

目標は具体的に宣言して紙に書いて貼ろうと言いましたが、正直これだけでは究極の集中力を出すにはまだ不完全です。

目標を「自分」だけで留めてしまうと、人というのはサボってしまいます。

ではどうすれば良いかと言ったら、「周りの人に管理してもらう」「人に目標を宣言する」「進捗を共有する」といった方法です。

人と目標や進捗を共有することで、達成感も感じやすいですし、継続もしやすく、場合によっては競争心理も働くため作業が進みます。

みんチャレ

オンライン秘書

逆に集中しなきゃ、という気持ちにさせてくれるものはおすすめです。

気を引き締めてくれるものや、頑張ったことで得られる報酬などですね。

たとえば以下のようなものです。

- こなしたタスクを報酬感覚でカウントする

- 単純作業はゲーム感覚でやる

- 尊敬している人の写真を飾る

- 叶えたい夢や目標の物の写真を飾る(買いたいものや行きたい場所の写真など)

しかし、欲しいモノの写真とか、叶えたい目標を紙に書いて壁に貼るとかは、個人的には注意点です。欲しいのものの写真は結局は欲望であるため、集中がそれやすいのと、目標を

まずは基本となる「環境」について話していきます。

欲望抑止系のツール・アイテムを使う

前提でも話しましたが、集中力というのはいかに集中力を阻害するものを無くすかが大切だと話しました。

ゲーム、SNS、動画、エンタメ系、買い物系、アダルト系などなど。

とはいえ、スマホに誘惑が多いからスマホを捨てよう、なんてできないですよね?

必要だけど、集中したい時は抑止するといったことを試してみましょう。

ゲームなどの使用時間を制限する、特定のWebサイトへのアクセスを禁止する、などです。

Block系アプリを使う

すでに使ったことがあるという人もいるかもしれません。

PCやスマホでアクセスできるものをブロックするというものです。

AppBlock

スマホでアプリとかサイトをブロックするならこのアプリ一択でしょう。

他にもいろいろアプリを使いましたが、このアプリは課金して利用しました。

BlockSite

これもサイトブロッカーとして有名です。Google Chromeなんかを利用している人は一度は目にしたことがあるかもしれません。僕はこちらも有料版まで使いました。

無料ではどうしても制限があり十分で無いことがあります。

アクセスしてはならないサイトにアクセスすると特定のブロック画面を表示することができます。

この画面は写真などを変更できるので、本当に表示されたら嫌だな、、、という画像を設定しました。

ブロック系アプリには一定の限界がある

ブロック系アプリはおすすめではありますが、制限できる限界というものがあります。

なんだかんだアプリ側の設定を変えたりパスワード変えたりしたらアプリが使えたり、サイトが見えてしまったりします。

それに自動でフィルタリングする機能も、本当に情報収集したいページなどもブロックされてしまったりなど、そこが不快でした。たとえばショッピング系のサイトを見ないように設定すると、全く関係無いサイトなども表示できなくなるなどですね。

たとえSNSを見ない、Youtubeは見ない、としたとしても、実際には「必要な情報がそこにある」ということも多いです。たとえば災害時とか重要なトップニュースの時はXは重要ですし、Youtubeだって何もエンタメ目的ではなく多くのビジネス動画だってあります。

Macユーザーは最後の手段としてSelfControlアプリを使う

→SelfControl

Macユーザー限定の話です。私はWindowsPCをまともにメイン機として使ったことがないのでWinのことはわかりません。。

Macユーザーであれば、SelfControlアプリを使うことで、サイトに絶対にアクセスできなくするということができます。このアプリでYoutubeと指定し、期間を設定するとその期間中何があってもそのマシンではYoutubeにアクセスできなくなります。再起動しようが、SelfControlを消そうが、何をしてもです。

そのため、気軽なノリで使うのはおすすめできません。

たとえば「勉強期間中は何があってもアダルトサイトは見ない」と決めたらいつも見てしまっているサイトがあればここにURLを登録すればそのサイトは期間中一切見れなくなります。

タイムロッキングコンテナを使う

タイムロッキングコンテナ・ボックスとは、使用を制限したものをその箱の中に入れて、時間を設定したら、解除時間がくるまでその箱を開けないというものです。

たとえばゲーム機、スマホ、なにかの鍵、タバコ、お菓子などですね。

ビジネスマンがスマホを封じるというのは難しいかもしれませんが、受験生などであれば有りです。

受験生ではなくても、このタイムロッキングコンテナにはさまざまなアイデアが思いつきます。

たとえば集中力目当てで買った「ブドウ糖タブレット」なども、机の上においておいたらそのままパクパクと食べてしまったりしますよね。その時はこの箱に入れてロックします。

他にも自宅でお酒を飲んでしまうという人は、お酒自体は鍵付きの別の大きな箱にしまって、その鍵をこのタイムロッキングコンテナの中に入れるとかですね。

このタイムロッキングコンテナにはいろいろな種類があるのですが、おすすめなのは「容量」「設定できる時間」「ある程度価格が高いもの」で選びましょう。

ゲーム機を封印したいなら、そのゲーム機が入るものにします。封印したい時間が長期の場合は長期間ロックできるものを選ぶと良いです。僕が使っているのは以下ですが、最長1年も封印できます。

安いものもありますが、あまり安いと自力で壊してしまうことも考えられます。

Youtubeは拡張機能で制限する

前述しましたが、SNSやYoutubeを完全に遮断しても構わないという人であれば、ブロックアプリを使って完全に遮断しましょう。

しかし、それらも「仕事とか調べ物で使うんだよ…」という人は、使用時間の制限をかけたり、UI自体に制限をかけます。

たとえばYoutubeの場合、Chromeを使っているのであれば以下拡張機能がおすすめです。

UnTrap for YouTube

→UnTrap for YouTube – Chrome ウェブストア

Youtubeの場合、いかに関連動画を再生させるか?の工夫・誘惑があらゆるところにあります。ショート動画にしろ、関連動画にしろ、コメントにしろ、、。

この拡張機能を使うとそれぞれ表示したくないもの・使いたくないものなどを非表示にできます。

たとえば「Youtubeでついつい無駄なコメントを書いてしまう…」という人は、この拡張機能を入れれば、コメントを非表示することもできますし、コメントは見れるけど自分がコメントを書けなくする、みたいなことができます。

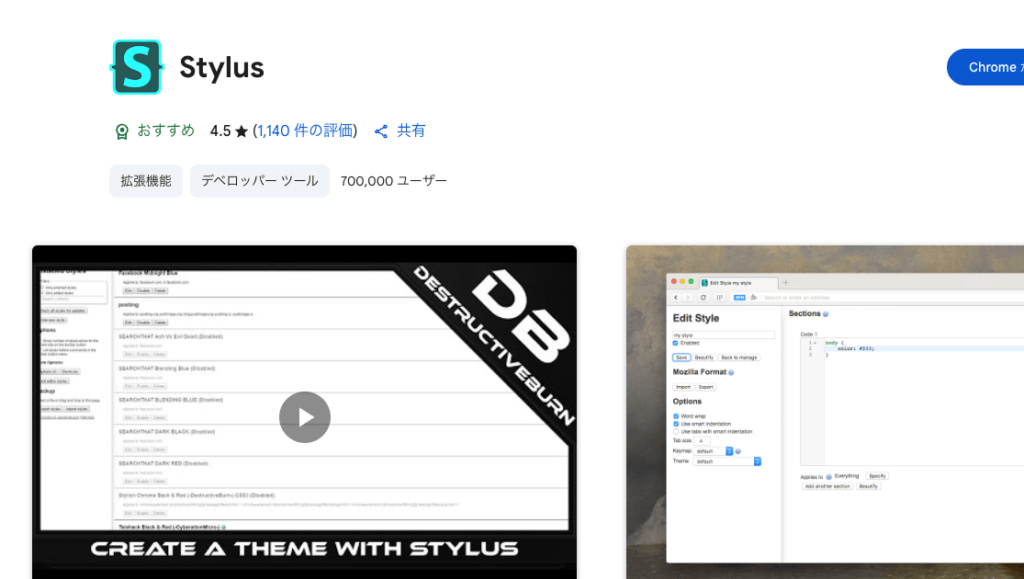

CSSが書けるならStylusという拡張機能がおすすめ

自分が最強だと思っているChrome拡張機能の一つにStylusというものがあります。

CSSというのはWebサイトの「見た目」を作っているプログラムのコードです。

先ほどのYoutubeの拡張機能も、このStylusの延長線みたいなもので、自分でWebサイトのコードを見て、CSSを書けるという人であればこのStylusが最強です。

たとえば「このWebサイト使いにくいなあ…」とかあるじゃないですか。「ここは非表示にしたい」とか「もっとボタンを大きくしたい」とか。

他人のサイトは改変できないと思っている人もいるかもしれませんが、あくまで自分が使っているブラウザ上であれば他人のサイトであれど自由に見た目を変えられます。

仕事とか勉強に必要なサイトなんだけど、「この要素いらないんだよなあ」とか、そういったものをWebサイト上から見えなくすることで集中力アップに繋がります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。何か参考になるものがあれば是非実践していただき集中力をアップさせていただけたら幸いです。