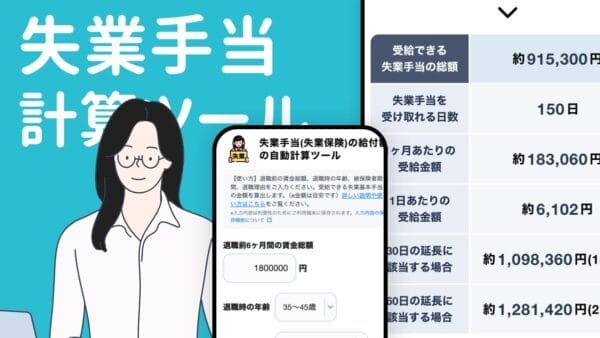

失業手当(失業保険)の給付額の自動計算ツール

【使い方】退職前の賃金総額、退職時の年齢、被保険者期間、退職理由をご入力ください。受給できる失業基本手当の金額を算出します。(※金額は目安です)詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

ツールの計算はあくまで目安です。実際の金額とは大きく異なる場合があります。

実際には受給者要件を満たしておらず、給付金の受給ができない場合があります。正確な条件や金額についてはハローワークに相談してください。

ツールに計算ミス・間違いがある場合はお手数ですがお問い合わせよりご報告いただけると幸いです。

あわせて確認!おすすめツール

失業手当(失業保険)とは?

仕事を辞めたあと、次の仕事が見つかるまでの生活を支えてくれるのが「失業手当(失業保険)」です。

これは雇用保険に加入していた人が、一定の条件を満たすと受給できる給付金制度で、正式には「雇用保険」の一部である「基本手当」を指す言葉です。

一般的に「失業手当」「失業給付」などとも呼ばれます。失業保険と呼ばれることも多いです。

仕事を失ったり、転職活動をする間の生活を安定させるために設計された制度で、一定の条件を満たすことで支給を受けることができます。

失業手当(失業保険)について基本的なことを正しく理解しておけば、いざ退職したときに「失業手当はいつから受け取れるんだろう?」「どのくらいの金額になるの?」と悩まずに済みます。

本ページでは、失業手当(失業保険)の受給条件や計算方法、「失業手当はいくら支給されるのか」といった疑問について見ていきたいと思います。

目次

失業手当が支給されるための3つの基本条件

(参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について)

失業保険(失業手当)を受け取るためには、基本的には以下が条件となります。

①雇用保険の被保険者期間が一定以上あること

被保険者期間というのは、国民年金や厚生年金保険の加入者になっていた期間のことです。雇用保険の加入は会社が行います。加入しているかどうか分からないといった場合は給与明細を確認してみましょう。

簡単に言えばどれだけの期間、会社で働いていたか?といった感じです。

- 通常は退職前の2年間に通算して12カ月以上の被保険者期間が必要。

- 会社都合退職や特定理由離職者の場合は、退職前の1年間に通算6カ月以上でOKとなるケースがある。

基本的には上記の条件が必要となります。働いていた期間が短い場合は、ケガや病気など正当な退職理由であったとしても、受給者資格が十分ではない場合があります。

②ハローワークで求職の申し込みをしていること

前提として、「働く意思」があり、ハローワークに求職の申し込みをする必要があります。

- 離職票など必要な書類を持参してハローワークに行き、雇用保険受給手続きを行う必要がある。

- 書類提出で即支給されるというわけではなく「失業状態であること」がポイント。

つまり「働く意思と能力があるのに仕事がない・就職できていない」状態であることを証明する必要がある。

認定条件は職種によって異なる場合がありますが、前提として積極的に働く意思表示をする必要があります。そのため、退職理由が「一時的に休養したい」や「家事に専念したい」など、働く意思が無い理由の場合は、受給資格が得られない場合があります。

③定期的な失業認定日(認定日にハローワークに行く日)に出席していること

おおむね4週間ごとにはハローワークに通って、「求職活動をちゃんと行っているか」などを報告する必要があります。これを「失業認定」と言います。

定期的な「働く意思表示」と「求職活動の証明」が必要です。

退職理由によって給付制限や給付日数に違いがある

失業保険については大きく分けて、「自己都合の理由」で退職した場合と、「会社都合の理由」で退職した場合で、給付制限や給付日数が変わってきます。

- 会社都合の場合は給付制限がなく、自己都合の場合は給付制限が設けられるのが基本的。

- 病気や妊娠・出産、親の介護など「やむを得ない理由」の自己都合退職であれば、会社都合とほぼ同様に扱われることがあり、「特定理由離職者」として認められるケースがある。

「自己都合」か「会社都合」かの判断は会社ではなくハローワークが行います。そのため、会社に相談するのではなくハローワークに相談しましょう。

会社都合の退職とはどんな場合?

では「会社都合の退職」とはどんな場合なのか、一例について見ていきましょう。主には以下のような場合は「会社都合の退職」となります。

- 会社が倒産した場合

- 会社の業績不振による早期退職(希望退職)やリストラ

- 有期雇用契約(派遣や契約社員)の雇い止め

- 通勤が困難になるような会社の事業所移転

- 給料の大幅カットや賃金の未払い

- 過度な残業やパワハラ

これらが主に「会社都合の退職」に該当すると判断される場合になります。

パワハラによる退職はハローワークに相談しましょう

退職理由のパワハラについてですが、パワハラを判断するのは会社では無い点がポイントです。会社に相談しても「自己都合」とされてしまったりするため、必ずハローワークに相談するようにしましょう。

パワハラ認定をもらうためには、以下のような情報を整理してハローワークで相談することで、パワハラと判断され、退職理由を「会社都合」としてもらえる場合があります。

- パワハラ被害の証拠

- 複数の従業員(2人以上)の証言

- パワハラの録音データ

- パワハラによるケガや被害があればその写真

- 日記などパワハラを受けた当時の記録

(参考:パワハラ相談はハローワークへ!退職理由を会社都合に変更する流れを解説 _ 【公式】退職サポーターズ|退職をきっかけに人生を変える)

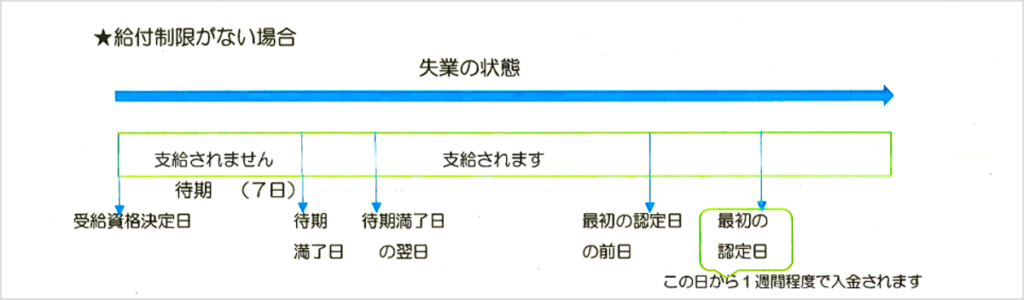

会社都合であれば給付も早く、給付日数も長め

(引用:失業給付はいつから、いくら、いつまで?|厚生労働省)

会社都合による退職の場合、最短7日間の待機期間の後にすぐに給付が始まるのが大きなメリットです。また、給付日数も長めに設定されています。

たとえば45歳~59歳で勤続年数が20年以上の場合、最大で330日間受給できるケースもあります。

自己都合の退職とはどんな場合?

自己都合による退職には以下のようなものがあります。基本的には、会社都合に当てはまらないものなどが自己都合とされます。

- 転職をするために自ら退職

- 結婚や引っ越しなど個人的な理由

- キャリアアップを目的とした退職

結婚のみの理由だと、自己都合と判断されるかもしれませんが、結婚による引越しが必要となり、結果会社への通勤が困難になってしまった場合などは「特定理由離職者」とされる場合があります。

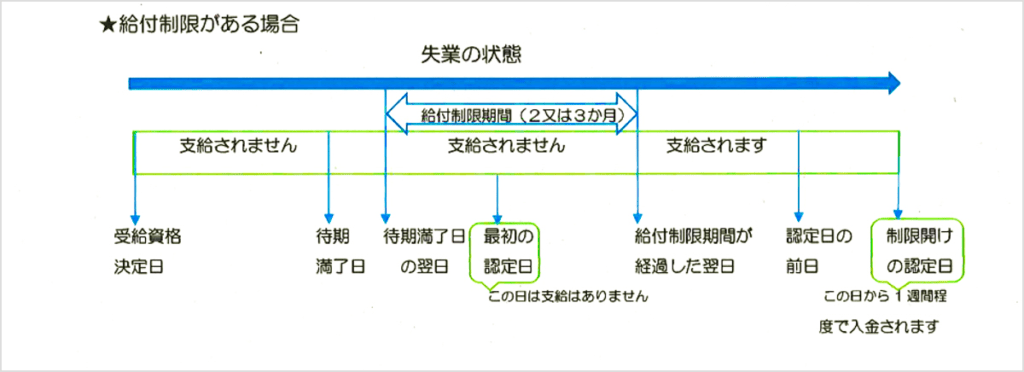

自己都合退職の場合、待機期間後に1カ月(場合によっては3カ月)の給付制限があるため、実際に失業給付を受け取り始めるまでのタイムラグが大きい点に注意が必要です。

(引用:失業給付はいつから、いくら、いつまで?|厚生労働省)

給付日数は被保険者期間を軸に、最大150日までと会社都合よりも短めに設定されています。

特定理由離職者とは?

一般的に「自己都合の退職」の中でも、以下のような理由で退職に至った場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があります。

- 病気やケガなど身体や心身の問題による離職

- 妊娠、出産、育児などの離職(雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)

- 両親の死亡や病気・ケガなどによる介護などの事情

- 他責要因によって通勤が困難になった場合

特定理由離職者と認められる場合は、自己都合退職であっても給付制限がなくなるか短縮されることがあります。ただし、過去5年以内に自己都合退職が複数回ある場合などは通常どおり給付制限がつくこともあるため、詳しくはハローワークで確認するようにしましょう。

(参考:ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要)

失業手当(失業保険)の受給金額はどうやって計算する?

失業手当(失業保険)の計算は、退職前6カ月の給与総額をもとに算出します。

計算のステップとしては「賃金日額」と「基本手当日額」がポイントになります。

1. 賃金日額の求める

- 賃金日額の求め方

退職前6カ月間の給与総額(残業代や通勤手当、各種手当を含むが賞与は含まない) ÷ 180日

たとえば、月給30万円の人が6カ月勤務した場合、30万円 × 6カ月 = 180万円となり、180万円 ÷ 180日 = 1万円(賃金日額) と計算します。

2. 基本手当日額を計算する

- 基本手当日額の計算方法

賃金日額 × 給付率(50~80%)

賃金日額に一定の給付率(50~80%)を掛け合わせたものが「基本手当日額」です。

収入が低めの人ほど高めの給付率が適用される仕組みであり、賃金日額が高くなるほど給付率は下がっていきます。また、退職時の年齢や賃金日額の高さによって上限金額が設定されています。

3. 支給総額を求める

実際に失業手当として振り込まれる金額は、「基本手当日額 × 給付日数」です。

たとえば、賃金日額が1万円の場合、給付率が50~80%の間で変動し、基本手当日額が5,000円~8,000円程度となるようなイメージです。給付日数は被保険者期間や退職理由、年齢などによって決まるため、個人差が大きい点に注意しましょう。

初回の失業手当はなぜ少なくなるの?

「失業手当がいくらもらえるのか気になって計算してみたら、最初の振込が想像より少なかった…」という声はよく聞かれるかと思います。

これは待機期間や給付制限の影響に加え、ハローワークでの認定日のタイミングなどが影響するためです。

- 会社都合退職の場合

7日間の待機期間は誰でも発生します。待機期間の終了後にすぐに受給が始まるものの、初回認定日の前日までの日数が短いと、その分しか支給対象にならないため、1回目の振込額が少なくなります。 - 自己都合退職の場合

7日間の待機期間+原則1カ月の給付制限があるため、最初の認定日の時点では支給対象期間がほぼゼロになることが多いです。そのため、お金が振り込まれるのは2回目の認定日以降となるため、最初の振込額が少なくなる・もしくはゼロとなることも珍しくありません。

あくまで「初回の振込タイミング」が異なるだけで、総受給額そのものが変わるわけではないので安心してください。

(参考:失業手当の初回振り込み額が少ない理由は?支給される金額や概要とともに解説|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ))

令和7年4月の法改正でリ・スキリングで給付制限が解除に

リスキリングとは、新しい仕事や役割に適応できるようにするために、必要なスキルを取得したりすることのことを言います。

令和7年4月の法改正によって「リ・スキリング目的の教育訓練を受ける場合は給付制限がなくなる」という改正がされました。 そのため、自己都合退職であっても、新しいスキルを習得するために積極的に活動を行うと判断されれば、給付制限が免除され、早期に失業手当を受給できるようになります。

(参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省)

具体的な手続きや対象となる教育訓練の詳細はハローワークで確認しなければわかりません。受講する講座が要件を満たしているかどうかを事前に確認しておくことがポイントです。

給付日数の目安(自己都合・会社都合・年齢別)

(参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数)

下記は失業保険の給付日数をまとめたおおまかな目安です。実際の支給日数はハローワークの審査によって決まるため、あくまで参考程度としてください。

会社都合退職の場合の給付日数の目安

会社都合退職の場合や特定理由離職者の場合は、年齢と被保険者期間によって細かく区分されます。

以下は一例です。

- 30歳未満:90~180日

- 35歳以上、45歳未満:90~270日

- 45歳~59歳で20年以上勤続:最大330日

自己都合退職の場合の給付日数の目安

- 被保険者期間が10年未満:90日

- 被保険者期間が10年以上20年未満:120日

- 被保険者期間が20年以上:150日

退職時の年齢による加算は基本的にありません。ただし、妊娠・出産・介護などやむを得ない事情の退職(特定理由離職者)でも、給付日数は同じ範囲内となります。

離職票の離職理由の確認は重要

退職した後、会社から離職票(離職証明書)が渡されますが、この離職票に記載される「離職理由」が正しくないと、本来は会社都合なのに自己都合と処理されてしまうなどトラブルが起こることもあります。

会社としては社員の退職理由を会社都合としたくないことが多く、会社側と自分の認識に齟齬が生まれる場合があります。

離職票を受け取ったら、「離職理由の項目」や「退職理由コード」を必ずチェックするようにしましょう。最終的な判断はハローワークが行いますが、少しでもおかしいと感じたらすぐにハローワークに相談するのがおすすめです。

ハローワークでの失業手当受給手続きの流れ

退職後に失業手当を受給するまでの流れは、おおむね以下のようになります。

- 退職、会社から離職票を受け取る

退職後に会社から郵送や手渡しで離職票を受取ります。もし離職票が届かない場合は会社に問い合わせましょう。 - ハローワークに離職票を提出し、求職申し込みをする

離職票、マイナンバーカード(または個人番号がわかる書類)、本人確認書類、写真など必要書類を持ってハローワークへ行きましょう。その場で一緒に求職申込も行います。資格が決定し「雇用保険受給説明会」の日時を案内されます。 - 待機期間7日間+(必要に応じて給付制限)

会社都合の退職であれば7日間の待機だけで済みますが、自己都合退職の場合は1カ月または3カ月の給付制限があります。特定理由離職者やリ・スキリング対象者は、給付制限がない・または短縮される可能性があります。 - 定期的な失業認定日での報告

4週間に1度のペースでハローワークへ通い、求職活動の実績(会社説明会や面接、職業相談をしたかなど)を報告します。認定日に問題がなければ、指定された振込日(数日後)に失業手当が振り込まれます。 - 再就職が決まったら就職の届け出を行う

もし再就職手当がもらえる条件を満たすなら、一定の手続きをすれば残りの失業手当の一部を受け取れることがあります。

まとめ|失業手当を上手に活用して安心して再就職を目指そう

失業手当(失業保険)は、失業という不安定な状況で生活を支えてくれる制度です。

「失業給付をいつから受け取れるのか」「失業手当がいくら支給されるのか」といった疑問は、退職理由や被保険者期間によって変わってきます。 自己都合の場合は給付制限がネックとなりますが、病気や妊娠・出産、介護などの特定理由離職者であれば制限がなくなるケースもあります。

ぜひ失業保険給付額計算ツールを使って、おおまかな受給額の目安を計算し、ハローワークへ行ってみてください。