ダイエット=人生の課題、と言っても過言ではないくらい多くの人が直面する問題ですよね。

巷にはさまざまなダイエット方法が蔓延しており、「あれもやってこれもやって」という人も多いのではないでしょうか?本ページでは「確実にダイエットを成功させる」ためのおすすめのツールを紹介し、そのツールの使い方を解説します。

意外と落とし穴が多いダイエットのポイントについても解説します

目次

ダイエットは食事を知り己を知ることが大切

有名な孫子兵法で「彼(敵)を知り己を知れば百戦殆からず」という言葉があります。

これは戦う敵のことを知り、己の実力も知っていれば百戦しても負けないということわざです。

実際にスポーツやビジネスの世界でもこの言葉は格言として広く用いられています

ダイエットで言う敵とは食事のことです。

つまり、食事と自分自身を良く知っていれば、ダイエットに成功できるということです。

本ページで用いるツールは主に以下のものになります。これらを活用した方法を解説します。

なんだかんだで「消費カロリー > 摂取カロリー」でしか痩せない

ダイエットというとさまざまなダイエット方法があって、どれが良いのかよく分からないという人も多いと思います。

私自身は、主に糖質制限(ローカーボ)・ケトジェニック、ローファット、プチ断食(オートファジー)、ファスティングなどに手をだし、ジムに通ってパーソナルトレーナーを付けたり、さらにはギムネマやオルリファスト、挙げ句には食欲抑えるサプリなどを試した経験があります。調理師として栄養学も長く学んできました。

細かな手法を言えばいろいろなことを試してきたわけですが、現在はプチ糖質制限、プチ断食くらいで標準体型を維持・安定しています。

ではどんな方法が良いのかと言うと、なんだかんだで「消費カロリー > 摂取カロリー」でしか痩せないと言われています。

ダイエットには裏技のようなものは無いと言われています

運動で消費するカロリーはごくわずか

たとえばダイエットのためにランニングをしたとしても、体重が60kgの人が5キロ走って消費されるカロリーが約315kcal程度です。

一方、おにぎり一個カロリーは約250kcalです。

つまり、頑張って5キロも走っても、おにぎり一個食べるくらいのカロリーしか消費できないということです。

そのため、ダイエットは運動よりも食事に重きを置くのが大切です。

今日は多めに走ったから、多めに食べても良いか!みたいな考えだと太る一方、、

闇雲な食事制限もリバウンドの原因に

運動が効率的では無いのなら、思い切って食事を制限しよう!となる人が多いです。

ただご存知のとおり、食事を一気に控えれば、体重は一気に落ちますが、食事を戻した時に一気に体重も戻ってしまいます。

(参考:リバウンドしないダイエットはある?原因やリバウンドする仕組みを解説 _ 医療ダイエットはBSクリニック)

つまり正確にカロリーを計算して、リバウンドしない範囲を見極めた食事や運動の計画を立てることが大切だということです。

ダイエットは個人差が大きい

巷では「こんな方法で痩せました!」「このダイエット方法がやばい!」みたいにインフルエンサーがSNSで発信していたり、毎年のように本が出ていたりしますよね。

ですが、人間それぞれDNA(遺伝子)もホルモンも代謝スピードも体型も異なり、細胞レベルで違う生き物なので、流行りの方法で痩せる人もいれば痩せない人もいます。

周りの人と全く同じ食事をとっているのに、自分だけ太るという人もいますよね

つまり結局のところ、確実だと言えるダイエット方法はカロリーコントロールしか無いということです。

まずは自分の身体についてツールで計算する

では具体的なカロリー計算のステップに入っていきましょう。

単純に摂取カロリーを減らすといっても、どのくらい減らせば良いのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

そんな時にはまずは自分の身体を知ることが大切です。

まずは「己」を知りましょう!

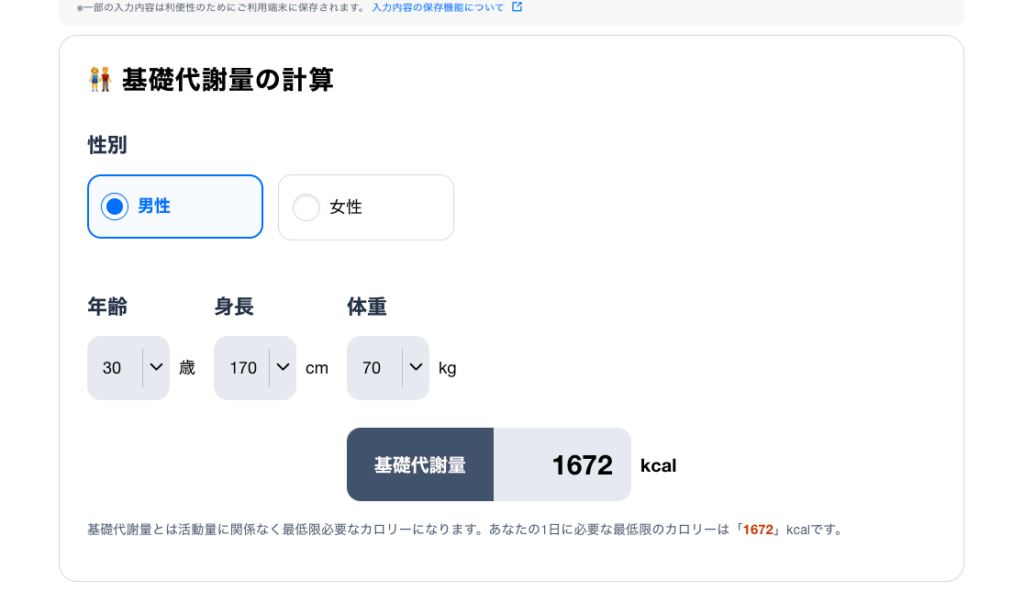

①基礎代謝量(BMR)をツールで計算しよう

上記ツールで、「性別、年齢、身長、体重」を入力し、基礎代謝量を求めてください。

基礎代謝量とは、その人の活動量に関わらず、最低限の生命活動を行うことで消費しているカロリーのことです。男性か女性かや、身長・体重で変わってきます。

基礎代謝量を下回るダイエットは危険

前述したとおり、基礎代謝量とはその人が生命活動を行うのに必要なカロリーです。食事制限を行う人はこの基礎代謝量をガクッと下回る摂取カロリーにしてしまう人が多いですが、それだとリバウンドの原因になります。

基礎代謝量を下回らない食事計画が大切です

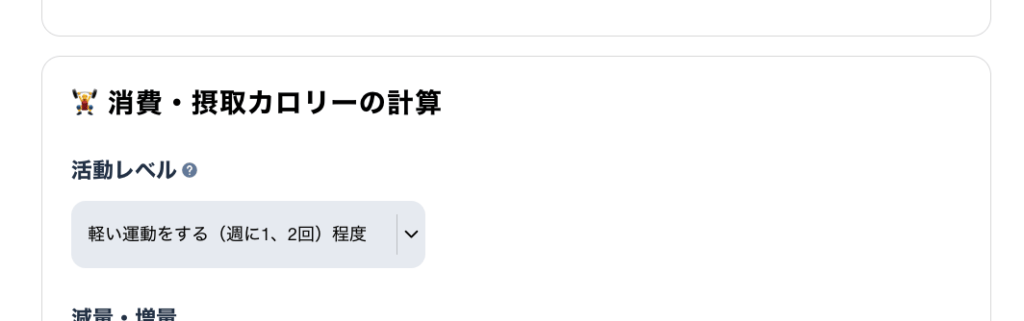

②消費カロリー(TDEE)を計算する

先ほどのツールで、引き続き計算を行います。

今度は基礎代謝量に「活動レベル」を加えて、おおよその消費カロリーを計算します。

活動レベルというのは、主に以下括りで計算されます。

- ほとんど運動をしない

- 軽い運動をする(週に1、2回程度)

- 適度な運動をする(週に3、4回程度)

- 激しい運動をする(週に5、6回程度)

- 非常に激しい運動をする

毎日仕事で身体を動かすという人は、「激しい運動をする」などに該当するかもしれません。1日中デスクワークの人は「ほとんど運動しない」に該当すると思います。

ただし、都市部在住などで通勤である程度の距離を歩くという人は、「軽い運動」「適度な運動」に該当するかもしれません。

これから運動を始めるという人は、それも考慮してみましょう。

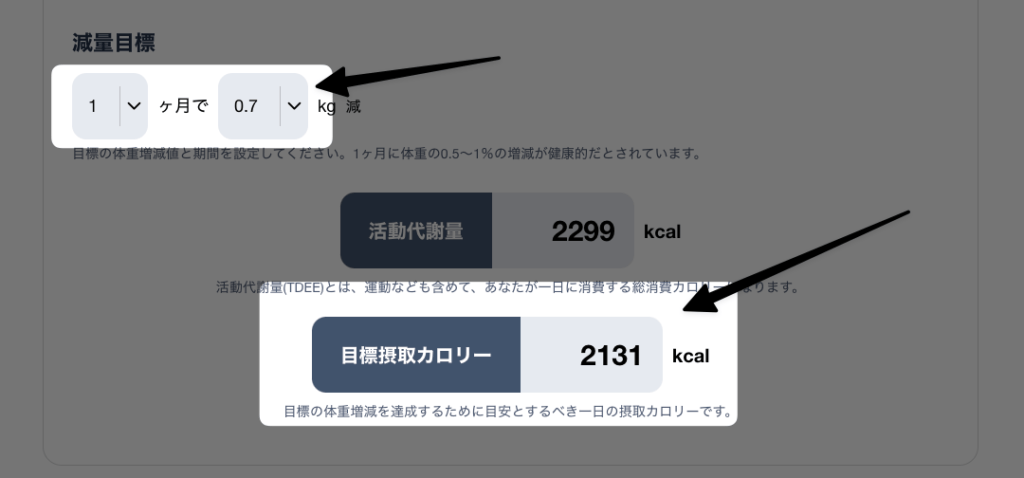

これらを指定すると、以下のようにツールで「活動代謝量(総消費カロリー)」が計算され表示されます。

この数字が、その人が1日のうちに消費する総消費カロリーです。

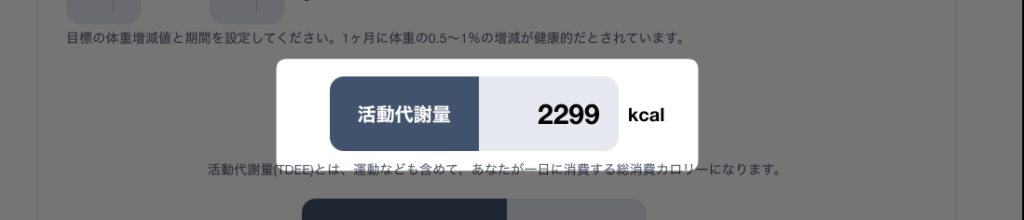

③減量目標を決める

引き続き計算を行います。次に減量目標を決めましょう。

減量目標とは、「減量期間」と「体重減の値」を設定することです。

あまりにも急激な減量目標を立てると、先程も解説したとおりリバウンドに繋がってしまうので注意が必要です。

1ヶ月に体重の0.5〜1%の減量が健康的

減量目標は人によって異なり、プロのフィットネスインストラクターや、ボディビルダー、アスリートなどは自分の身体を知り尽くしているため、各々設定する値が異なります。

一般の人で、どのくらいの増減が適しているのかよくわからないといった人は、1ヶ月に体重の0.5〜1%くらいの減量が健康的だと言われています。

(参考:ダイエットのペースは1か月でどれくらいを目標にするのか|PERSONAL GYM BASISパーソナルジム・ベイシス)

例えば、体重70キロの人であれば、1ヶ月で0.7キロ(700g)落とすのが目安です。

「もっと落としたい…」と思うかもしれませんが、まずはこのくらいから始めてみるというのがリバウンドしないためにも大切です。

④目標摂取カロリーを確認する

減量目標を決めると、ツールでは目標摂取カロリーが表示されます。

このカロリーを目安にして、日々の食事を行うことになります。

例の場合、活動代謝量(1日の総消費カロリー)が2,299kcalで、目標摂取カロリーが2,131kcalとなります。

つまり2,299-2131=168kcalとなり、1日168kcalを削っていくことで、1ヶ月で0.7キロ痩せるのを目指します。

食事のカロリーを計算する

目標摂取カロリーを確認したら、あとはそのカロリーに合わせて食事を取ればいいだけですが、ここからだ難しいですよね。決めたカロリーできっちり食事できたら誰もダイエットで悩みません。

カロリー計算については、アプリなどで行っていると言う人も多いかもしれませんが、ちゃんと計算しようと思ったらなかなか大変です。

正しくカロリーを計算するには、ドレッシングなど調味油も計算に入れる必要がある

「ドレッシングくらい計算に入れなくて良いか」と思う人も多いかもしれませんが、ドレッシングなどの油はかなり高カロリーなため、計算から外すとダイエットに失敗してしまいます。

たとえば、毎食のサラダにオリーブオイルを大さじ一杯程度(15g)かけるとします。

オリーブオイルの種類にもよりますが、大さじ一杯をカロリー換算すると134kcalにものぼります。

つまり1スプーンの油だけで減量分のカロリーが無意味になることがあるということです。

油は少量でも高カロリーで計算ミスが起きやすいです。

自炊する人ほど失敗しやすい

「健康的な油だから」とか、「MCTオイルだから」と言って、油をカロリー計算に入れていないと、「健康的な食事を取っているはずなのに痩せない」といった現象が起きます。

頑張って自炊して、野菜をたくさん食べて、、と努力している人ほどカロリー計算に失敗していることがあります。

逆に、毎食コンビニや外食などで、食品の「総カロリー」が明記されているものを計算して食べている人のほうが、正しいカロリー計算ができているため、ダイエットに成功している場合が多いです。

毎日のカロリー計算は面倒…

ダイエットをしたいと言っても、正しくカロリーを計算するというのはとても大変です。

外食が多い人であればなおさら難しいでしょう。

そうでなくても、油や調味料レベルで計算をするとなると正直継続が難しいです。

ただし、一度は通るべき道だと思っています。

おおよそのカロリー計算ができるようになるために、一度しっかりと記録してみることが大切

たとえば「今年は夏に向けてちゃんとカロリーを計算して痩せるぞ!」といった目標を立てて、その年のその期間だけはきっちりと計算を頑張ってみます。

そうすると、普段食べているもののカロリーや、タンパク質、脂質、炭水化物の量がある程度分かってくるようになります。

あとは、いちいち計算しなくても頭の中で「この食べ物はだいたいこのくらいのカロリーだな」といった予想ができるようになり、頭の中でおおよその1日の摂取カロリーを計算できるようになります。

面倒でも一度はしっかりとカロリー計算をしてみるのが大切です。

それでは具体的な計算に入っていきましょう。

カロリーだけでは無く、PFCバランスも計算する

カロリー計算と言っても、大切なのはPFCバランスです。

PFCバランスとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)という3大栄養素のバランスのことです。

タンパク質不足だと痩せにくい身体に

女性で多いと思いますが、ダイエットとなると野菜や果物、汁物が中心の食生活となり、タンパク質を控える方が多くなります。

もちろん摂取カロリーを落とせば体重は減りますが、筋肉も一緒に落ちてしまうため、リバウンドしやすい身体になってしまいます。それに大切な肌や髪などはタンパク質でできているため、美容的にもよくありません。

逆にしっかりとタンパク質の量を計算していれば、筋肉量を維持しつつ、健康的に痩せることができます。

せっかく頑張って減量したのに、すぐもとに戻ってしまっては心が折れそうになりますよね

(参考:タンパク質不足が招く影響とは? 健康的で筋肉質な体にタンパク質は必須 – NASマガジン)

ダイエットの停滞期に効果的

PFCバランスを計算する目的として、ダイエットの停滞期を乗り越えるという目的もあります。

人というのは良くも悪くも環境への適応力が高く、毎日決まったPFC割合のものしか食べていないと、身体のセーブ機能が働いて体重や脂肪が落ちにくくなります。

「毎日カロリーコントロールをしているのに体重が落ちない…」といった時期が訪れます。

これがダイエットの停滞期というものです。ダイエットの停滞期が訪れると、ダイエット自体を諦めてしまう人が続出します。

そのため、停滞期が訪れたらPFCのバランスを調整してみることで、身体の「馴れ」をリセットすることができます。

ダイエットの停滞期を乗り越えるにはPFCバランスの調整がおすすめ!

推奨されているやり方は、ローカーボ(糖質制限)とローファット(脂質制限)を交互に繰り返すという方法です。やはりタンパク質は一番大切なので、タンパク質を落とすということは推奨されません。

どのくらいのPFCバランスが良いのか?

ではどのくらいのPFCバランスが良いのでしょうか。

これに関しては個人差があります。

ダイエットを目的としない場合は、厚生労働省ではタンパク質は13〜20%、脂質は20〜30%、炭水化物は50〜60%が理想的だとされています。

(参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 厚生労働省)

ただし、これはダイエットを目的としない人の健康的なバランスであり、ダイエットをする場合はこの割合を少し変えていく必要があります。

タンパク質:30、脂質:20、炭水化物:50が最初の目安

人それぞれ違いがありますが、筋肉量を維持しつつ、適度な運動をしながら体重を落としていくために、まずはタンパク質30%、脂質20%、炭水化物50%が目安であると言われることが多い印象です。

(参考:『PFCバランス』がダイエットやボディメイク成功の鍵!正しい計算方法を解説 – フィットネス_ダイエット)

それでは具体的にツールを使って計算してみましょう!

ツールを使ってPFCバランスを計算・記録する方法

それでは以下ツールを使ってカロリーとPFCバランスを計算してみましょう。

このツールを使っての計算方法を解説していきます。

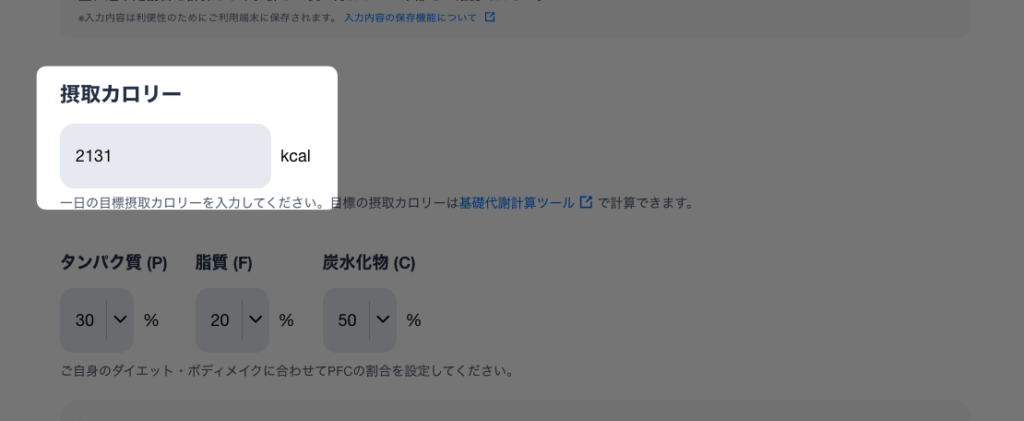

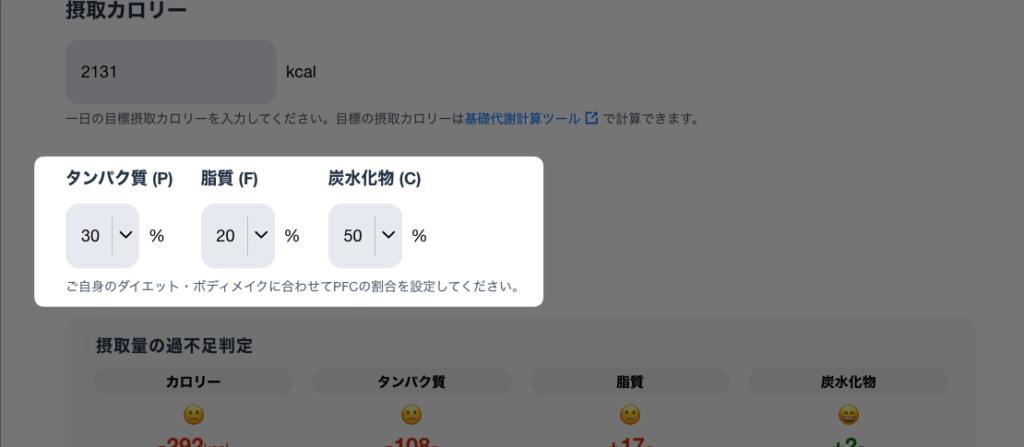

目標摂取カロリーを入力

まずは、先ほど基礎代謝計算ツールで求めた「目標摂取カロリー」を入力します。

さっき計算した目標摂取カロリーを入力してください

次に、食事のPFCバランスを設定します。

PFCバランスを設定

ご自身のダイエットやボディメイクの目標に合わせて、PFCバランスを設定してください。

これらを設定することで、タンパク質、脂質、炭水化物の目標摂取量が自動計算されます。

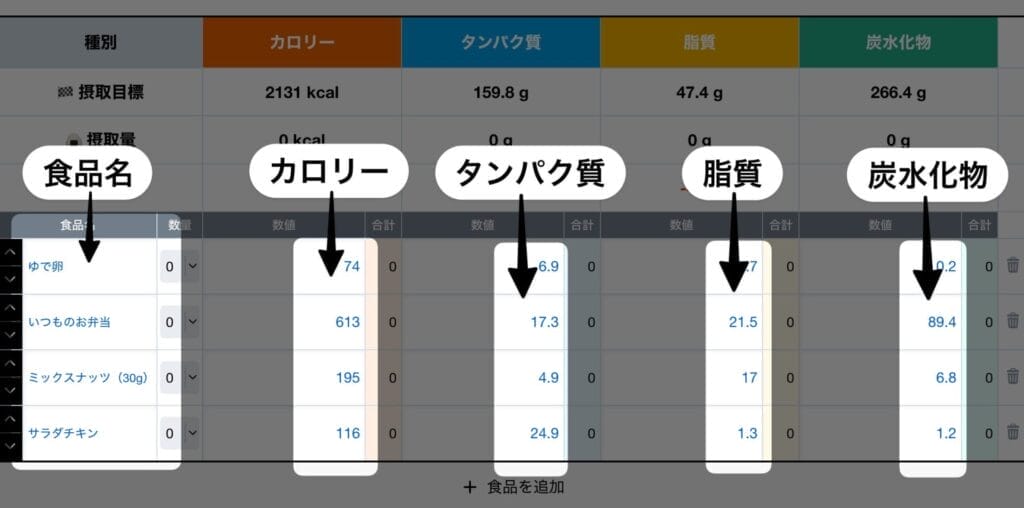

1日の食事内容を入力する

次に1日の食事の内容を入力します。

食事・食品を表の部分に入力します

入力内容はご自身が使っている端末のブラウザに自動保存されるため、ページをリロードしても入力内容は保持されます。

内容は一個単位での入力がおすすめです。

カロリーはもちろん、タンパク質、脂質、炭水化物を入力します。

面倒ですが、ここで普段食べる食品を片っ端から入力していきます。

飲み物や油もちゃんと入力する

先ほど話したとおり、脂質を正しく計算に入れない人が多いため、ちゃんと脂質を入力するのがポイントです。脂質は同じ量でも他のものよりも倍以上のカロリーがあるので、入力を省いていると正しく計算ができなくなります。

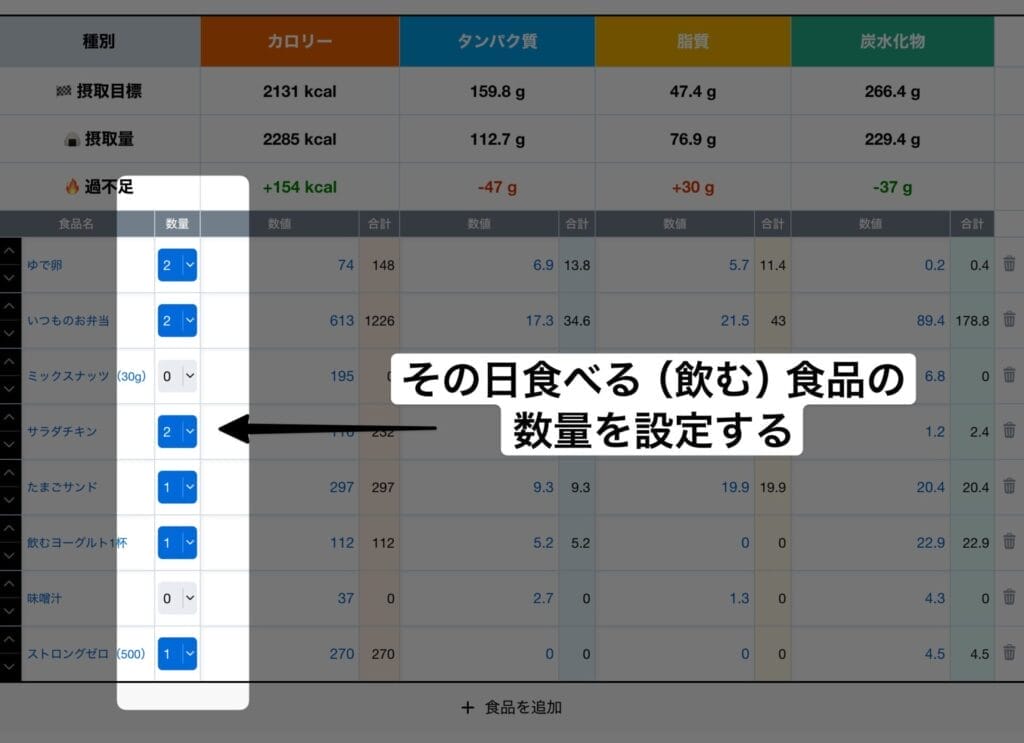

その日食べる食品の数量を設定する

あとはその日ごとにページを開いて、その日に食べる食品の「数量」を設定してください。

たとえば「今日はゆで卵を2個食べる」といった場合は「ゆで卵」の数量を2とします。

その日食べるものの数量を設定してください

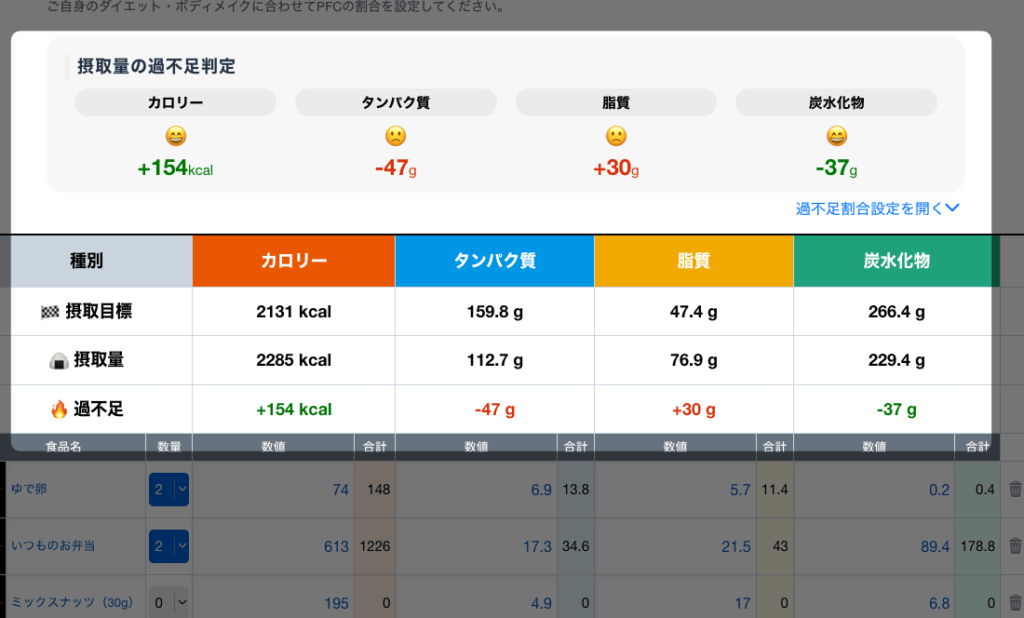

計算された結果を確認する

あとは計算結果を確認します。

摂取目標に対し、摂取量と過不足量が表示されます。

実際にはぴったりと目標の摂取量に食事の内容を合わせることは難しいため、ここでおおよその摂取量の可否を判断します。

このように許容過不足内(緑色の数値)に食事の内容を調整するのが、このツールの使い方です。

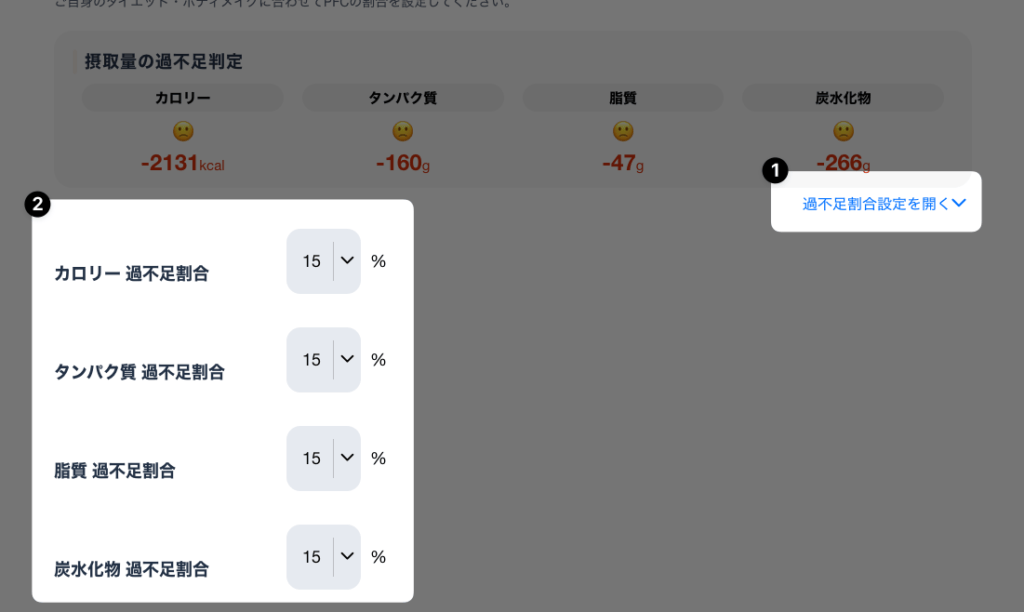

過不足割合の設定を変更する

過不足割合は変更することができます。もっと判定を厳しくしたい人や、もうちょっとゆるい判定にしたい場合はここの数値を変更してください。ダイエットが目的の場合は、カロリーの過不足判定は厳し目にしましょう。

厳しくやりたい人はここのパーセンテージを低くします。

たとえば、カロリーの過不足割合を10%に変更した場合、カロリーの摂取目標が2000kcalだった場合は、過不足10%(増減200kcal)の範囲で結果が判定されるようになります。

まとめ

いかがでしょうか。ダイエットはカロリーと向き合うことが大切であり、まずは一度しっかりと細かく計算をしてみることが大切です。

しっかりと計算してみることで、あらゆる食品のカロリーやタンパク質、脂質、炭水化物などがある程度予想できるようになってきます。

そこまでいけば細かく計算をしなくても、プロの方のようにおおよその1日のカロリー計算が頭の中だけでできるようになったりします。

ぜひ本ページで紹介したツールを活用し、ダイエットに役立ててみてくださいね。