1日のカロリー・PFCバランス計算・記録ツール

【使い方】1日の摂取カロリーと、目的に合わせたPFC割合を設定し、食事内容を表に入力してください。食事内容からカロリーとPFCの摂取量、過不足割合を計算します。詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。

入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

カロリー・PFCバランス自動計算機を使う前に

このツールを使うには、まずはご自身の目標摂取カロリーと、目的に合わせたPFCバランスを決めておく必要があります。

目標摂取カロリーの計算方法

目標とするべき摂取カロリーは以下ツールで算出することができます。基礎代謝(BMR)から活動代謝(TDEE)を自動計算し、◯ヶ月に◯キロ痩せたい!といった目標を設定することで、1日の目標摂取カロリーを自動算出します。

まずは下のツールで、ご自身の目標値を計算してみましょう!

PFCバランスの決め方

PFCバランスとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の割合を示すものです。

このページを見てくれている方であれば、すでにPFCバランスを計算したいと思っている方だと思うので詳しい説明は不要かもしれませんが、おおよそのPFCバランスの決め方を紹介します。詳しい方は飛ばしてください。

一般的な健康目的のPFCバランスについては、厚生労働省が発表しており、それを見るとタンパク質は13〜20%、脂質は20〜30%、炭水化物は50〜60%が理想PFCバランスとされています。

(参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 厚生労働省)

しかし、これはあくまでダイエットやボディメイクを行わない人の健康的なPFCバランスであるため、実際にダイエットを行う場合はこの割合を変える必要があります。

タンパク質30%、脂質20%、炭水化物50%が初心者の最初の目安割合

人によって設定するPFCバランスはさまざまなので、一概にこれ!というものはありません。

むしろPFCバランスというのはダイエットの停滞期を迎えた時にはガラッと変えてしまうものでもあったりします。

PFCバランスはダイエット時に適時調整します

それでは最初はどんなPFCバランスでダイエットを始めれば良いのかよく分からない…といった人に推奨されるのが、タンパク質が30%、脂質が20%、炭水化物が50%というPFCバランスの割合です。

いろいろなWebサイト・動画や書籍を見てみましたが、この割合が初心者が設定するべき割合だと紹介されていることが多かった印象です。比較的安全な割合であるため、まずはこのくらいのPFCバランスではじめてみることを推奨します。

目次

カロリー・PFCバランス自動計算機の使い方

それでは実際に本ツールの使い方についてみていきましょう。

PC画面表示での説明となります

ツールの入力の保存について

入力された内容はご利用しているPCやスマホのブラウザに自動保存されます。

そのため端末を再起動させたり、画面をリロードしてもデータが消えることはありません。ただし、ブラウザの閲覧履歴を削除したり、サイトデータを削除したり、シークレットブラウザ・プライベートモードなどでこのツールを使用している場合は、入力が保存されません。そのためページを再読み込みした時に入力が消えてしまうので注意してください。(もしこのツールへのアクセスが伸びてこればアプリ作ったり、ログイン機能を追加してデータが完全に保存されるようにしようかとも思っています)

それでは使い方を解説していきます

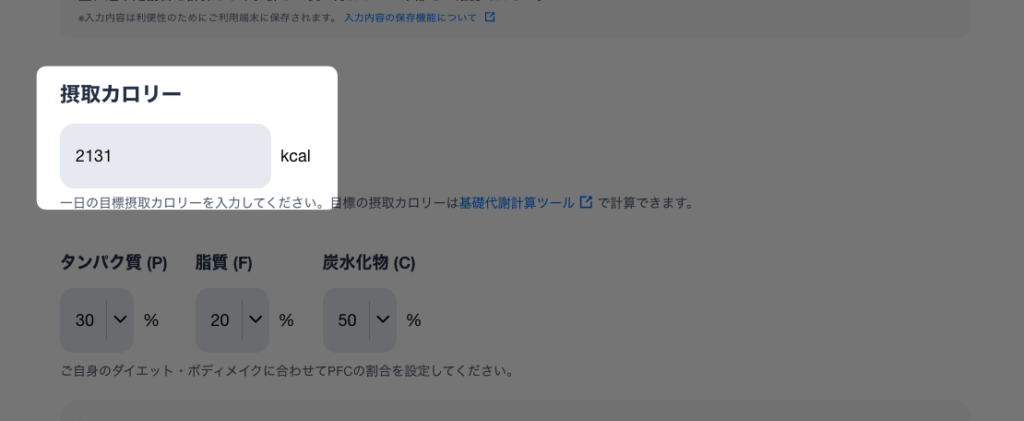

1日の目標摂取カロリーを入力する

まずは前述した目標摂取カロリーを、本ツールの摂取カロリーの欄に入力してください。

計算した目標摂取カロリーを入力してください

ここで入力されたカロリーを基準に、さまざまな計算が行われます。

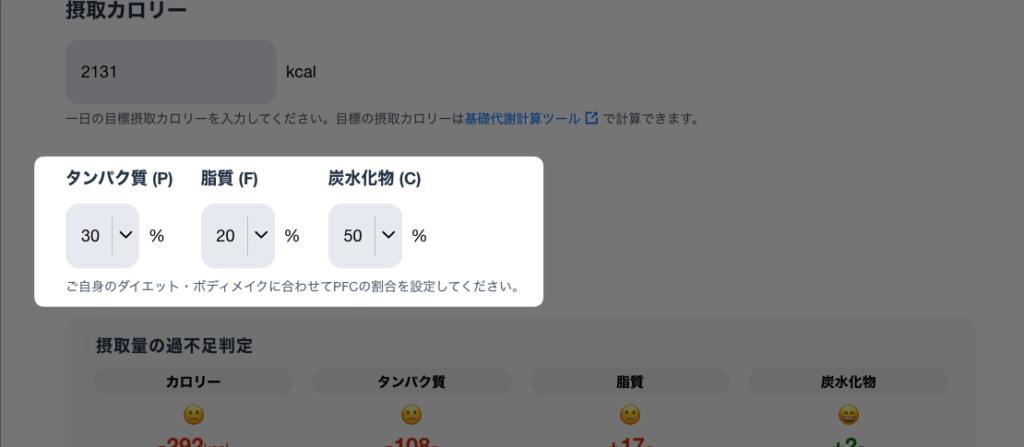

PFCバランスを設定する

次にご自身のPFCバランスを設定してください。

目標の摂取カロリーと目標のPFCバランスを設定すると、以下のようにツールにそれぞれの摂取目標が自動計算されて表示されます。

ここに表示された数値を目標値として1日の食事を摂ることになります。

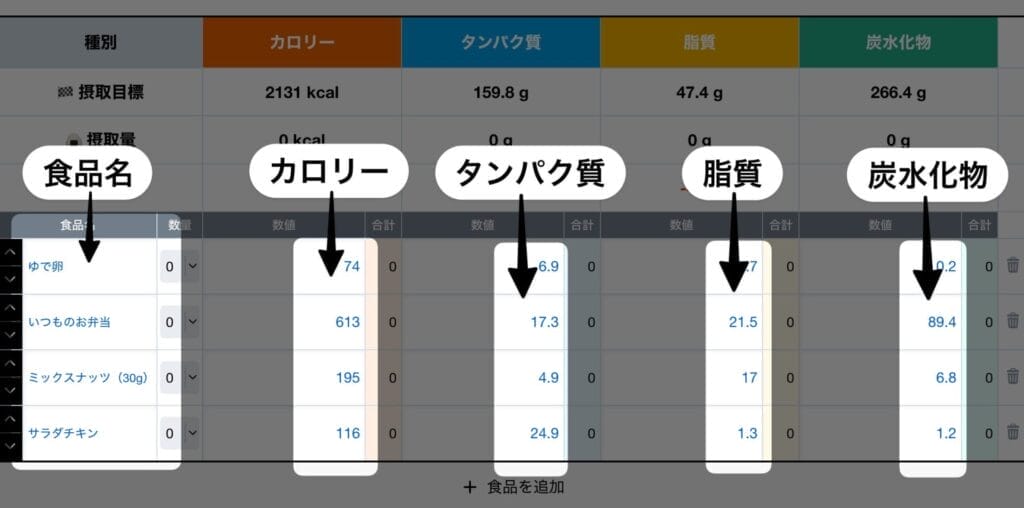

1日の食事内容を入力する

それでは実際の食事の内容を入力していきましょう。

普段食べる食品の栄養成分を入力していきます

「食品を追加」ボタンを押します。初期ではダミーデータが入っているので、表の右端にあるゴミ箱ボタンから削除してください。

食品ごとのデータを入力する

面倒くさい作業ですが、カロリー計算ダイエットでは一番大切なところです

面倒に思いますが、普段よく食べる食品のカロリー、タンパク質、脂質、炭水化物をとにかく入力していきます。

脂質は少ない量でも高カロリーであるため、正しく入力しないとダイエットの失敗に繋がりやすいです。

たとえば「サラダのドレッシングくらい計算しなくても良いか…」と思われる方もいるかもしれませんが、サラダにかけるスプーン1杯の油だけで100キロカロリー以上あることが多いです。

ダイエットというのは日々の細かなカロリー計算の積み重ねであるため、1日数十kcalのズレが後々大きく出てしまいます。結果「計算しているのになぜか痩せない…」といった現象がおきます。

自分は最初はなんとなくでカロリー計算をしていたのですが、全然痩せず、、

細かく計算してみたら、予想以上にカロリーオーバーしていたことに気付いたことがあります

当然ですが飲み物も入力しましょう。

お茶や水などは入力しなくても大丈夫ですが、糖分が多い飲料などは気を付けてください。

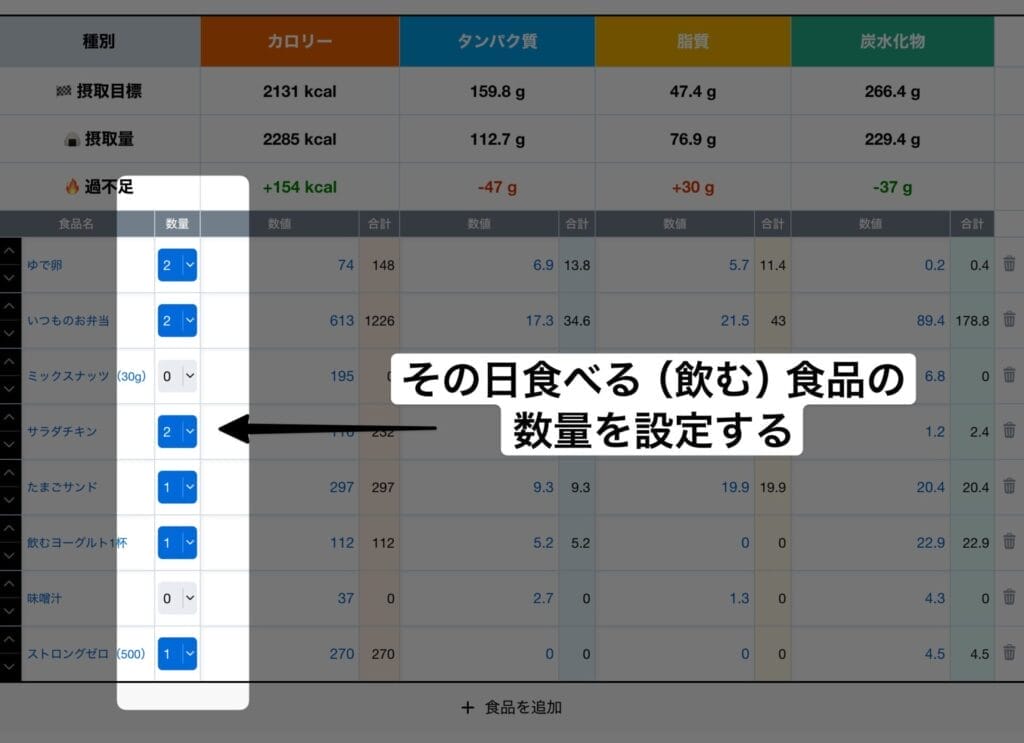

その日に食べる食品の数量を設定する

食品の入力を終えたら表の中から、その日に食べる・食べた食品の数量を設定します。

最初は数量が0になっているため計算されません。ここで数量を1以上にすることで計算が行われます。

最初は数量が「0」になっているから、入力しただけでは計算されないので注意

たとえば、その日は「サラダチキンを2つ食べる」といった場合は、サラダチキンの行の数量の箇所を「2」に設定します。

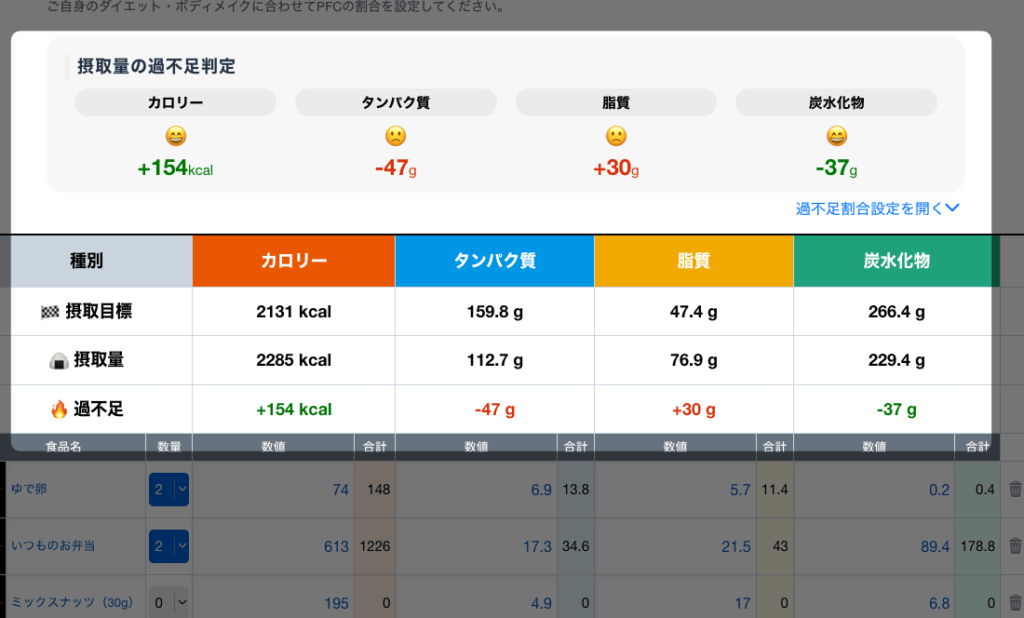

計算結果を確認する

計算結果が表の上部に表示されます。

目標の摂取カロリーや、目標のPFCバランスに対して、過不足の数値が表示されます。

カロリー計算やPFCバランス計算と言っても、実際にピッタリなグラム数の食事内容にするというのは難しです。

そのため、摂取目標に対してどのくらい摂取量を近づけられているか、過不足が判定されて表示されます。

この過不足の数値を見て普段の食事内容を決めていくというのが本ツールの使い方です。

摂取目標に対して、どのくらい摂取量を近づけられているかを確認するのがこのツールの使い方です!

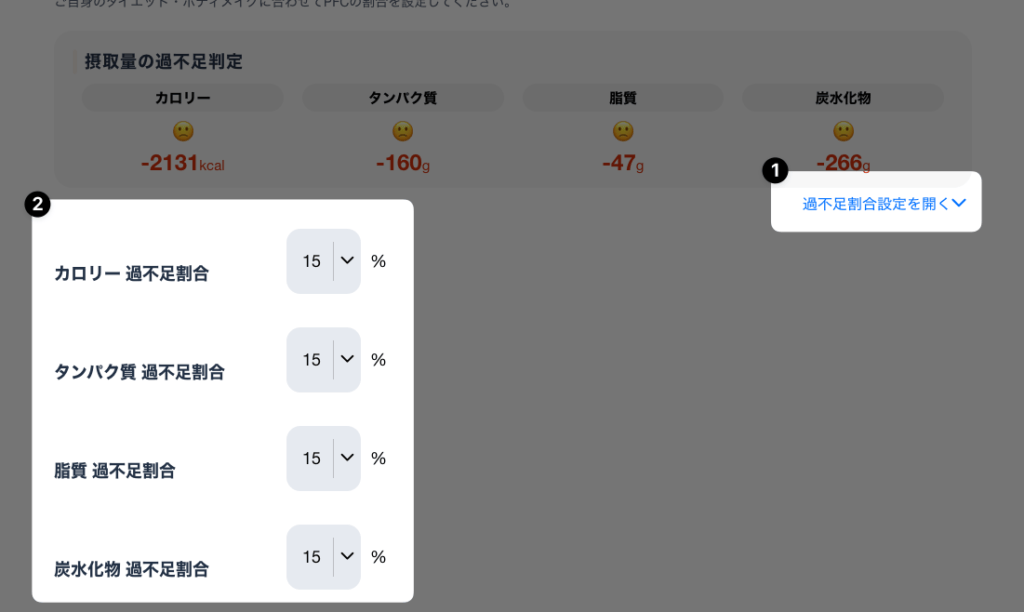

過不足割合の設定を変更する

摂取量の過不足判定の箇所には、プラスやマイナスが緑色や赤色で表示されるわけですが、どのくらいの範囲であれば可となるか否となるかは人それぞれです。

そのため本ツールではこの過不足割合の範囲の設定を変更することができます。

過不足割合設定を開き、それぞれの過不足割合の判定を初期値から変更してください。

ダイエットの場合は、目標摂取カロリーを上回らないように注意する

本ツールはダイエット以外の増量目的の人にも使えるツールとなっているため、目標の摂取カロリーを上回っても緑色のニコニコマークが表示されてしまいます。

ただし、ダイエットを目的としている場合は目標摂取カロリーを上回らないことが大切です。そのためカロリー過不足割合判定を厳しめのパーセンテージに設定するか、緑色で表示されても無視するような使い方をしてください。

過不足判定は、目標値に対してプラスマイナスの範囲で判定されるため、カロリーなどは気を付けてください

PFCバランス計算の無料テンプレート配布

「計算表を自分好みにカスタマイズしたい」、「複数のデバイスでデータを同期させて使いたい」といった場合は、以下よりGoogleスプレッドシートをダウンロードして、ご自身のGoogleドライブにアップロードしてご利用ください。(以下はダウンロード専用です。編集にはGoogleスプレッドシートの基礎知識が必要です。)

PFCバランスを計算することの重要性

PFCバランスの重要性について解説します

カロリー計算は多くの人が行っていると思いますが、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)のバランスを明確に計算している人は少ないのではないでしょうか?

しかし、PFCバランスを計算するということは理想の体作りには非常に重要となってきます。

カロリー制限だけをしても、PFCのバランスが崩れているとダイエットがうまくいかなかったり、筋肉量が落ちてしまって太りやすい体になってしまうこともあります。

PFCバランスの計算は難しい

普段から栄養バランスに気をつけている方やプロのトレーナーの方、一日の食事メニューが決まっている方であれば、頭の中で大体の一日のPFCバランスが計算できるかもしれませんが、そうではない人にとってはPFCバランスをちゃんと計算するというのは思っている以上に難しいことです。

PFCバランスは細かく計算するのは面倒で難しいです

たとえば調理に使う油や、サラダのドレッシングについても計算に含まなければ、正しいPFCの数値を知ることはできません。

特に脂質はグラム換算だとタンパク質や炭水化物の2倍以上のカロリーがあり、かつ視覚的にわかりにくいため、加工食品などを食べていると簡単にオーバーしてしまうことがあります。

PFCバランスを計算すると何が良いのか?

PFCバランスを計算すると一体何が良いのかについて見ていきましょう。

ダイエットの停滞期を乗り越えるために

ダイエットと言っても、ローファット(脂質制限)、ローカーボやケトジェニック(糖質制限)などなど、さまざまな方法があります。

ダイエットでは運動よりも食事のほうが重要であるため、まずは食事を改善させる必要があります。

しばしば議論されるのがローファット(低脂質)が良いのか、ローカーボ(低糖質)が良いのかといった議論ですが、これは人それぞれです。

毎日体を動かす仕事の人がケトジェニックダイエットをやっていたら危険だと言えます。

逆にデスクワークが中心の人であれば、ローファットよりローカーボのほうが体重は落ちやすいでしょう。

人間の体には良くも悪くもセーブ機能がある

人の体には良くも悪くも体をセーブするという機能があります。例えば糖質制限でダイエットをしていると、最初は水分量の関係もありますが、気持ちいいように体重が落ちていきます。

しかし、ある時体がそれに対して危機感を感じてセーブするようになり、ぱったりと体重が落ちなくなったりします。

これがダイエットの停滞期というものです。

毎日同じPFCバランスでカロリー制限ダイエットを行っていると、この停滞期に直面することが多いです。

そのため、ダイエットの停滞期が来たらPFCバランスを大きく切り替えるという方法が有効であったりします。

たとえば今まではローカーボ気味だったけど、そこからローファットの方向に変える、といった感じですね。

まずは自分にあったダイエット方法を見つけることが大切です。

栄養摂取を可視化して最適化できる

女性などに多いですが、タンパク質をちゃんと摂っていたと思っていたのに、計算してみたら全然足りていないということがあります。

脂質や炭水化物は簡単に摂取できるのですが、タンパク質をちゃんと摂取しようとなると意識しないと難しいことがあります。お金がかかるのもタンパク質です。

ただしこれらの栄養の過不足を可視化して気付くことで、ダイエットを最適化することができます。

PFCバランスの計算方法

PFCバランスの計算方法について見ていきましょう

それでは実際にどのような計算をするのか、本ツールではどのような計算が行われているのかについて見ていきましょう。

タンパク質と炭水化物は1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcal

タンパク質と炭水化物は1gあたり4kcalです。脂質は1gあたり9kcalです。

この数値を用いて計算を行います。

まずは目標摂取カロリーと目標のPFCバランスから、それぞれの摂取カロリーを計算します。

例えば目標摂取カロリーが2000kcalで、目標PFCバランスがタンパク質30%、脂質20%、炭水化物50%だと以下のような計算になります。

タンパク質:2000 × 0.3 = 600kcal

脂質:2000 × 0.2 = 400kcal

炭水化物:2000 × 0.5 = 1000kcal次に、算出した数値に対して先ほどのグラムあたりのkcalで割って、必要グラム数を計算します。

タンパク質:600 ÷ 4 = 150g

脂質:400 ÷ 9 = 44.4444444g

炭水化物:1000 ÷ 4 = 250gこれで1日に摂取するべきPFCのグラム量がわかりました。

あとはこの摂取量になるべく近づくように、毎日の食事を考えていきます。

まとめ

ダイエットでもっとも重要なのは食事です。どれだけ歩いたり走ったりなどの運動をしても、たった1回の食事でそれら努力が無駄になってしまうこともあります。

まずは正しい食事メニューを作ってから、運動をするとうことがとても大切です

ぜひあなたのダイエットに本ツールを役立ててみてください。

よくある質問(FAQ)

PFCバランスとは、食事のタンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の割合のことを言います。

PFCバランスを計算することは、自分に合ったダイエット計画の立案や、適切な栄養バランスを把握することでも重要です。

栄養素の把握ができるため、不足しがちなタンパク質なども意識的に摂取するきっかけになります。

PFCバランスの計算方法は、一日の目標摂取カロリーから、ダイエット目的に応じたPFCの比率を決めて、タンパク質、脂質、炭水化物の摂取量を計算します。

一般的にはタンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜60%が基準ですが、ダイエットや筋肉増強が目的であればタンパク質30%、脂質20%、炭水化物50%が目安です。比率が決まったら、目標カロリーから各栄養素のカロリー量を計算し、さらにそれぞれの栄養素をグラム単位に換算します(タンパク質・炭水化物は1g=4kcal、脂質は1g=9kcal)。