基礎代謝、消費・摂取カロリー、PFCの計算ツール

【使い方】性別、年齢、身長、体重から基礎代謝量を算出し、基礎代謝量から消費・摂取カロリー、PFCバランスを計算します。(※目安数値です)

詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※一部の入力内容は利便性のためにユーザーのご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

基礎代謝量・消費-摂取カロリー・PFCバランス計算ツールとは

基礎代謝量・消費-摂取カロリー・PFCバランス計算ツールとは、その人の基礎代謝量、活動代謝量(TDEE)、目標摂取カロリー、PFCバランスを自動計算するツールです。

このツールを使うことで的確なダイエット計画を立てることができます!

本ツールは自分の現在の体の状況を知って、適切なダイエット計画を立てるためのツールです。

実際のダイエット中のカロリー計算やPFCバランス計算には以下のツールが役立ちます。

本ツールと上記ツールを使うことで失敗しないカロリー計算ダイエットを行うことができます。

詳しい使い方やポイントについては、以下トピックに書いていますのでご覧ください。

詳細な基礎代謝量・消費カロリー、摂取カロリー、PFCバランスの計算方法・計算式の説明は後述するので、まずは各々簡単に説明していきたいと思います。

目次

基礎代謝量(BMR)とは

基礎代謝量(BMR:Basal Metabolic Rate)とは、運動の有無に関わらず、生きていくための最低限の生命活動を行うのに必要なエネルギー量のことです。

人は何もしていなくても生きるために、心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を維持したり、内蔵を動かしたりしますよね。これが基礎代謝であり、おおよそ1日の消費カロリーのうち約60〜70%を占めるとされます。

一日中ボーと何もしなくてもカロリーは消費するんだね

基礎代謝量(BMR)は、年齢、性別、体格や筋肉量によって異なる

基礎代謝量は、年齢や男女、体重(体格)や筋肉量によって各々異なります。

当然体が大きい人や筋肉量が多い人ほど、生命活動を維持するのに多くのエネルギーが必要となります。

大きい動物ほどたくさん食べ物を食べるよね

基礎代謝量(BMR:Basal Metabolic Rate)の計算方法については後述します。

活動代謝量(TDEE・総消費カロリー)とは

活動代謝量(TDEE:Total Daily Energy Expenditure)とは、運動量なども含めた、1日に消費する総消費カロリーのことです。

基礎代謝量が最低限の生命活動を行うのに必要なカロリーだったのに対し、活動代謝量とは、日常活動で歩いたり手足を動かしたり・運動したりなどで消費するカロリーを、基礎代謝量に加えたものです。

基礎代謝量に運動などの消費エネルギーを足したものだね

基礎代謝量が年齢や性別、体型で異なるのに対し、活動代謝量はその人の運動量や生活習慣によって大きく異なります。

たとえば、部活動でよく体を動かす人や、運送業や建築業などの体を頻繁に動かす仕事の方は活動代謝量(TDEE)が高くなります。反対に運動をしない人、デスクワークなどで体をあまり動かさない人はエネルギー消費量が少なくなるためTDEEも低くなります。

みんなそれぞれ活動量・運動量って違うもんね

活動代謝量(TDEE)の計算方法については後述します。

摂取カロリーとは

摂取カロリーとは、食べ物や飲み物などから体に取り入れるエネルギー量のことです。

人は生きているだけでエネルギーを消費しているため、食べ物や飲み物などからエネルギーを摂取することで生きていくことができます。

現代社会は飽食の時代とも言え、食べ物を獲得するのに困るというより、食べ物が溢れているため食べすぎてしまうことに困っている人のほうが多くなっています。

美味しいものがたくさん食べられるのは良いことだけど、食べすぎてしまう

そのため、摂取カロリーが総消費カロリーを上回ってしまうことが多く、余ったエネルギーは脂肪として体に蓄えられるため、結果、体重が増えて肥満や生活習慣病などに繋がってしまいます。

摂取カロリーの最適な計算方法については後述します。

PFCバランスとは

PFCバランスとは、食事で摂取するエネルギーのうち、三代栄養素である「P:タンパク質(Protein)」「F:脂質(Fat)」「C:炭水化物(Carbohydrate)」の3つの栄養素のバランスを示すものです。

それぞれの栄養素で、役割が異なります。

タンパク質は、筋肉、髪の毛、肌、臓器など、体を作るのに必要で、脂質はエネルギー源、エネルギーの貯蔵、ホルモン生成に必要で、炭水化物は体を動かすのに必要な主なエネルギー源です。

PFCバランスをコントロールすることが、ダイエットのリバウンドを防いだり、停滞期を打破したりするのに大切だね

近年はPFCバランスが重要視されてきています。

理由としては、栄養バランスを考えていないカロリー制限ダイエットでは、理想の体づくりができないという点、リバウンド防止、筋肉増量、ダイエットの停滞期打破、生活習慣病の予防などにPFCバランスが重要だからです。

タンパク質が足りていない人はタンパク質の摂取量を増やす必要がありますし、糖質を摂りすぎている人は炭水化物を減らす必要があったりします。

PFCバランスの計算方法については後述します。

それでは簡単に本ツールの使い方について見ていきましょう。

基礎代謝量の計算・ツールの使い方

基礎代謝量・消費-摂取カロリー・PFCバランス計算ツールは、身長、体重、男性・女性、年齢から基礎代謝量を計算し、活動強度から消費カロリー、ダイエット目標などから摂取カロリーを計算します。

まずは基礎代謝量を計算します。

性別、年齢、身長、体重を入力してください。そうすると基礎代謝量が計算されます。具体的にどのような計算が行われているか見ていきましょう。

基礎代謝量(BMR)の計算方法・計算式

それでは基礎代謝量ってどうやって計算するのか見ていきましょう。

基礎代謝量の計算は人によってバラバラなことが多い

基礎代謝量の計算方法っていろんな計算式があるから、人によって計算方法が違ったりします

基礎代謝量の計算には様々な計算式があるため、体重計や計算ツールによってバラバラの数値がでます。

代表的な計算式としては、

- 国立健康・栄養研究所の基礎代謝量計算式

- ハリス・ベネディクトの計算式

- 国立スポーツ科学センターの計算式

などがあります。他にもネルソン式、ミフリンセントジョー式など様々な計算式があります。

除脂肪体重が分かる場合は、カニンガム式という計算式が最も誤差が少ないと言われています。InBodyといった精密測定を行う機械はこのカニンガム式で計算が行われます。

(参考:基礎代謝を計算するのに使えるもっとも正確な公式はどれ? _ パレオな男)

(参考:【公式】体成分分析装置InBody _ インボディ)

ハリス・ベネディクト方程式で基礎代謝量(BMR)の計算を行う

どの計算式が一番正しいかというのは諸説ありますが、当ツールでは一般的に計算しやすく正確に近いと言われることが多い「ハリス・ベネディクト方程式(改良版)」を用いて計算しています。

- BMRの計算式|ハリス・ベネディクト方程式(改良版)

男性: BMR = 88.362 + (13.397 × 体重kg) + (4.799 × 身長cm) – (5.677 × 年齢)

女性: BMR = 447.593 + (9.247 × 体重kg) + (3.098 × 身長cm) – (4.33 × 年齢)

ハリス・ベネディクト方程式(改良版)については、以下のような計算が行われます。

基礎数値

男性は88.362、女性は447.593が基礎数値として設定されています。これは男性は筋肉量が多く、反対に女性は男性よりも筋肉量も少ないためそれを考慮した係数です。

体重

体重1kgあたりに、男性は13.397、女性は9.247のカロリーを計算に含めます。体重が多いほどエネルギー消費も多くなります。

身長

身長は考慮しなければいけない大きなポイントです。身長1cmあたり、男性は4.799、女性は3.098のカロリーが加算されます。体が大きいほど体を維持するのに必要なエネルギーが多くなるためです。

年齢

年齢1歳ごとに、男性は5.677、女性は4.33を引きます。これは年齢を重ねることにより人の基礎代謝は低下するためです。

ハリス・ベネディクト方程式(改良版)でのBMRの計算例

先ほどの式で、BMRを計算してみます。

たとえば、35歳、身長170cm、体重70キロの男性の場合は以下のようになります。

1643.28【基礎代謝量(BMR)】=88.362+(13.397×70)+(4.799×170)−(5.677×35)結果として、BMRは1643.28 kcal/日という計算になります。(本ツールでは四捨五入して表示されます。)

(もしこの計算式よりも最適な計算式がある!という方はご連絡ください!ツールの監修者になっていただき、ツールも改修します。)

それでは次に活動代謝量・消費カロリーの計算方法についてみていきましょう。

活動代謝量(TDEE)の計算・ツールの使い方

先ほどの基礎代謝量を基にして、活動代謝量(総消費カロリー)をツールで計算してみます。

今度は運動状況・活動状況から1日の総消費カロリーを計算するよ

総消費カロリーは、基礎代謝量に加えて、日常の生活状況や運動を考慮します。

基礎代謝量は条件が同じ人であれば大体同じになりますが、消費カロリーに関しては運動の有無や仕事によって大きく差が出てきます。

仕事で肉体労働をしている人や、スポーツをしている人、デスクワークしている人では一日の活動強度が全く異なるからですね。そのため、活動代謝量(総消費カロリー)の計算には活動強度を設定して計算します。

活動レベルというところで、ご自身の活動状況に一番近しいものを選択してください。イメージとしては以下のようになります。

ほとんど運動をしない人

仕事ではデスクワークが主で、動くとしても通勤・通学や買い物程度といった人が該当します。

軽い運動をする人

ほどんど運動しない人と比べ、週に1、2回(日)程度の軽い運動や筋トレをする人が該当します。

適度な運動をする人

仕事で体をよく動かす人や、意識的に運動や筋トレをしている人になります。

仕事で距離を歩いたり力を使ったりする人や、週に3、4回(日)は強度の高い運動や筋トレをする人が該当します。

激しい運動をする人

肉体労働などの仕事で一日中の活動強度が強い人や、週に5、6回(日)ほど強度の高い運動や筋トレをする人が該当します。

非常に激しい運動をする人

スポーツ選手などのアスリートの方や、専門的に体に強く高い負荷をかける人になります。

上記選択をすると以下のように活動代謝量が算出されて自動表示されます。

活動代謝量(TDEE)の計算方法・計算式

それではどのような活動代謝量(TDEE)の計算が行われているのか見ていきます。先ほどの活動レベルの選択では以下の計算が行われています。

- ほとんど運動しない: BMR × 1.2

- 軽い運動をする: BMR × 1.375

- 適度な運動をする: BMR × 1.55

- 激しい運動をする: BMR × 1.725

- 非常に激しい運動をする: BMR × 1.9

活動代謝量(TDEE)の計算における活動レベルごとの上記係数は、ハリス・ベネディクト方程式の改訂版で導入されました。この改訂は1984年にRozaとShizgalによって行われ、活動レベルに応じた係数が提案されました。その後、1990年にMifflinらによってさらに改良が加えられて、現在もっとも広く使用されている計算方法です。

たとえば先ほどの例(35歳170cm70キロの男性)で活動レベルは「軽い運動をする」で計算すると以下になります。

2259.51【活動代謝量】=1643.28×1.375ツールでは小数点以下は四捨五入されます。

目標摂取カロリーの計算・ツールの使い方

次に「1日にどれだけ食べて良いのか?」というカロリー計算を行います

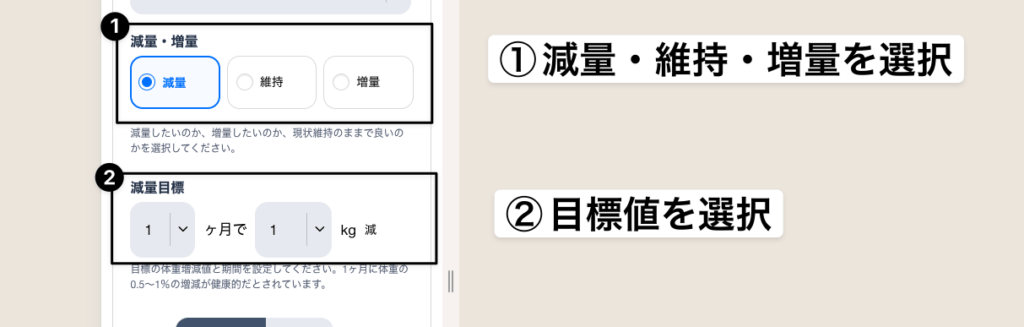

次にダイエット・ボディメイクに合わせて目標の摂取カロリーを計算します。減量や増量など、ご自身の目的にあわせて目標値を設定します。

ご自身の目的に合わせて目標値を計算します。まずは減量したいのか、維持でいいのか、増量したいのかを選択してください。

次に目標値を設定してください。

どのくらいの増減目標が良いのか?

これはどれだけ自分の身体を知っているかによります。

プロの方であれば自分の身体を知り尽くしているため、各々目標値が大きく異なります。

自分の体のことは自分が一番良く分かってる!という人は好きに設定しましょう

ただ、一般の人はどのくらいの増減目標が良いのか疑問に思われる方もいると思います。

1ヶ月で体重の0.5〜1%の増減が健康的

あくまで健康的な範囲内の数値ではありますが、このくらいの増減が健康的な目標だとされています。

例えば先ほどの例で、70キロの人であれば1ヶ月で0.7キロ(700g)の減量が健康的な目標値です。

それだけ?と思われるかもしれませんが、無理して過度な目標を設定してしまうと、ダイエットの挫折に繋がったり、逆に減量してもリバウンドしやすくなります。

(参考:ダイエットのペースは1か月でどれくらいを目標にするのか|PERSONAL GYM BASISパーソナルジム・ベイシス)

目標摂取カロリーの計算方法・計算式

目標摂取カロリーの計算方法は以下のような計算式などを用いて行います。

※減量を前提として解説します。

1日に減らすべき摂取カロリー量を計算する

1日に我慢する摂取カロリー量を計算します

- 減量の場合

1日の減量分カロリー=(目標体重減少量 × 7200) / (期間 × 30)

これは、内臓脂肪を1キロ落とすには約7,200kcalのカロリー消費が必要とされているため、この数値を使って計算を行います。

おにぎり30個近く我慢しなきゃいけないなんて

(参考:カロリーとは|タニタマガジン _ タニタ)

※増量する場合も大体同じですが、筋肉ではなく脂肪で計算されているので注意してください。

先ほどの35歳170cm70キロの男性の場合で、1ヶ月に0.7キロ落とす目標の場合は以下のような計算になります。

168kcal【1日の減量分のカロリー】=(0.7×7200)÷30これが1日に減らすべきカロリーです。

活動代謝量から1日に減らすべき摂取カロリーを引く

後は、さきほど求めた活動代謝量から、1日に減らすべき摂取カロリーを引きます。

引き続き先ほどの例で解説すると以下の計算になります。

2092kcal【目標摂取カロリー】=2260(活動代謝量) - 168(減らす摂取カロリー)これで1ヶ月に0.7キロ落とすのにはどのくらいの摂取カロリーが必要なのかが分かりました。

これを目標にして日々の食事のカロリー計算を行うことになります。

最後に食事内容としてPFCバランスを計算してみましょう。

PFCバランスの計算

PFCバランスとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の割合を示すものです。このPFCバランスが筋肉量の維持・増量、リバウンド防止、停滞期の打破にとても重要になってきます。

ダイエットが目的だからと言って、PFCバランスを考慮せずに摂取カロリーの数値だけでダイエットを行う人が多くいますが、それだと筋肉量が低下してしまったりして、リバウンドしやすい体になってしまいます。これは女性に多い現象だと言われています。

タンパク質の量を減らしてしまうと筋肉も落ちてしまいます

PFCバランスについては、ダイエット計画や運動量、筋トレなどを考慮して考える必要があります。

PFCバランス計算とはすなわち食事の計算をするに尽きます。

以下のカロリー・PFCバランス計算・記録ツールを是非ご利用してみてください。

どのくらいの割合のPFCバランスが良いのか?

ではどのくらいのPFCバランスが良いのでしょうか?

厚生労働省では、タンパク質は13〜20%、脂質は20〜30%、炭水化物は50〜60%が理想バランスとされています。しかしこれはダイエットをしていない人の健康的維持のPFCバランスであり、ダイエットや筋肉増量を目的とする場合はこの比率を変えた方が良いとされます。

(参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 厚生労働省)

タンパク質は30%、脂質は20%、炭水化物は50%くらいが一般的なダイエットの目安

ダイエット中のPFCバランスの目安としては、炭水化物を減らしてタンパク質を多めに取るようにします。

そのため、タンパク質:30%、脂質:20%、炭水化物:50%ほどがダイエット時の一般的な目安と言われることが多いです。ただし、個人差が大きいですし、この比率もずっと続けていると体が馴れてきてしまい体重が落ちなくなってきます。

そういった時には脂質の割合を減らしてみたいり、炭水化物の割合を減らしてみたりします。

ローカーボとローファットの切り替えです。これを行うことにより、体が馴れずにスムーズに体重が落ちると言われています。

ご自身の目的に合わせてこの比率を調整しましょう。

目標とするPFCバランスの計算方法・計算式

PFCバランスの計算に慣れている人であれば、なんとなく食事からバランスがわかると思いますが、そうでない人の場合だと、具体的にどのくらいの食事内容にすれば良いのか分からなかったりしますよね。

それぞれ1gあたりのカロリーから計算を行います。

タンパク質と炭水化物は、1gあたり約4kcalなので、カロリー÷4で計算します。

脂質は1gあたり約9kcalなので、カロリー÷9で計算します。

同じグラム数でも脂質はタンパク質・炭水化物の2倍以上のカロリーがあります

(参考:PFCバランスの計算方法を解説!理想の比率やダイエットへの取り入れ方もチェック)

たとえば、先ほどの例(35歳男性)でみてみましょう。

先ほどの例だと1日の目標摂取カロリーは2092kcalでした。ここからPFCを3:2:5の割合で計算してみます。

タンパク質(30%)の場合:2092×0.3=627.6kcal

脂質(20%)の場合:2092×0.2=418.4kcal

炭水化物(50%)の場合:2092×0.5=1046kcalこれがそれぞれのPFCの目標摂取カロリーです。ただ、食品のタンパク質・脂質・炭水化物の量ってグラム表記なので、ここからグラム計算を行います。

タンパク質: 627.6 ÷ 4 = 156.9g

脂質: 418.4 ÷ 9 = 46.48888889g

炭水化物: 1046 ÷ 4 = 261.5gこのような計算結果になります。(ツールでは四捨五入されて表示されます)

つまり、35歳70キロで軽い運動をする男性が、1ヶ月で0.7キロ落とすのを目標にした場合の食事で、PFCを3:2:5の割合で計算した場合は、タンパク質は157g、脂質は46g、炭水化物は261gが1日の摂取目標となります。

まとめ

ダイエット・ボディメイクでは、基礎代謝量、消費カロリー、摂取カロリー、PFCバランスを正しく理解することが大切です。当ツールを自身のダイエット計画などの参考にしていただければと思います。