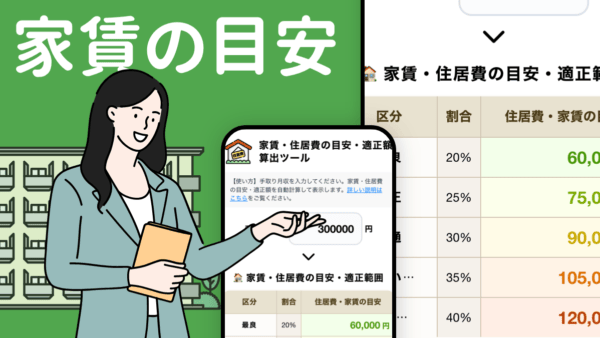

家賃・住居費の目安・適正額算出ツール

【使い方】手取り月収を入力してください。家賃・住居費の目安・適正額を自動計算して表示します。

詳しい説明はこちらをご覧ください。

※このシミュレーターはあくまで目安です。

家賃・住居費の適正範囲は、手取り月収に対して20〜40%の範囲内でご参考ください。

初期費用は、敷金・礼金・仲介手数料、前家賃、火災保険、鍵交換費、引っ越し費用、家具・家電購入費を含めたおおよその目安です。

あわせて確認!おすすめツール

家賃・住居費の目安・適正額算出ツールとは?

「家賃・住居費の目安・適正額算出ツール」とは、手取り月収を入力することで家賃・住居費の目安や適正額を自動算出するツールです。

家賃・住居費は支出の中でも大きな割合を占めるため、適正額を把握することが大切です。

新生活や引っ越しの時に気になるのが自分に適した家賃・住居費の目安ですよね。賃貸であれば家賃ですが、家を建てたなどで住宅ローンの支払いがある場合はそれらも住居費です。

それでは具体的に見ていきましょう。

目次

家賃の目安は手取り収入の何割がベスト?

家賃・住居費の目安は一般的に手取り月収の3割以内が望ましいとされています。

この割合は生活費を圧迫せずに無理なく暮らせる水準として広く推奨されている割合です。

ただし、貯金をしたり趣味に余裕を持たせたいなら、手取りの20~25%以内に抑えるのが理想的です。家計の支出の割合については以下ツールをご活用ください。

(参考:総務省統計局「家計調査」)

家賃が手取り収入の3割を超えるリスクとは?

家賃・住居費が手取り月収の30%以上になると、生活に必要な支出の大部分を家賃・住居費に取られてしまうことになるため、次のようなリスクがあります。

- 貯金や投資が難しくなる

- 突発的な支出に対応できなくなる

- 趣味や交際費にお金を使えなくなる

例えば、手取り月収が20万円の場合、家賃6万円(30%)が「普通」ではありますが、あくまで普通であり良い数値とは言えません。この場合、貯金や趣味などに当てるお金を削らざるを得なくなります。

手取り月収が増えれば家賃が30%でも余裕が出てくる場合もありますが、収入が少ない場合は危険です。

怖いのが突発的な支出です。

生活をしていると一度は何かしら予想していなかった大きな支出というのは発生することがほとんどです。

そういった支出が発生してしまうと途端に生活が厳しくなってしまうこともあります。

一人暮らしの家賃相場と適正額

一人暮らしの家賃相場は地域によって大きく異なります。

一人暮らしの場合は1Rや1Kなどで済むことが多いため、以下のデータを参考に、手取り月収から適正額を確認してみましょう。

都市別の一人暮らし家賃相場(1R・1K)

| 都市 | 家賃相場 |

|---|---|

| 東京 | 6.5~8万円 |

| 大阪 | 5.5~7万円 |

| 名古屋 | 5~6.5万円 |

| 札幌 | 3.5~5万円 |

| 福岡 | 4.5~6万円 |

(参考:SUUMO「賃貸相場」)

やはり東京など都市部では家賃相場が高くなります。

上京して新生活を始めるなどの場合、まだ収入が安定していないことも多く、先行きも不透明な場合があるためできるだけ住居費を抑えておくのがおすすめです。

私がはじめて上京した時は家賃5万円の1Rでした。

二人暮らしの家賃相場と適正額

二人暮らしの場合、広めの間取りがおすすめです。

共働きであれば使えるお金もグッと増えるため、一人暮らしの時よりも余裕が出ることも多く、できれば2DKなど二部屋あると望ましいです。もしくは1LDKや広めの1K・1Rだと生活がしやすいですね。

都市別の二人暮らし家賃相場(1LDK・2DK)

| 都市 | 家賃相場 |

|---|---|

| 東京 | 10~13万円 |

| 大阪 | 8~11万円 |

| 名古屋 | 7~9万円 |

| 札幌 | 5~7万円 |

| 福岡 | 6~8万円 |

住居費を安く済ませるために同棲したり、ルームシェアなどをする人も多いですよね!

引っ越しの初期費用の目安と節約方法

簡単にですが、引っ越しの初期費用についても見てみましょう。

引っ越し費用というのは、家賃の金額によっておおよその金額が決まります。これは敷金・礼金や仲介手数料などが家賃によって決まるためです。

目安としては引っ越し費用も含めてトータルで家賃の4〜6ヶ月分くらいかかるのが一般的です。

引越し業者の繁忙期などは、引っ越し費用が大幅に上がるため注意が必要です。

初期費用の内訳

- 敷金・礼金(家賃1~2ヶ月分)

- 仲介手数料(家賃半月〜1ヶ月分)

- 引っ越し費用(5~15万円)

- 家具・家電代(5~15万円)

例えば、家賃5万円の物件なら、引っ越すだけの初期費用は20~30万円ほどになります。家具・家電などを揃えたり、距離がある引っ越しを行う場合はもっと費用がかかることも多いです。

初期費用を節約するポイント

- 引っ越しはトラックを借りて自分や身内・友達でやる

- 敷金・礼金ゼロの物件を探す

- 家具家電付き物件にする

- フリーレント物件を選ぶ(1ヶ月家賃無料など)

敷金・礼金ゼロや、家具家電付きなどは、メリットがある一方注意点もあります。

やはりおすすめとしては引っ越しは身内に協力してもらうという方法です。

お金に余裕がある場合や、家具が多い場合は引越し業者に頼むのが良いですが、繁忙期だと高額になるため、ご自身で車をレンタルして運ぶなどするとかなり節約することができます。

家賃補助制度を活用しよう

家賃というのは、自治体や企業の家賃補助を活用することができる場合があります。意外と知られていない家賃補助制度などがあったりするので、一度お住まいの地域でどのような補助制度があるのか調べてみることをおすすめします。

企業の家賃補助制度

会社勤めの方の場合、企業が家賃補助をしてくれることがあります。

- 社宅制度: 家賃の一部を会社が負担

- 住宅手当: 毎月の家賃補助(例: 1~3万円)

自治体の住宅手当・家賃補助制度

自治体によりますが、新しい都道府県・市区町村への移住や、新婚世帯向け家賃補助、若年層向け家賃助成(例: 月額1万円補助)、さらには高齢者や低額所得者、障がい者の方などの住宅確保のために、「住宅セーフティネット法」などがあります。

家賃を滞納したらどうなる?

家賃を滞納すると、次のようなことが起きます。

滞納が続くとどうなる?

| 滞納期間 | 発生するリスク |

|---|---|

| 1ヶ月目 | 管理会社・大家から督促 |

| 2ヶ月目 | 強制退去の警告 |

| 3ヶ月目以上 | 訴訟・退去命令 |

入居者は権利的には強い立場であるため、強制的に追い出されるということはあまり無いかもしれませんが、現在は不動産契約で家賃保証会社を通すことがほとんどであり、その場合滞納などをすると保証会社に滞納履歴が残る場合があります。

保証会社が滞納分を建て替える

まず家賃を滞納すると、保証会社が大家に家賃を立て替えます。

その後、保証会社から借主に対して督促が来るようになります。

ブラックリストには入る?

住宅ローンやクレジットではないため、CIC(信用情報機関)には基本的には登録されません。

ただし、保証会社の内部データベースには「滞納履歴」が記録されているため、複数の保証会社が滞納情報を共有している場合、他の物件でも審査が通りにくくなることが考えられます。

最悪の場合、法的措置を取られる

あまりに滞納が続くと、保証会社が訴訟を起こし、強制退去になる可能性があります。

まとめ

いかがでしょうか。家賃・住居費というのは支出の大部分を占めるため、適正な額を意識することが大切です。

家賃が収入に対して危険な割合であると、貯金ができず、突発的な支出の発生時にも対応ができなくなることが考えられます。

ぜひ本ツールを活用して、家賃や初期費用を適正に計算して快適な生活を始めましょう!