忌日・年忌法要の日付計算ツール

【使い方】故人様の命日を入力し「計算する」を押してください。各法要の日時が算出されます。法要・法事の日程表をPDFで自動生成を行います。各法要の日付はカレンダーマークのボタンを押下で編集することができます。詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

忌日・年忌法要の日付計算ツールとは

「忌日・年忌法要の日付計算ツール」とは故人様の命日を入力することで、法要・法事の日付を自動計算し、日程表(早見表)のPDFを生成するツールです。日程は年表形式で確認することもできます。

亡くなられた方、またはその可能性がある方がいらっしゃる場合、残された者としては、悲しみの中でも準備を進める必要があります。

本ツールの使い方と法要にはどういったものがあり、どういった意味があるのかについて解説していきますのでよければ最後までご覧ください。

目次

忌日・年忌法要の日付計算ツールの使い方

「忌日・年忌法要の日付計算ツール」の使い方には主に、「日程表・早見表を生成する使い方」と、「年表にて日付を可視化して確認する方法」の2つがあります。

基本的な使い方としては故人様の命日を設定していただくだけですが、いくつか使い方のポイントがありますのでそれらを解説していきます。

忌日・年忌法要・法事日程表(PDF)を作成する

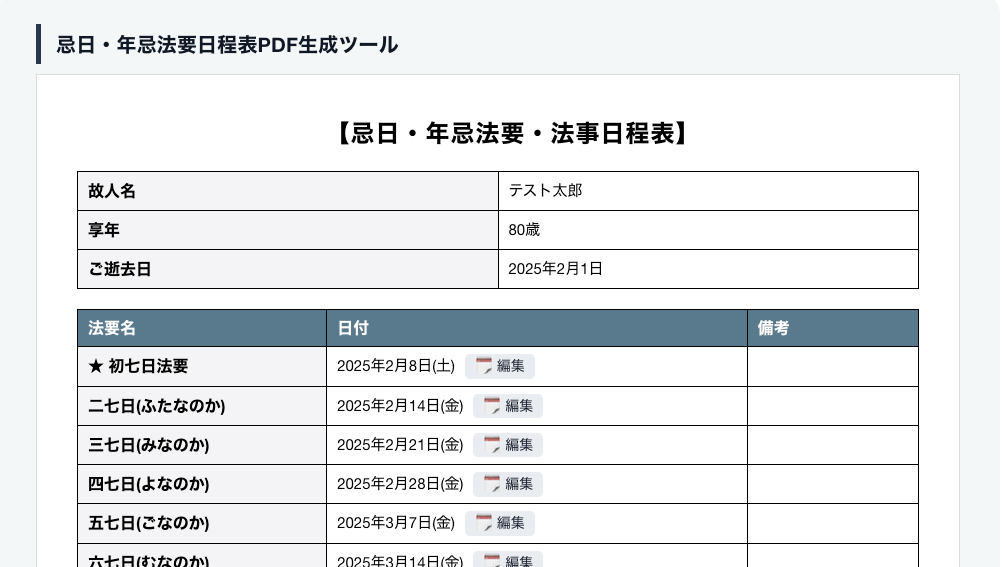

「忌日・年忌法要・法事日程表」は、故人様の命日をご入力いただくことで、自動的に忌日や年忌法要の日付を算出します。

入力が必須なのは「故人様の命日」のみです。

故人様のお名前や享年をご入力いただくと、日程表にそれらの入力が以下のように反映されます。

各法要については「命日から◯日」と決まっているため、それら日付が自動計算されて表に反映されます。

法要名のところに「★」マークが付いている法事は、一般的に親族や友人・知人を集めて行うとされている大きな法要です。(ご家庭や地域、宗派などによって異なる場合があります。)

法要の日付を編集する

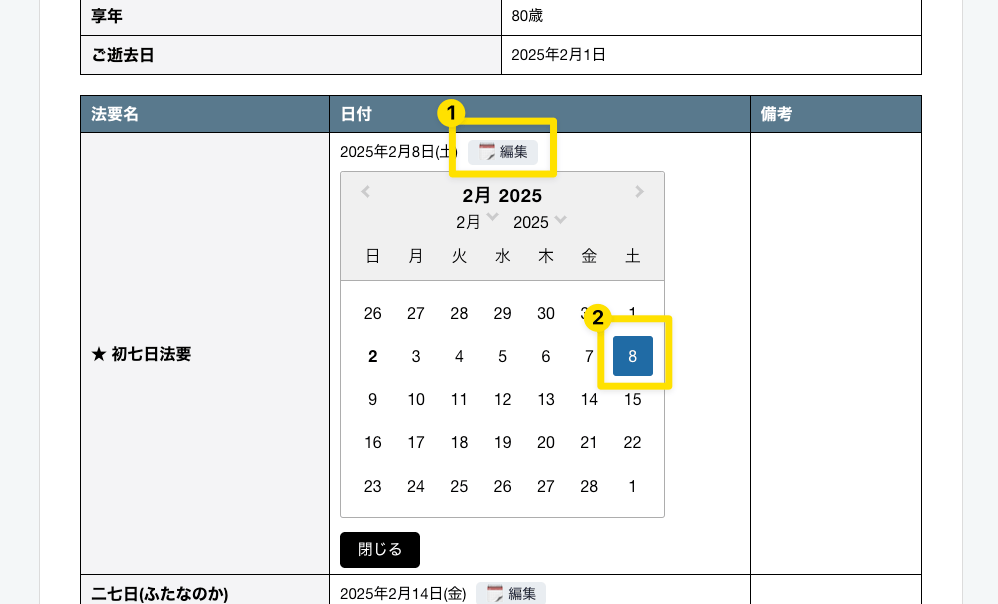

法要の日付は自動で算出されますが、実際にはその日付に法要を行うというのは難しいことがほとんどだと思います。そんな時はカレンダーボタンを押すことで法要の日付を編集することができます。

カレンダー形式で表示されるため、「近しい土日はいつなのか?」などが分かります。日付の部分を押すとその日付が日程表に反映されます。

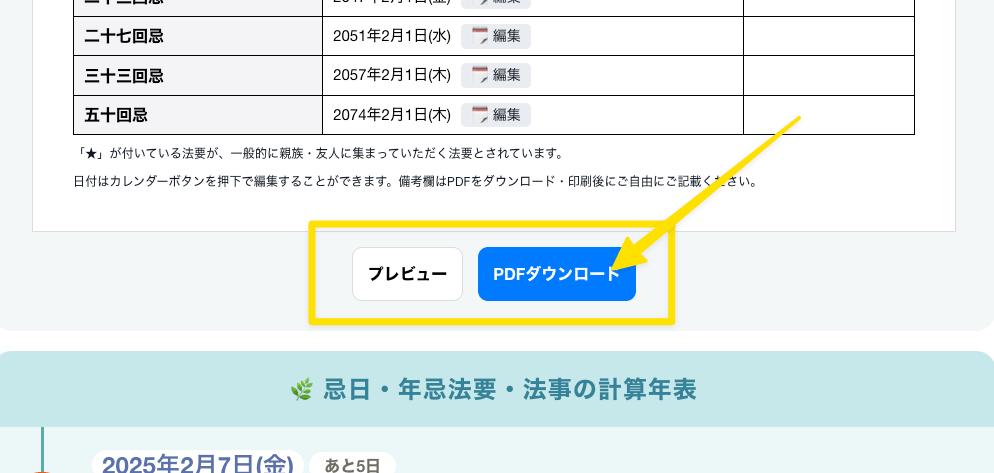

PDFをプレビュー・ダウンロードする

作成した日程表はPDFとしてダウンロードすることができます。

プレビューボタンを押すことでデバイスによってはそのまま印刷が可能となります。

ダウンロードしたPDFは印刷したり編集するなどしてお好きにご活用ください。

備考欄があるため、そこにお好きにメモなどをご記入いただくことができます。

忌日・年忌法要・法事の計算年表を確認する

早見日程表だけだとイマイチ今後の流れや、法要の日のイメージがしにくいといった場合は、年表を確認してみましょう。

年表には各法要の日付と、その法要まであと何日なのかを確認することができます。「現在表示ライン」があり、現在日が今のどのあたりに該当するのかを一目で確認することができます。

本ツールの入直値はご利用デバイスのブラウザに保存されるため、一度ご入力いただければ、後は本ページを開いていただくだけでおおよその現在位置をご確認いただけます。

(※年表の日付は編集することができません。)

法要・法事の種類

では具体的にどのような法要があるのか?それぞれにどんな意味があるのかについて見ていきましょう。

まず法要については以下3種類に分かれます。

- 忌日法要(きにちほうよう):命日から日数単位で行われる法要を「忌日法要」と言います。

- 月忌法要(がっきほうよう):毎月命日と同じ日に行われる月ごとの法要を「月忌法要」と言います。

- 年忌法要(ねんきほうよう):命日から年単位で数えて行う法要を「年忌法要」と言います。

故人は冥界の10人の王によって、生前の行いの審判を受ける

なぜこんなにも多くの法要があるのか?というと、仏教には故人は死後の世界で冥界の王から、さまざまな審判を受けるとされており、現世の人たちが故人の冥福を祈ることで、故人が無事に極楽浄土にたどり着けるとされています。

審判を行う王は以下の10人で、これを十王(じゅうおう)と呼びます。以下の王の順番によって7日ごとに故人は裁かれることになります。そのため亡くなってから最初は7日ごとに忌日法要があります。

正確には7番目の王である泰山王(49日)までに判決がくだされます。後の王は高裁・最高裁のようなイメージで再審を行う王です。

- 秦広王(しんこうおう)(不動明王):最初の初七日に、故人が三途の川を渡るかどうかの審判を行う王です。

- 初江王(しょこうおう)(釈迦如来):14日目に故人が正しく三途の川を渡ったかどうかを確認した後、故人の盗みによる審判を行う王です。

- 宋帝王(そうたいおう)(文殊菩薩):21日目に、故人の性に関する罪の審判を行う王です。

- 五官王(ごかんおう)(普賢菩薩):28日目に、故人の五感(目、耳、鼻、舌、身)が元となる悪行や、嘘などの罪の審判を行う王です。

- 閻魔王(えんまおう)(地蔵菩薩):35日目には、冥界の十王を統括する王である閻魔王の審判を受けます。ここで故人は一切の嘘を付くことができず、すべての罪をさらけ出されるとされ、極楽浄土か地獄に行くかの決断が下されると言われます。

閻魔と聞くと怖いイメージがありますが、閻魔王は地蔵菩薩の化身でもあるとされ、救いを行う王でもあります。 - 変成王(へんじょうおう)(弥勒菩薩):42日目にこれまでの審判の結果を審理する王です。それと同時に故人がどのような場所に生まれ変わるのかの審判を行います。

- 泰山王(たいざんふくん)(薬師如来):49日目には、これまでの審判の最終判断がくだされます。ここで来世にどのような世界に行くかが決まるとされます。法事では最も重要とされる49日がこの時にあたります。以降の王の審判は必ずしも行われるわけではないとされます。

- 平等王(びょうどうおう)(観音菩薩):死後100日目に再審を行ってくれる王です。一度地獄に行くと決まってしまっても、現世からの祈りを受け取った場合再度審判を行ってくれる王です。

- 都市王(としおう)(勢至菩薩):一周忌の時に審判を行う王です。

- 五道転輪王(ごどうてんりんおう)(阿弥陀如来)三回忌に最終審判を行う王です。泰山王やそれ以降の審判でも罪科が決まらなかった亡者に対して最終審判を下します。

主な忌日・年忌法要の種類

忌日法要は、命日から日数単位で行われる法要で、以下のものがあります。

初七日(しょなのか)

初七日は、故人の命日から7日目に行われる最初の法要です。

この日は、故人が三途の川にたどり着く時期だとされ、秦広王により審判を受けます。

無事に川を渡れるよう遺族や僧侶が読経して、供養を行います。

近年では、参列者の負担を考慮して、葬儀当日に初七日法要を繰り上げて行うことが増えています。

二七日(ふたなのか)

二七日は、命日から14日目に行われる法要です。

この時期には、初江王により故人が生前の盗みの罪について審判を受ける時期とされ、遺族は供養を通じて罪の軽減を祈ります。

この時のお供え物としては、お線香や果物など、消耗品となる形に残らないものが適しているとされます。

三七日(みなのか)

三七日は、命日から21日目に行われる法要です。

この時期に宋帝王によって性による罪の審判を受けます。

主に近親者と僧侶のみで執り行われることが多く規模は小さい法要で、ご家庭によっては省略される場合が多いです。

四七日(よなのか)

四七日は、命日から28日目に行われる法要です。

三七日と同様に、近親者と僧侶のみで執り行われることが多く、省略されることも多いです。

この時期に故人は、五官王により、嘘などの言葉による罪について審判を受けるとされ、遺族は供養を通じて故人の罪の軽減・冥福を祈ります。

五七日(ごなのか・いつなのか)

五七日は、命日から35日目に行われる法要で、三十五日法要とも呼ばれます。

地域や宗派によって異なりますが、この日を「忌明け」とする場合もあります。

五七日では、故人は閻魔王の審判を受ける日とされ、故人の生前の罪がすべて閻魔王の前にさらけ出されると言われ、故人にとっては極楽浄土に行けるかどうかの一番の山場となります。

遺族は供養を通じて故人の罪の軽減と冥福を祈ります。

六七日(むなのか)

六七日は、命日から42日目に行われる法要です。

この時期に故人は変成王(弥勒菩薩)から、過去の罪や閻魔王の判決について再度審判をするとされます。

七七日(しちしちにち・なななのか)

七七日は、命日から49日目に行われる法要で、四十九日法要とも呼ばれます。

この日に泰山王によって最終審判がくだされ、故人の来世が決定するとされます。

遺族や親族、友人が集まり、盛大に供養を行います。

忌明けとして、白木位牌から本位牌への変更や納骨を行うことが一般的です。

百か日(ひゃっかにち)

百か日は、命日から100日目に行われる法要で、卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれます。

この頃には遺族は悲しみから卒業して、日常生活に戻る節目の時期とされています。主には近親者と僧侶で執り行われ、故人の冥福を祈ります。

一周忌

故人が亡くなってから満一年の法要です。

これまであまり供養されておらず、罪科が決まっていない故人であっても、まだこの段階では救いがあるとされます。

一周忌では、親族や知人・友人で集まり、お寺で読経・お焼香を行った後、食事会などを行います。

三回忌

3回とありますが、故人が亡くなってから満2年後の命日に行う法要となります。

重要な法要は三回忌が最後であるとされ、冥界ではこれまで罪科が決まらなかった亡者に対して、阿弥陀如来による最後の審判が行われます。以降は審判は行われません。そのため三回忌が故人が極楽浄土に行けるかどうかの最後のチャンスとなります。

以降は死後の世界で審判が行われることはないため、三回忌が大きな節目となります。

そのため三回忌を最後とし、あとは法要を行わないというご家庭も多いです。

まとめ

一つひとつの法要にもちゃんと意味があり、亡くなった故人様を偲ぶ大切な行事となります。

ぜひ本ツールをご活用いただき、忌日・年忌法要のスケジュール決めに役立ててみてください。