十三参り・十三詣りの年度・日付計算ツール

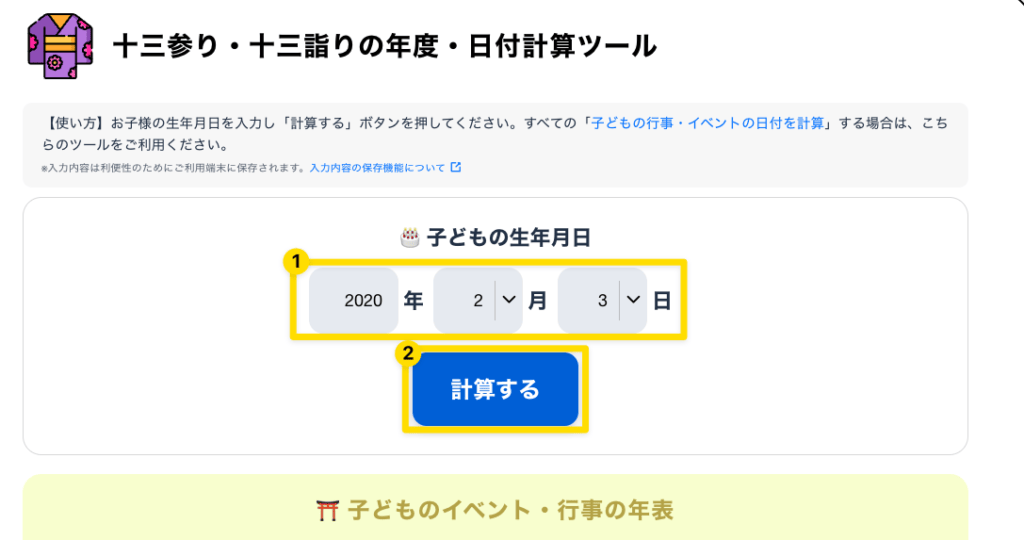

【使い方】お子様の生年月日を入力し「計算する」ボタンを押してください。すべての「子どもの行事・イベントの日付を計算」する場合は、こちらのツールをご利用ください。詳しい説明はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

目次

十三参り・十三詣りの年度・日付計算ツールの使い方

子どもの生年月日を入力し、「計算する」ボタンを押してください。計算するボタンは生年月日を入力後に表示されます。

年表内のすべてのイベント・行事の日付を計算したい場合は、以下ツールをご利用ください。

十三参り(十三詣り)とは?

十三参り(十三詣り)とは、主に数え年で13歳になる子どもが、3月13日〜5月13日頃に親交のある神社やお寺、虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)を本尊とする神社などを参拝する行事です。

数えでも満年齢でもどちらもOK

伝統的な習わしでは数えで13歳の年(小学6年生の春)とされていますが、近年は小学校卒業から中学校入学のタイミングで神社を参拝することで十三参りとすることも多いです。

十三参りの由来と歴史

数え年で13歳の頃は、知恵や学問の成長期とされており、特に虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)への信仰が深まりました。虚空蔵菩薩は知恵・記憶力を授ける仏とされており、学問成就を願う人々に信仰されてきました。

参拝の時期と服装

十三詣りの参拝時期は、前述したとおり数えで13歳の年の3月13日から5月13日の時期になります。

この時期は何かと忙しいこともあるため、事前に計画を立てておくのがおすすめです。

そのため、春休みやゴールデンウィークなど、ご家族みんなの予定が合う時が参拝のタイミングです。

服装は、男の子は紋付羽織袴、女の子は晴れ着や振袖が一般的です。これらが正装ではありますが、近年では洋装でも問題ないとされることがほとんどです。大切なのは子どもの成長を祝う気持ちです。

ただしあまりにもラフすぎる格好だと、せっかくのお参りする意義が薄れてしまうため、ある程度整った服装をしてお参りするようにしましょう。

子どもは数えで13歳の年が厄年とされる

厄年というと大人だけのように思いますが、実際には子どもにも厄年があるとされます。

厄年というのは、悪いことが起きる年という意味ではなく、人生において大きな転機などを迎える年のことをいいます。まさに小学生から中学生へなる13歳の頃の子どもは、身体的にも精神的にも大きく変わる転換期と言えます。

十三参りの参拝の流れ

参拝のみか祈祷を受けるかによって変わります。祈祷を受ける場合は、僧侶や神主の方の立ち会いが必要となるため事前予約が必須となります。祈祷を受ける際には祈祷料が必要となるため、事前に相場を調べておきましょう。

神社や寺院へ訪問

家族と一緒に親交のある神社やお寺を訪れます。

虚空蔵菩薩を祀るお寺が習わしとして人気ですが、地元の氏神様や普段お世話になっている神社でも構いません。

参拝・祈祷前にお守りや御札の購入

お守りや御札を購入する場合は、参拝や祈祷を受けた後ではなく、参拝前に購入するのが良いと言われます。参拝前に購入しておき、それを所持した状態で参拝・祈祷をすることで、お守りや御札に力が宿ると言われます。神社によっては祈祷後に御札をもらえる場合もあります。

祈祷やご祈願

参拝する神社やお寺にもよりますが、混雑時や事前に祈祷の申し込みが必要である場合は事前予約をしておきます。その際に十三参りということや、子どもの名前、学業成就や健康祈願などの願いを伝えておきましょう。

帰り道では「後ろを振り返らない」

京都・法輪寺では、参拝後に「渡月橋を渡り切るまで振り返ってはいけない」とされています。これは、授かった知恵やご利益が逃げないようにするための習わしです。

神社やお寺によっては独自の習わしなどがある場合があるので、事前に確認しておくのも良いでしょう。

まとめ

子どもが小学生から中学生へとなる13歳の時期は、お子さんはもちろんご両親にとっても大切な節目でもあります。子どもの成長を願うのと同時に、これから訪れる苦難などに対してご両親が気持ちを引き締めて向き合えるようにという意味も含めてぜひお参りしてみると良いですね。