家計・支出管理ツール|年間・月間収支・支出割合を自動計算

【使い方】「収入を登録」、「支出を登録」、「投資を登録」から家計の情報を入力してください。「月間・年間の収支・予算計画」や「支出割合」などを自動計算して表示します。詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

家計管理・年間の予算計画をしよう!

家計管理・支出管理って大変ですけど大切ですよね。今回、家計管理の最強ツールと言われる、「リベラルアーツ大学の両@リベ大学長さんの支出管理+ライフプランシート」を参考に、家計管理ツールを作成しました。以下参考にさせていただきました。

参考文献:『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』両@リベ大学長(2024)朝日新聞出版

参考:【2025年 ①】「知ると差がつく」両学長のお金の講義6選 _ リベラルアーツ大学

実際に長期的に記録をしたり、独自にカスタマイズする場合は、リベシティの支出管理&ライフプランシートを利用するのがおすすめです。

サクッと利用してみたいという人はぜひ当ツールをご利用いただけたら幸いです。

目次

家計管理・年間予算自動計算ツールのポイント

それではまず「家計管理・年間予算自動計算ツール」のポイントについて確認していきましょう。使い方のみを確認したいという場合は飛ばして読んでください。

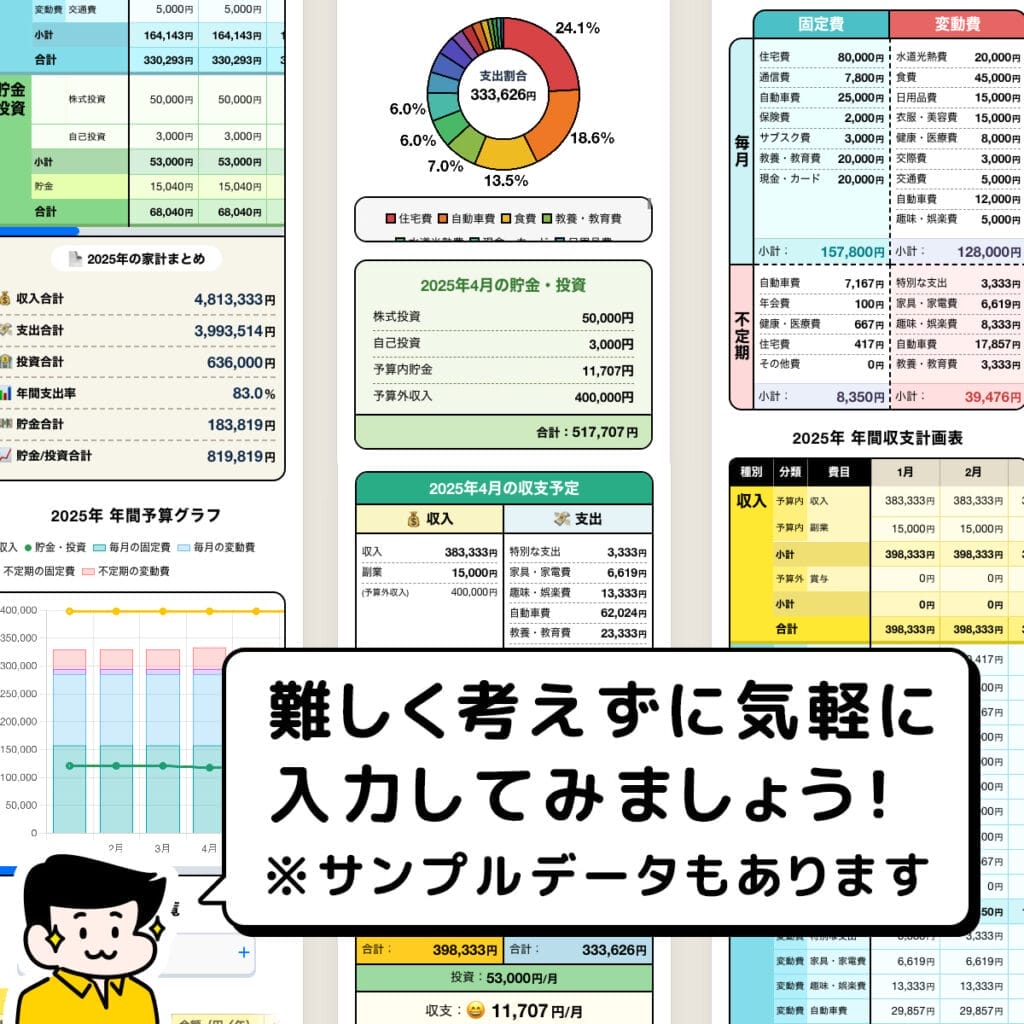

まずは気軽に入力してみましょう!

これから家計管理ツールの詳しい使い方やポイントを解説していきますが、あまり難しく考えずにとりあえず入力してみてください。

本ツールは50年後までのデータを登録・確認することができますが、まずは気軽に直近の計画を立ててみましょう。

「何を入力して良いのか良くわからない⋯」という人は、以下サンプルデータをダウンロードして「データをインポート」の箇所からインポートしてみてください。サンプルデータが読み込まれます。(ただし、修正や削除が面倒になるので注意してください)

- サンプルデータをダウンロード

予算の金額帯が分からない⋯という場合は、手取り収入から各支出の割合を考えてみよう

どのくらいの金額で支出の計画を立てればいいのか分からないという人は、手取り収入から各支出の割合を考えてみましょう。

基本的に各支出については「手取り収入の何%くらいが目安」といったものがあります。

以下ツールを利用すれば、手取り収入から家計の各支出割合を自動計算できます。目安の金額を算出するのにおすすめなので良ければ利用してみてください。

「実績」ではなく「計画」なのがポイント!

ぱっと見ると「家計簿」のような印象がある本ツールですが、あくまで「計画」なのがポイントです。

(両@リベ大学長さんのシートには実績管理もあります。本ツールには実績管理はありません。)

- 家計の実績管理は→家計簿アプリ

- 家計の予算計画は→本ツール

家計の「実績」については、口座やクレジットカードと連動している家計簿アプリを使うのがおすすめです。

もちろん自分で家計簿を付けている人はその家計簿を使ってください。

家計の「計画」を行う場合は、本ツールをご利用ください。

年度ごとに計画を立てて収入や支出を登録するのがおすすめの使い方です。

数字は細かく厳しめに設定しよう

ビジネスの事業計画でも数字は現実的で、リアルな金額を予想できるかがポイントですよね。

それと同じように、家計の計画もできるだけ数字は細かくリアルな数字を予想するのがポイントです。

たとえば「1日100円の出費」でも、数年で計算するとかなり大きな金額となってきます。試しに以下ツールで毎日の何気ない出費を計算してみてください。少額な出費を無視すると家計管理に失敗しかねません。

少額であっても積み重ねていけば大きな金額となるので、数字は「細かく厳しめ」に設定するのがポイントです。

計画が甘いと実際には「お金が足りない⋯」といったことになりかねません。

お金が余る分には何も問題ありませんが、足りないとなると問題になってくるため、設定する金額は少し厳しめくらいに設定するようにしましょう。

継続しやすい工夫をする

最初は気合いを入れて「よし!しっかり家計を管理するぞー!」と意気込んで家計簿を付けだしたけど、数カ月後には「挫折してた⋯」という経験がある人も多いのではないでしょうか?

何事も「継続できるかどうか」がとても大切です。

習慣が将来の自分を形成します。

「数字は細かめに」と前述しましたが、あまりにも細かくすべてを網羅しようとしても、管理に挫折しては元も子もありません。

まずは大雑把でもはじめてみるのが大切

本ツールは最初の入力は大変ですが、あとは基本的に眺めてちょっと修正する程度で済みます。

それでもできるだけ継続しやすい工夫をするのが大切です。

そのため最初は大雑把に厳しめの金額で開始し、続けていくごとに精度を高めていくようにしましょう。

最初から「1円も漏らさずに全部ちゃんとやるぞ〜」と意気込むと大変です。

厳しめの金額で大雑把に始めるのがおすすめです。

他にも、支出についてある程度項目をまとめても問題がないものはまとめるようにします。これによって管理する項目が減るため、複雑性が減って管理しやすくなる場合があります。

計画は都度見直して精度を高めよう

実際に予算管理を始めると、「思った以上に費用がかかる or かからない」、「不定期で大きな出費が意外と多い」などの気付きがあります。そのため都度計画を見直して「家計の計画」の精度を高めていくようにしましょう。

最初から完璧な計画を立てるというのはほぼ無理なので、継続して精度を高めていくようにしてください。

家計を診断する6つのセクション

本ツールでは6つのセクションごとに家計のデータを確認・分析することができます。

それぞれのセクションごとに見るべきポイントがあるので解説していきます。

- 家計支出の四象限分析

- 月間の収支計画

- 月間の貯蓄・投資計画

- 支出割合

- 年間収支計画表

- 年間予算グラフ

それでは一つずつ見ていきましょう!

家計の四象限分析|厄介な支出を分かりやすくする!

家計支出の四象限分析というものです。

お金の大学で解説されている「家計管理4つの敵」ですね。

マーケティングの世界だと、よく四象限分析が使われますが、それを家計の支出にしたものです。

「①毎月の固定費」「②毎月の変動費」「③不定期の固定費」「④不定期の変動費」の4つに支出を分類します。詳しくは両学長さんの動画や書籍がわかりやすいのでチェックしてみましょう。

厄介な支出順としては④>③>②>①となります。

本ツールで支出データを登録しておくと、自動で現在月の支出計画データが表示されます。これを毎月見ながら支出を管理していくのが本ツールの使い方になります。

①毎月の固定費

家賃、通信費、駐車場代、水道光熱費、保険料、サブスク費など、毎月決まった金額の支出です。

サブスク費などは以下ツールで計算・管理することができます。

家賃など住居費の目安は、以下ツールで目安額を計算してみてください。

賃貸か持ち家どっちが良いの?という、究極の悩みをコスト計算して比較したいという人は、以下ツールを利用してみましょう。

②毎月の変動費

食費、被服費、日用品費、美容費、ガソリン代など、毎月かかるけど金額が決まっていない支出です。水道光熱費も月ごとに大きく変動がある場合は変動費にすることも考えます。

たとえば、電気代の内の「エアコン代」も季節ごとに大きく変動しますよね。以下ツールで季節ごとのエアコン代を計算することができるので良ければ参考にしてみてください。

冬であれば暖房費として灯油代などが必要という人も多いと思います。灯油代については以下ツールで計算してみましょう。

食費について、人によっては「一般平均よりも多くかけてしまっているかも⋯」、といった人も多いのではないでしょうか?試しに自分の食費が一般水準より高いのか、エンゲル係数はどのくらいか?などを以下ツールで計算してみてください。世帯人数や年収別での食費を一般平均額と比較できます。

ガソリン代については、毎月のレシートを確認するのが確実ですよね。大体いくらぐらいかかっているのかは多くの人が把握しているかもしれません。もし、これから新生活などでどのくらいガソリン代がかかるか予測計算したいという人は以下ツールを利用してみてください。

被服費については、買う時にコスパで判断するようにすると節約できる場合があります。以下のツールでは服を着用頻度や耐用年数などからコスパ診断したり、管理することができます。服代に悩んでいるという人は利用してみてください。

③不定期の固定費

税金、自動車関連の支出、年会費、火災保険料、教育費など、毎月はかからないけど、一定の間隔で決まった金額の出費がある場合の支出です。

特に厄介なのが車関係の支出です。車を所有している人の場合、支出を登録していくと思った以上に車にお金がかかっている、と思うかもしれません。車については以下ツールで維持費を計算してみましょう。

そもそも車が必要かどうか?といったことを悩んでいる人は以下ツールを利用してみてください。

④不定期の変動費

家具・家電などの購入費、車の購入費、旅行、冠婚葬祭、引越しなど、いつ・いくら発生するか分からない不定期で変動のある支出です。

なぜ支出を4つに分けて分析するのか?

ある程度理解されている方が多いと思うので簡単に解説しますが、支出と一括りに言っても、上記のように支出ごとに性質が異なります。

毎月同じ支出額であればコスト管理もしやすいですが、月によっては出費がかさむ月があったりなど、出費の程度というのはバラバラなことが多いですよね。そのため支出を4種類に分けて分析します。

まずは固定費を見直す

お金を効率よく貯めるのであれば「固定費」から見直していくのが基本です。

変動費はいくらかかるか不透明ですし、月によってはあまり支出がない場合もあります。

しかし、固定費は毎月・定期的に必ず発生するため、まずは固定費を見直す必要があります。

固定費は決まった金額以上でも以下でもないため、この固定費を把握して見直したら、次に変動費に注目して変動費の管理に集中するようにします。

厄介な変動費をコントロールする

変動費は文字通り金額が変動するため、いかに毎月の変動を少なくするか?将来の変動費を予想して備えるか?がポイントになってきます。

たとえば、「冷蔵庫などの家電」について、一定の間隔で買い替えることをあらかじめ想定して備えておけば、いざ買い替えが必要になったとしてもその出費に慌てることが無くなります。

月間収支計画|毎月の予定収支を確認しよう!

各収入や支出を登録すると、月間の収支計画を上記のように表示します。

「④月間の収支」は、投資額を除いた「実質収支 = 予算内収入− 支出 − 投資」として実質的な生活費の収支を表示します。

自動で現在月のデータが表示されます。集計年月を変更すれば、確認したい年月のデータを表示します。

この計画に沿って月間の支出をコントールしていくのが本ツールの使い方です。

ちなみに「収支計算だけ簡易的にやりたい」という場合は、以下のようなツールがあるのでご利用ください。

支出比率をチェック!

収支で注目するのは「支出比率」です。支出比率とは収入に対しての支出割合のことです。

「支出比率」が80%を超えないように支出をコントールするのが望ましいとされています。

また、本ツールはあくまで「実績」ではなくて「計画」であるため、予算外収入は月間収支の計算には含まれません。

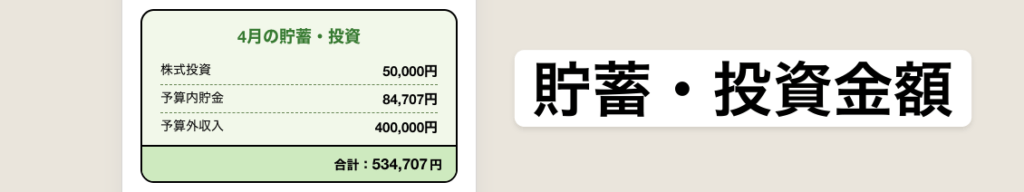

月間の貯蓄・投資計画を確認しよう

今月はどのくらいの貯金・投資金額になるか?などを一目で確認できる箇所です。

さきほどの月間収支計画は「予算内の収入」で計算が行われます。

そのため、予算外の収入がある場合は貯金に回ります。その金額をここで確認することができます。

他にも年間収支計画表でも確認できます。

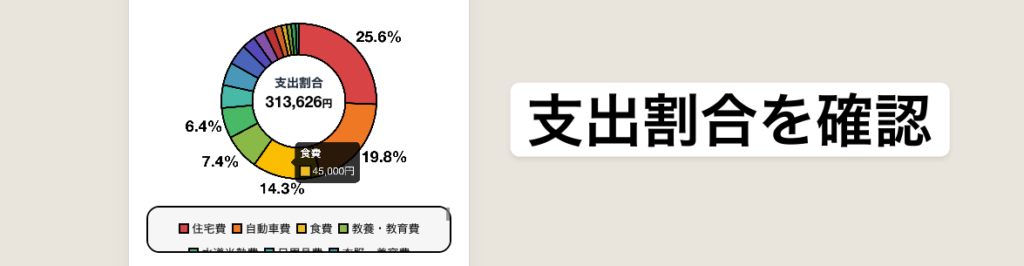

支出割合グラフ|大きな支出を確認しよう!

月間の支出割合をドーナツチャートでチェックすることができます。

数字だけだとわかりにくい各支出の割合が「見える化」されます。

「車にこんなにお金かかってるんだ⋯」など、グラフにしてから気づくこともあります。

毎月このグラフをチラッと確認してみましょう。

固定費はほとんど変わらないと思いますが、変動費で大きな差があると「おや?なんかいつもとちょっと割合が違うな」と支出の変動に気づきやすくなります。

年間収支計画表|年間の収支を網羅する!

「年間収支計画表」の部分で、年度ごとの各収入・支出を確認することができます。

データの登録方法は後ほど解説しますが、期間ごとに収入や支出を登録できます。

そのため、たとえば「30年後の収支計画を立てて確認する」などができます。

確認したい年度を変更する時は「集計年月」から確認したい年を選択してください。選択された年月のデータに表示が切り替わります。

将来の大きな支出に備えて計画的に積み立てよう

支出には「期間・周期」を設定することができます。

そのため、将来大きな支出が予想される場合は、現在月から将来の支出が発生する時期までの期間で支出を登録することで、毎月いくら積み立てれば良いのかが分かります。

たとえば、7年に1回は車を買い替えたいという人の場合、「車購入費」を登録するときに、周期を「7年に1回」とすると金額が7年間の月割で支出計算されます。

あとは毎月計算された金額を実際に積み立てていけばOKです。

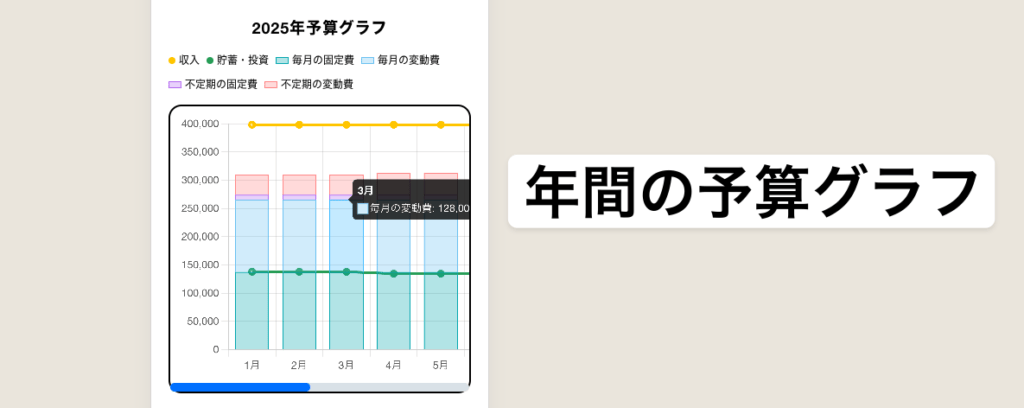

年間予算グラフ|年間の予算をグラフでまるっと見える化

年間の予算表をグラフ化したものが「年間予算グラフ」です。あくまで予算なので「予算外」のものは反映されません。

収入と貯蓄・投資額は折れ線グラフで表示され、支出は支出の種類ごとに積み上げグラフで表示されます。

予算表だけだとイマイチ収支計画がわかりにくいといった場合は、グラフを見てみると視覚的にわかりやすいです。

家計管理ツールの使い方

まずは家計のデータを登録していきましょう。ざっくりと支出の計算をするだけであれば、支出のみの登録でも使えます。

「何を登録すればいいのかわからない⋯」という人は、以下のサンプルデータをダウンロードして、ダウンロードしたファイルをインポートしてみてください。サンプルデータが読み込まれ反映されます。(ただし、修正や削除が面倒になるので注意してください)

- サンプルデータをダウンロード

入力内容の保存機能について

本ツールの入力データは、自動的にご利用端末のご利用ブラウザ(Google ChromeやSafariなど)に保存されます。意図的に消さない限りデータは永続的に保持されます。

ただし、以下の場合はデータが保存されない・消える場合があるので注意してください。

- プライベートモード、シークレットブラウザの利用(保存されません)

- 端末の買い替え(消えます)

- ブラウザの閲覧履歴の削除(消えます)

- 本ツールの改修(なるべく消えないようにはしたいです)

当サイトのほとんどのツールは、ブラウザのローカルストレージという保存機能を利用しています。

ツールの需要が伸びてきたり、要望が多ければログイン機能の実装やアプリ化などを考えていますが、あくまで簡易的なツールがほとんどであるため現在はこのような仕様にしています。

入力データを消したくない場合は、データダウンロードを

端末買い替えやブラウザの閲覧履歴の削除などでデータを消したくない場合は、定期的に「データダウンロード」を行ってください。毎月のデータ確認・調整時に一緒にダウンロードをしていただくのがおすすめです。

「データをダウンロード」ボタンを押すと入力データのCSVファイルがダウンロードされます。

あとは復元したい時に「データをインポート」のところからダウンロードしたCSVファイルを選択してインポートすればデータを復元することができます。

データは50年後まで登録・確認できる

データは50年後まで登録して確認することができます。

正直、インフレなどを考えても50年後の家計を今から予想・計画することはほぼ不可能だと思いますが、ある程度の目安としての積み立て計画をすることはできます。

収入の登録方法・ポイント

「収入を登録」のボタンを押すと以下ウインドウが開きます。各情報を入力して「収入を登録」を押すことで収入が登録されます。

それぞれ簡単にポイントについて解説します。

①収入の内訳

「予算内」か「予算外」かを選択します。

言葉通りの意味ですが、予算内で登録すれば収支に含まれて計算されます。予算外であれば収支計算には含まずにそのまま貯金に回ります。

②収入の費目

収入の種類について選択してください。費目については既存のもののみです。追加はできません。

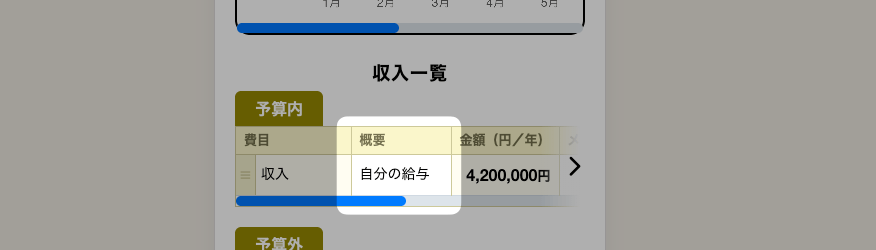

③収入の概要

収入の概要について簡単に入力してください。未入力でも構いませんが、入力していないと何がどんな収入なのか分からなくなる可能性があります。ちなみに概要を入力すると以下のように費目の横に概要が表示されるのでスマホでもぱっと見で分かりやすくなります。

④収入の金額

収入の金額を入力します。

ポイントとしては期間を設定していない場合、年間の収入として登録されるという点です。

そのため、月収ではなく年収で入力する必要があります。ちなみに予算計画なので、手取りの金額で入力するのをおすすめします。

手取り年収を入力するか、社会保険料などを支出で登録するなどしてください。

両@リベ大学長さんのライフプランシートと同じですが、年間の予算を計算するというのがポイントであるため、期間を設定していない場合は自動で毎年12ヶ月ごとに分けて計算されます。

⑤収入の期間

期間を設定する場合は「設定する」を選択して、開始年月と終了年月を選択してください。

期間を設定するとその期間内で月間ごと分割されて収入が登録されます。

たとえば「1年毎に年収がアップする人」の場合、1年ごとに分けて年収を設定するを設定するとリアルな計画になります。

⑥収入のメモ

「概要」はあくまで数文字程度のテキスト入力が視認性としても望ましいですが、もっと長いメモ書きをしておきたい場合はこの「メモ」欄に入力してください。

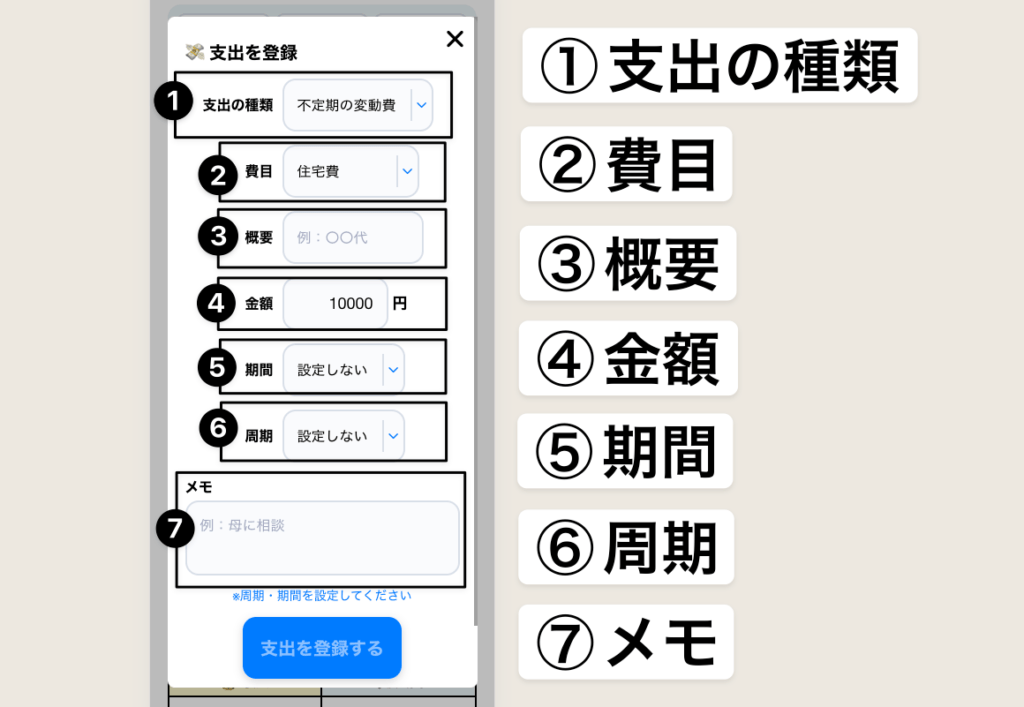

支出の登録方法・ポイント

それでは重要な支出を登録していきましょう。

ページ内の「支出を登録」ボタンを押してください。

以下のようなウインドウが開くので、各情報を入力して支出を登録します。

各入力項目についてポイントがあるので解説していきます。

①支出の種類を選択

まずは支出の種類を選択します。この家計管理で大切なポイントですね。

すでに解説していますが、以下4種類の中から選択してもらうよう仕様になっています。

・毎月の固定費

・毎月の変動費

・不定期の固定費

・不定期の変動費

あまり良くわからないという人は、とりあえずなんでも良いので登録して管理を続けてみてください。

そのうち自分なりの分類方法が見えてくると思います。

支出の種類1:毎月の固定費

定額で毎月決まった額の支出がある場合は「毎月の固定費」で支出を登録します。

たとえば、家賃、駐車場代、水道光熱費、通信費、保険料、サブスク費などです。

支出の種類2:毎月の変動費

毎月お金がかかるけど、月ごとに支出額が違う場合は「毎月の変動費」で支出を登録します。

たとえば、食費、被服費、日用品費、美容費などです。

これらのように「毎月必要な支出だけど、金額が決まっていないもの」を毎月の変動費として登録します。

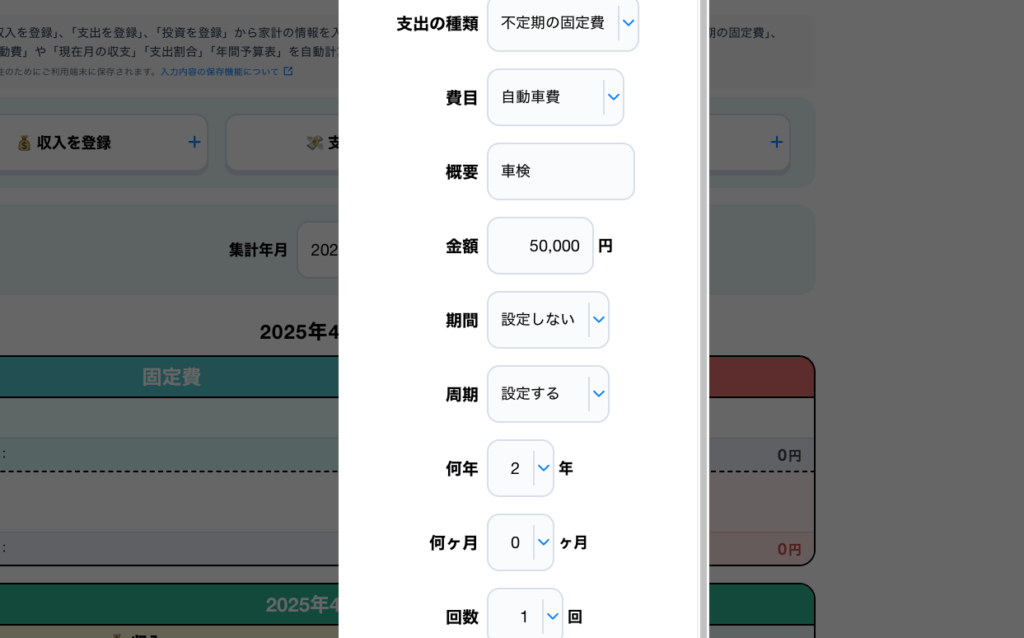

支出の種類3:不定期の固定費

金額は固定で決まっているけど、毎月ではないものは「不定期の固定費」で登録します。

たとえば、税金、自動車関連の支出、年会費、火災保険料、教育費などです。

年に1回や4回、2年に1回など、一定の間隔で発生するものを不定期の固定費として登録します。

支出の種類4:不定期の変動費

家計管理で一番厄介だとされるのがこの不定期の変動費です。

いつ支出が発生するか分からない、かつ、金額がはっきりしていないものを「不定期の変動費」で登録します。

たとえば、家具・家電の購入、車の購入費、旅行、冠婚葬祭、引越しなどです。

②支出の費目を選択

費目について選択してください。

費目については既存のもののみとなります。追加はできません。

③支出の概要を入力

支出の概要を入力してください。

たとえば、「インターネットの光回線の費用」を登録する場合、費目を「通信費」として概要に「光回線代」などと入力しておくとわかりやすいです。

④支出の金額を入力

支出の金額を入力してください。

注意点ですが、支出の種類が「毎月」か「不定期」かによって、金額の設定のされ方が異なります。

支出の種類が「毎月の〜」の場合は、月額を入力する

支出の種類が「毎月」の場合、入力する金額は月額を入力してください。

この場合はそのまま毎月発生する費用として、金額そのままが月間の支出として登録されます。

支出の種類が「不定期の〜」の場合は、「期間・周期」によって変わる

少しややこしいかもしれませんが、支出の種類が「不定期」の場合、入力金額がどのように家計データに反映されるかは「期間」や「周期」によって変わります。

詳しくは以降で解説します。

⑥支出の期間を設定

支出は「開始年月」と「終了年月」といった期間を設定することができます。

期間というのは「特定の期間しか発生しない支出」「特定の期間で予算を積み立てたい支出」などの入力時に設定します。

たとえば「子どもの教育費」など、一定期間のみの支出は、その期間で設定します。

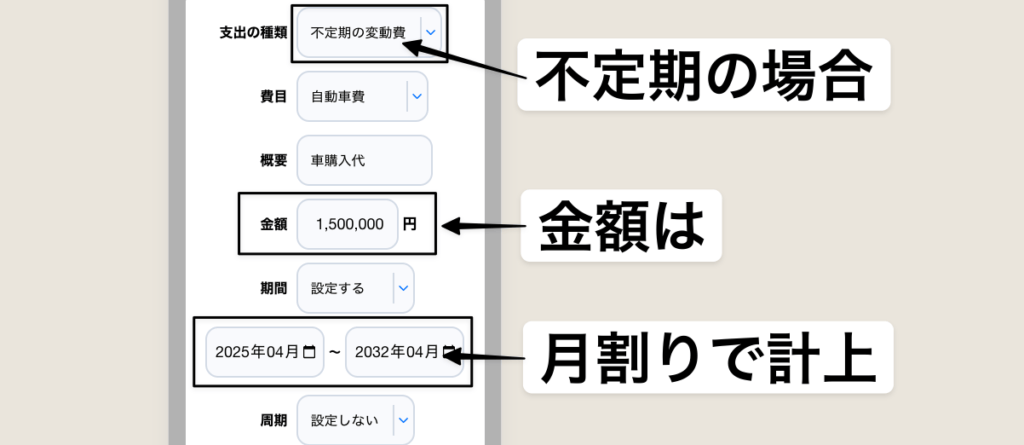

不定期の支出を期間設定する場合

先ほどの金額の説明で触れましたが、支出が不定期の場合は、金額は期間によって月割りで家計データに反映されます。入力する金額は月額ではないので注意してください。

不定期の支出を月額で登録したい場合は、「周期」を「1ヶ月」にしてください。

なぜ不定期の支出が月割りで計上されるのかというと、本ツールは家計管理が目的なので「厄介な不定期な支出は積み立てて備えよう」という目的があるからです。

たとえば、「車(150万)を7年後に買う」という予定を立てたい場合、何も考えずにいると7年後に150万円を車購入代として使えるかわかりませんよね?

子どもの学費なども同じです。

そのため、車購入代として期間を7年間で設定すると、「1,500,000円 ÷ 84ヶ月 = 17,857円(月額)」として、毎月「17,857円」の支出が登録されます。

つまり「7年後の車購入代のために毎月積み立てる」といったイメージになります。

積み立てる必要が無い支出は、「開始年月」と「終了年月」を同じにすれば、単純にその月に発生する支出として登録されます。

もし、「ずっと7年ごとに車を買い替えたいなあ」という予定の人であれば、期間を35年などにして、「周期」を「7年に1回」で設定すると、35年後まで7年ごとで月割りされて支出が登録されます。

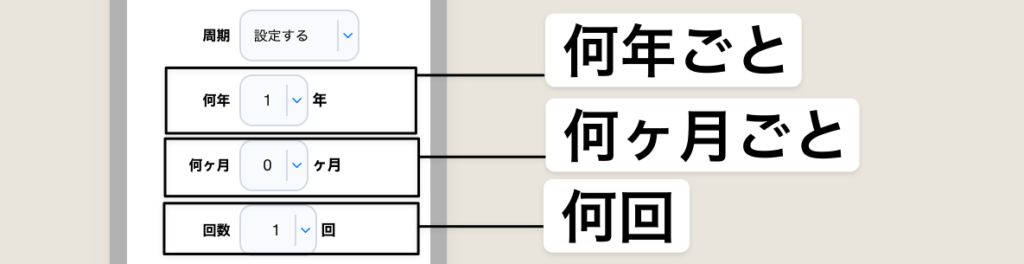

⑤支出の周期を設定

支出の種類で「不定期の〜」を選択すると、「周期」を設定できるようになります。

周期というのは、何年ごと・何ヶ月ごとに何回あるか?といったものになります。

たとえば「車の車検」であれば、新車は3年後ですが、以降は2年に1回の間隔で必要になりますよね。

1回の車検代を5万円として、周期を2年に1回と設定すると、

50,000 ÷ 24ヶ月 = 2,083円(月額)

といった計算で、月々の支出として繰り返し計上されます。

車検以外では、他には年会費や税金の支払いなどでしょうか。

年に1回のものもあれば、年に複数回に分けて支払うものもあります。

そういった「何年ごと」「何ヶ月ごと」といった支出がある場合は周期を設定してください。

⑦メモ

支出に対して、概要より長いメモ書きを残しておきたい場合に入力してください。

概要は長い文字数を入力できないようになっているため、長めのテキストはメモ欄に入力してください。

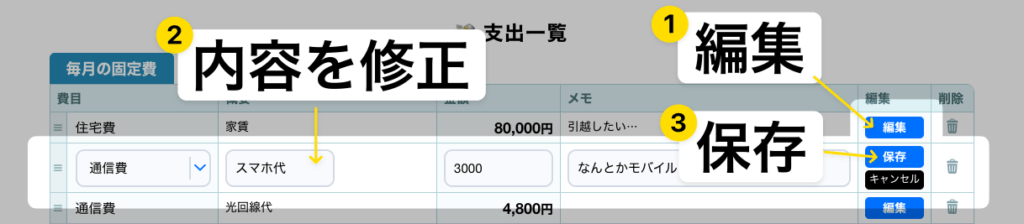

登録データの編集方法

登録したデータは、各データ一覧のテーブルにて内容を編集することができます。

修正したい行の「編集」ボタンを押すと、押された行のデータを編集することができるようになります。

内容を修正したら「保存」ボタンを押して完了です。

一番右端にある「削除(ゴミ箱アイコン)」ボタンを押すと登録データを削除します。

また、各行は掴んで並び替えすることができます。もし費目ごとに揃えたい、といった場合は、行の部分を掴んで上下に動かして行を変えてください。

まとめ

家計管理はちゃんとやろうと思うと思った以上に面倒で手間がかかりますよね。。

今は家計簿アプリなど便利なツールがたくさんあるので、それらと一緒に本ツールを活用していただけたら幸いです。

参考文献:

『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』両@リベ大学長(2024)朝日新聞出版