食費計算・平均額と比較ツール

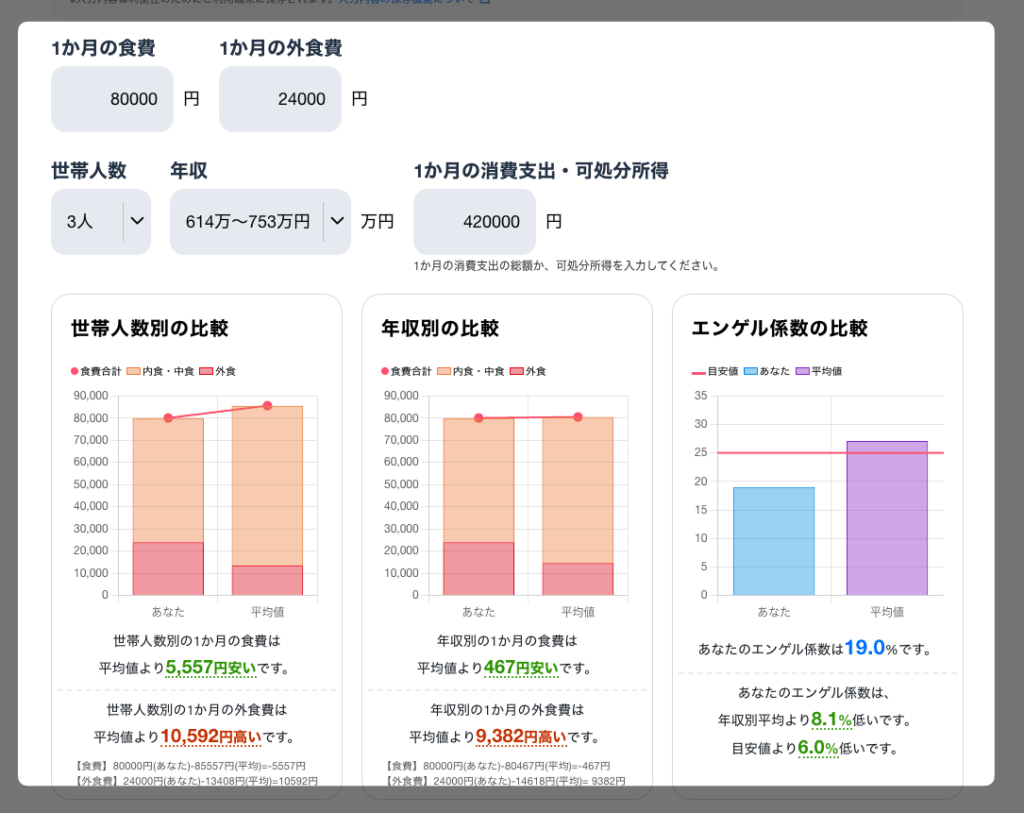

【使い方】「1ヶ月の食費」、「世帯人数」、「年収」などを入力してください。自動で総務省の統計データと比較表示します。エンゲル係数を計算する場合は「1ヶ月の消費支出額」を入力してください。詳しい説明や使い方はこちらをご覧ください。

※入力内容は利便性のためにご利用端末に保存されます。入力内容の保存機能について

あわせて確認!おすすめツール

食費計算・平均額と自動比較ツールとは?

「食費計算・平均額と自動比較ツール」とは、「1か月の食費」と「世帯人数」、「年収」などから、総務省が実施し公開している「家計調査」のデータと比較するというツールです。家計調査のデータについては補足があるので後ほど解説します。

平均額と比較するだけではあまりツールの意義を感じなかったため、エンゲル係数計算も含めています。「エンゲル係数とはなんぞ?」という人は後ほど解説しているので見てください。

(参考:家計調査 家計収支編 総世帯 詳細結果表 )

世帯人数や年収別での食費の平均やエンゲル係数の平均も後ほど解説します。

目次

食費ってみんなはいくら使ってる?

毎月の「食費」が気になったことはありませんか?

実際にどれくらいの食費が平均的なのか、自分は食費にお金を使いすぎていないか?など気になりますよね。

食費というのは世帯人数はもちろん、家族構成などでも変わってきます。

たとえば、一人暮らしの大学生の食費や、4人家族の食費、3人家族の平均など、自分の家族構成ごとの平均額が気になるところだと思います。

本ツールの使い方も含め、みんなの食費の平均について見ていきましょう。

食費計算ツールで平均と比較してみよう

それでは実際にツールの操作説明も含めて平均と比較してみましょう。

(PC画面表示で解説します)

①1か月の食費を入力

まずは1か月の食費を入力してみましょう。このツールの一番むずかしい部分かもしれません。。

1か月の食費を正しく把握できている人は意外と少ないかもしれません。

もし「1か月でどのくらい食費がかかっているか分からない…」という方は以下ツールでおおよそを計算してみましょう。食費というのは飲料も含むため、細かな買い物の計算も含めるのが大切です。

上記ツールは毎日の雑費を入力すると1か月や年間でいくらになるかを計算するツールです。1か月の食費はよくわからなくても、毎日何にいくら使っているか、というのは想像しやすく、なんとなくで良いので計算してみてください。

②1か月の外食費を入力

外食費を平均と比べたいという場合は外食費を入力してください。

③世帯人数を選択

食費では世帯人数が重要ですよね。世帯と言っても働き世代か、子どもがいるか、などで変わってくると思いますが、そこまで深堀りして比較するのはおそらく難しいため、単純に人数だけを選択する仕様にしています。

④年収を入力

世帯年収についてご自身に当てはまるものを選択してください。(総務省の家計調査のデータにある年収の区分になっています。)

⑤1か月の消費支出、もしくは可処分所得を入力

この箇所については、エンゲル係数を計算するために入力する箇所になります。エンゲル係数が大切なので、できれば入力してみてください。もし1か月の消費支出がよくわからないという場合は、貯蓄や投資を抜いた1か月のうち自由に使える可処分所得の金額を入力してみてください。以下のようなツールを使うと1か月の家計の消費支出額をイメージしやすくなるかと思います。

エンゲル係数とは?

エンゲル係数の計算と聞くと「エンゲル係数って何?なんか難しそう」と感じるかもしれません。

ですが計算方法も目安もかなりシンプルなので、覚えておくと便利です。

エンゲル係数とは、家計の総消費支出のうち食料費が占める割合のことを言います。

ドイツの社会統計学者のエルンスト・エンゲル氏が発表したことからエンゲル係数といいます。

- エンゲル係数の計算方法

1ヶ月の食費(食料費)÷ 1ヶ月の消費支出額×100

とても簡単で、単純に1ヶ月の消費支出額のうち食費がどのくらいの割合を占めるかを計算するだけです。

つまりエンゲル係数が高ければ高いほど、所得に対して食費にかけているお金が多いという意味になります。

(参考:エンゲル係数 – Wikipedia)

エンゲル係数の目安・理想は?

ではエンゲル係数の目安や理想はどのくらいでしょうか。

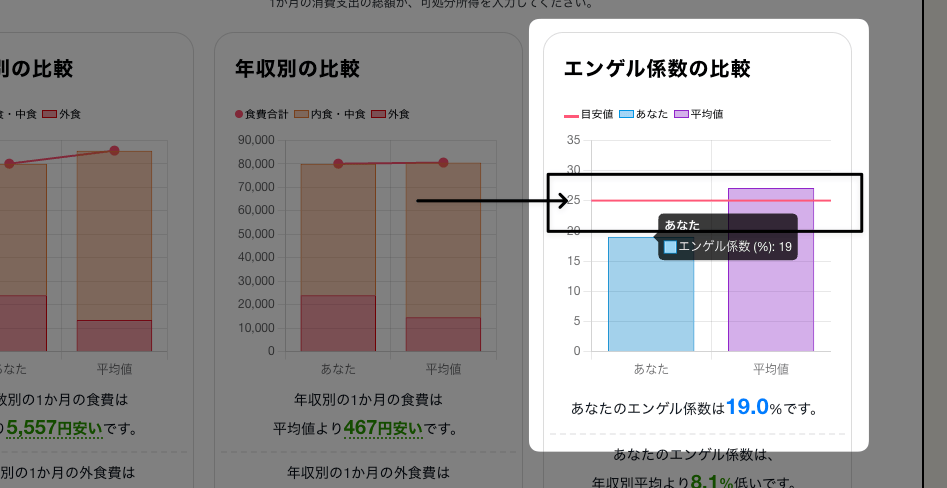

エンゲル係数の目安は25〜30%と言われています。理想は25%と言われています。

そのため本ツールではエンゲル係数のグラフの部分で25%のところにラインを引いています。

一般的にはエンゲル係数が高いほど、生活水準が低く貧しいと言われます。

これは所得が低いほど生活に必ず必要な食料費の割合が自然と高くなるからです。

ただ、エンゲル係数には問題点もあり、一概にエンゲル係数が高いほど貧しいとは言い切れないとも言われています。(後述します)しかし、ある程度の家計の目安を評価する指標として広く用いられています。

世帯人数別のエンゲル係数の平均

それでは世帯人数別のエンゲル係数の平均をチェックしてみましょう。

総務省の家計調査では以下のようになっています。

| 世帯人数 | 平均エンゲル係数 |

|---|---|

| 1人 | 25.1% |

| 2人 | 27.4% |

| 3人 | 27.4% |

| 4人 | 28.1% |

| 5人 | 29.8% |

| 6人以上 | 32.8% |

(参考:家計調査 家計収支編 総世帯 詳細結果表 1世帯当たり1か月間の収入と支出 2023年)

おおよそ25〜30%の範囲で、世帯人数が増えるごとにエンゲル係数の平均も増えているのが分かります。

エンゲル係数の問題点

消費支出に対して食費の割合を示すエンゲル係数ですが、実際には食費というのは世帯によって最適な割合はバラバラです。

エンゲル係数を用いて比較する場合は、世帯人数以外にも年齢や生活地域、住居費やその他さまざまな支出の条件を同じにしなければ、比較ができないと言われています。

そのほかにもさまざまな要因でエンゲル係数は変動するため、一概にエンゲル係数で貧困かどうかを判断するのは不適当と言われています。

ただ一方で、統計的に貧しい人のエンゲル係数は25%以上で、豊かな人はエンゲル係数が20%ほどであるとされるため、一定の目安として考えてみると良いでしょう。

世帯人数別の1ヶ月の食費の平均

それでは今度は世帯人数別の1ヶ月の食費の平均についてみていきましょう。エンゲル係数と同じく総務省の「家計調査・家計収支編」のデータを見ていきます。

| 世帯人数 | 1ヶ月の食費平均 |

|---|---|

| 1人 | 42,049円 |

| 2人 | 72,399円 |

| 3人 | 85,557円 |

| 4人 | 90,712円 |

| 5人 | 101,806円 |

| 6人以上 | 110,532円 |

(参考:家計調査 家計収支編 総世帯 詳細結果表 1世帯当たり1か月間の収入と支出 2023年)

一人暮らしの食費平均は?

先ほどの表からわかるように一人暮らしの場合の1ヶ月の食費平均は約4万2,000円だということがわかります。

一日で考えると約1,400円という計算になります。どうでしょうか?個人的には一人暮らしは外食・中食をする人が多いため、学生などでなければもう少し高いのでは?と思う気もしますが、、この違和感については後述します。

3人家族の場合の食費平均は?

3人家族の場合の1ヶ月の食費平均は約85,000円です。

一日で考えると約2,800円ほどです。3人というと夫婦とお子さん一人という世帯が多いのかもしれません。

4人家族の場合の食費平均は?

4人家族の場合の1ヶ月の食費平均は約9万円です。

一日で考えると約3,000円です。食べ盛りのお子さんがいる場合は高くなるかと思います。

年収別の食費の平均について

次に年収別の食費の平均についてみていきましょう。年収が高くなるほど、外食費なども高くなるため、食費も高くなる傾向にあります。

| 年収 | 1ヶ月の食費平均 |

|---|---|

| ~1,750,000円 | 35,828円 |

| 1,750,000~2,390,000円 | 43,939円 |

| 2,390,000~3,010,000円 | 55,013円 |

| 3,010,000~3,610,000円 | 62,094円 |

| 3,610,000~4,300,000円 | 62,285円 |

| 4,300,000~5,120,000円 | 68,210円 |

| 5,120,000~6,140,000円 | 71,918円 |

| 6,140,000~7,530,000円 | 80,467円 |

| 7,530,000~9,570,000円 | 87,151円 |

| 9,570,000円~ | 103,872円 |

(参考:家計調査 家計収支編 総世帯 詳細結果表 1世帯当たり1か月間の収入と支出 3 年間収入五分位・十分位階級別 総世帯・勤労者世帯 2023年)

家計調査の食費の平均について

本ツールでは総務省の家計調査による食費の平均データと比較しているわけですが、これまでのデータを見てわかるとおり、一概に食費がどのくらいだったら高いとは言い切れない場合があります。

一定のデータとして学術的に問題がないとは言われますが、精度は低いとも言われています。

たとえば世帯人数で一人で見た時の食費は42,000円でしたが、年収別でみると200〜300万円の人は55,000円ほどかかっていることが分かります。

統計データは非勤労者も含まれていますし、年齢の分布が高齢者に偏りがちで、30代以下の世帯のデータや共働き世帯のデータは少なめと言われています。

(参考:統計局ホームページ_家計調査に関するQ&A(回答))

そのためあくまで目安としての参考にしましょう。

大切なのはあくまで収入に対しての支出のバランスです。食費が高くても他の支出が低ければ問題ありません。以下のツールで支出のバランスを計算してみることがポイントです。

食費を管理し、豊かな生活を手に入れよう

「食費計算・平均額と比較ツール」を活用することで、客観的に自分の支出を見ることができます。

比較はあくまで目安とし、エンゲル係数でおおよそのバランスを確認してみましょう。

食費というのは毎日かかるお金のことだからこそ、少しの工夫で大きく変わることもあります。特に外食が多いという人は内食を増やすことで食費を抑えることもできます。

ぜひ参考にしていただけたら幸いです。